Mucho se habla sobre el setenta por ciento de superficie terrestre ocupado por el agua, pero poco y nada acerca de ese silencioso siete por ciento de arena. Silencioso pero amenazante: no solo tsunamis y maremotos estragan ciudades costeras; también hay médanos indomables que desde tiempos remotos se devoran para siempre centenares de pueblos.

En 1445, el duque Felipe III de Borgoña ordenó la construcción de un puerto en la isla flamenca de Testerep, frente a lo que hoy es Bélgica. El pequeño asentamiento sobre el Mar del Norte fue asediado numerosas veces por reinos y corsarios, ya que su ubicación era estratégica para dominar la puerta de entrada y salida hacia una importante ruta comercial. Mucho tiempo después, circa 1850, el lugar había logrado cambiar su perfil exclusivamente portuario y devino en un afable destino balneario de la aristocracia europea: la ciudad de Ostende. Durante cuatro siglos le ganaron no solo batallas a tropas invasoras, sino también tierras al agua. En el primer caso, para mantener el archipiélago. Y en el segundo, para incorporarlo a la zona continental. Además, claro, resistiendo a ese otro enemigo acechante: la arena.

Ostende significa “fin del este” en neerlandés. Miles de kilómetros al sur de esa playa belga, otro pueblo montado sobre los médanos lleva su mismo nombre. Empezó a ocuparse de manera sostenida recién a fines de la década del ’20, pertenece al partido de Pinamar y, a su modo, también honra la acepción de su nombre. Es que, como toda localidad balnearia de la provincia de Buenos Aires, el Ostende criollo es el fin del este de esa amplia pampa que pasa del verde césped al amarillo arenado hasta desembocar en el azul del Mar Argentino, ese “cielo debajo del cielo” que definió un sorprendido Don Segundo Sombra cuando se alejó de su morada campera y descubrió la inmensidad de aguas desplegadas hacia el horizonte.

Pero antes del Ostende pinamarense que habitan obreros y trabajadores durante todo el año y visitan familias enteras en tiempos de verano, existió otro Ostende. Un Ostende antes del Ostende que encierra la extraña parábola de un final que no fue tal. Un fin del este que no fue el último ni definitivo. Más bien se trató de una pausa, un paréntesis. Y que, a diferencia del Ostende original --el belga de siglos de estoica resistencia frente a la arena--, este fue engullido por parte de ese siete por ciento de silenciosa ocupación planetaria: la arena que todos vieron pero nadie oyó. Así como Ostende es el fin del este, los médanos fueron el fin de ese Ostende.

En 1908, dos ingenieros de una compañía belga compraron una lonja sobre la playa a precio de remate. El estanciero Martín de Álzaga tenía un enorme latifundio que luego pasó a manos de su viuda Felicitas Guerrero, pero tras su ya célebre femicidio el feudo se repartió entre los hermanos y Manuel quiso desprenderse rápido de esas hectáreas de arena infértil e indómita.

Entonces no existía el turismo balneario, al menos no en Argentina, o no de manera popular: era apenas un goce privativo de la aristocracia. Por eso los ingenieros Ferdinand Robette y Agustín Poli bautizaron al lugar con el nombre del Ostende original, el de Bélgica: querían replicarlo en este país, incluso cuando ya existía Mar del Plata para las elites veraneantes locales. Se mudaron en 1912 y establecieron su fundación el 6 de abril del año siguiente bajo el nombre de Sociedad Anónima Pueblo y Balneario de Ostende y a la usanza de los bautismos citadinos en Europa: con la ceremonia de colocación de la piedra basal.

En base a trabajos previos de agrimensores y otros ingenieros, Robette y Poli imaginaron una megalópolis en forma de damero con diagonales y amplias avenidas, la principal de ellas de cien metros de ancho. Las calles y bulevares se extenderían en un total acumulado de 200 kilómetros y unos diez mil lotes serían destinados no solo a hospedajes y viviendas, sino también a plazas, parques, potreros, incluso mataderos y un cementerio.

Como aún no había rutas terrestres ni transporte automotor de gran porte, todos los materiales (que eran traídos en barco desde Europa hasta el puerto de Buenos Aires) se trasladaban a Ostende en un vapor para, finalmente, arrimar a tierra --a arena, en verdad-- mediante unos lanchones cinchados por caballos. Además pensaron una estación de ferrocarril, pero resultó imposible afirmar las vías sobre las dunas movedizas. Surgió entonces la alternativa del Decauville, una pequeña formación con vagones de apenas ocho pasajeros y rieles desmontables que fueron de las principales atracciones en la Exposición Universal de París de 1889, el evento que celebró el centenario de la toma de la Bastilla con la inauguración de la Torre Eiffel.

Los obreros, en su mayoría provenientes de Japón, saltaban del trencito para ir reacomodando las vías en un camino construido y deconstruido a tiempo real. Entretanto, se iba levantando el Hotel Termas de 80 habitaciones, un muelle con pinotea de la India, la casa del propio Robette. La nueva Ostende crecía a una velocidad vertiginosa y se la promocionaba como una gran novedad en la prácticamente despoblada costa argentina. Pero 1914 marcó su suerte: el inicio de la Primera Guerra Mundial frenó todo suministro de materiales y los sueños quedaron sepultados, literalmente.

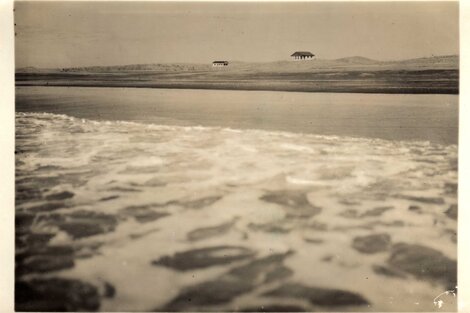

A diferencia de Mar del Plata, Ostende no se emplazaba contra el reparo de cordones acantilados, sino sobre playas y orillas de arena. Sobre médanos indómitos y de cara a los vendavales que suelen acelerarse desde el sudeste profundo del Mar Argentino. En menos de dos años, todo fue devorado por esa bestia granulada que habita el siete por ciento de la superficie terrestre. O casi todo: apenas quedaron dos pequeños pináculos piramidales, vestigios de una ambiciosa rambla que sobrevivió al arenado y en derredor de los cuales se construyó la Ostende siguiente en un nuevo principio del fin del este.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-10/juan-ignacio-provendola.png?itok=BFNSBkdo)