Cuando un actor famoso escribe sus memorias o su autobiografía, no hay muchos matices posibles. En general, un breve repaso por la infancia y, después, la enumeración de las películas, los éxitos y los fracasos, los años en la sombra (si los hubo; suele haberlos), el renacer, el teatro, los colegas. Esto no es ni bueno ni malo: la celebridad tiene sus reglas, sus silencios, sus mecanismos, y un libro puede resultar interesante de todas maneras. Romper la fórmula requiere formular un híbrido. Para Gabriel Byrne el disparador fue la pregunta “¿cómo llegaste de la Irlanda rural a Hollywood?” que alguien le hizo en una comida, y él pensó, sí, sería interesante escribir sobre ese camino, que nunca había pensado como tal, porque cuando se lo transita no está tan claro hacia donde va. Walking With Ghosts, su segundo libro (en 2001 había editado Pictures In My Head, también bastante particular; éste es mejor) le hace caso al género, memoir, memoria, y trabaja con retazos, tal como sucede con los recuerdos que nunca son completos ni confiables. La cronología está rota; las anécdotas con famosos no abundan; lo personal está casi ausente y las anécdotas de rodaje son escasas. Es un libro sobre el pasado y cómo se desvanece. También es el libro de un inmigrante, un irlandés en Estados Unidos que extraña su país y que ya no volverá a su tierra. Y finalmente es el intento de poner por escrito de qué se trata funcionar con la altísima demanda de Hollywood cuando la vida real está acechada por la depresión, el alcoholismo y el trauma del abuso infantil.

Gabriel Byrne es famoso pero no es exactamente una celebridad como Brad Pitt o Leonardo Di Caprio o Nicole Kidman o Meryl Streep. Muchas de sus películas, sin embargo, son clásicos contemporáneos. Excalibur (1981), la leyenda del Rey Arturo según John Boorman, donde fue Uther Pendragon, el padre del monarca; De paseo a la muerte (1990), neo-noir de los hermanos Coen que le cambió la vida: “después de esa película casi nunca tuve que volver a hacer un cásting, me mandaban los guiones”; Los sospechosos de siempre (1995), policial con giro pasmoso al final y éxito abrumador que hoy tiene visos de malditismo porque actúa Kevin Spacey y dirige Bryan Singer, ambos acusados de abuso (Byrne ni los menciona en el libro, esquiva todos los chismes obvios). Otras son superproducciones de Hollywood que él afirma detestar pero que, en fin, son parte del juego: Stigmata (hace de cura), End of Days (hace de Satanás); El hombre de la máscara de hierro (hace de D’artagnan en un elenco carísimo que incluye a Leonardo Di Caprio, Gerard Depardieu, Jeremy Irons y John Malcovich) Mujercitas (hace de el profesor Bhaer, amor de Jo March). Produjo En el nombre del padre (1993) con Daniel Day-Lewis, fue el Dr. Paul Weston en la serie de HBO In Treatment (que tuvo su versión argentina, En terapia) y tiene un papel algo gris pero importante en la celebrada película de terror Hereditary (2018) de Ari Aster, que también produjo.

Casi ninguna de estas películas se menciona en Walking With Ghosts más que al pasar. Y cuando aparecen, es para alguna referencia personal. Hay algunas anécdotas tribuneras: hizo la escena de sexo de Excalibur con armadura real y lo que está debajo suyo no es una persona, es un almohadón. Como no sabía cabalgar, Boorman lo mandó a tomar clases a Londres y, en Hyde Park, pasó una tarde departiendo, de caballo a caballo, con Ava Gardner (no la reconoció). Pero en general, la vida en los sets es muy secundaria. O aparece así. En 1983 hizo para televisón Wagner con un elenco superpoderoso: John Gielgud, Richard Burton, Lawrence Olivier. Él tenía dos o tres líneas, pero iba a filmar en Venecia con sus héroes, así que aceptó. Además, no tenía mucho más que hacer en Londres de los ‘80, cuando tenía que esconder su acento irlandés porque el I.R.A estaba en plena campaña y en los pubs, a veces, lo mataban a trompadas. En Venecia, Byrne hace la típica de un actor joven pobretón: ataca el minibar, pasa horas hablando con su novia por teléfono y se muere de vergüenza frente a las leyendas. Hasta que Burton empieza a visitarlo, copa en mano, para charlar. “’La fama no te cambia. Cambia a los demás. Es un veneno dulce que uno se bebe, al principio, a tragos ansiosos. Después se la empieza a odiar… Tenés que darlo todo pero nunca te olvides de que es una maldita película, nada más. No estamos curando el cáncer. Recordá eso’. Hice más de ochenta películas desde entonces y nunca olvidé sus palabras”. Esa rebeldía a veces se transforma en la más negra depresión. Cannes, 1995, por ejemplo: el éxito total de Los sospechosos de siempre. Un productor famoso le susurra al oído: “Sabés que esto cambia todo, sos una puta estrella”. Byrne lo entiende y actúa en consecuencia: emborracharse, no dormir, sacarse las fotos reglamentarias, coleccionar números de teléfono de chicas. Pero después del pico, el derrumbe: “Hice mis valijas. Ofrecí alguna excusa, no la recuerdo. Sí recuerdo el viento caliente que entraba por la ventanilla del auto en la ruta hacia Niza. Debo haberme registrado en el hotel, con pasaporte y tarjeta de crédito, pero lo siguiente que recuerdo es estar en la cama, por la tarde, las cortinas cerradas. No podía salir de la cama ni de la habitación. Estaba tras líneas enemigas, en caída libre hacia un pozo sin sonido, la débil luz de arriba desaparecía... No tenía una chispa de esperanza. Estaba exhausto del acto de vivir, agotado ante la menor tarea. ¿Por qué sentía que no valía nada, que no tenía mérito, que era superfluo para el mundo? Todo lo que quería era que me dejaran en paz en este cuarto oscuro. Tenía miedo de que si algo más se rompía en mi interior, me iba a volver loco. El día anterior el mundo tenía todo el significado, hoy no tenía ninguno. La transformación era abrumadora. No tenía deseo de comer, solo miraba con estupor la televisión. Era incapaz de lograr que algo me importara. El primer pensamiento oscuro hacía nacer otro pensamiento oscuro y así se transformaban en la realidad. Buscaba refugio en el sueño pero ni siquiera dormido podía escapar. Soñé que estaba en la orilla de un lago congelado y alguien me decía que no lo cruzara. Me desperté luchando por respirar. Nadie sabía dónde estaba”.

Hay pocas descripciones más agudas de la depresión; Byrne logra el mismo efecto vívido con su alcoholismo (hace veinte años que no toma, después de una rehabilitación compleja). Jamás se victimiza. No es una persona que “sufre porque es creativo”, ni se considera hipersensible por ser artista ni nada parecido. Sabe que transita mejores y peores momentos de enfermedades crónicas. Mientras tanto, trabaja como actor. La única ansiedad asociada con su profesión la explica cuando describe el pánico escénico. “Stephen Fry una vez se escapó de su camarín y manejó hasta Bélgica desde Londres para matarse. ¿Soy capaz de algo así, no de matarme quizá, pero sí de huir? Por supuesto que si”.

Walking With Ghosts es un libro sobre Irlanda y la infancia. Byrne creció en las afueras de Dublín en los ‘50, en un barrio llamado Walkinstown donde, cuando era chico, los vecinos contaban historias de la hambruna de mediados del siglo XIX–los muertos en los caminos con los labios manchados de verde por comer pasto-- y se le compraba la leche a una señora dueña de una vaca. Es una infancia pobre y no del todo feliz, pero tampoco desgraciada. Una infancia intensa y precaria. El padre armaba barriles para Guinness, la madre era enfermera. Los dos eran amorosos y criaron seis hijos a pan con azúcar en leche, sin frazadas, con humor. El vecino Ned se resistía a poner electricidad en su casa. La señora Gordon no se bañaba nunca, salvo para ir al médico. Paganini tocaba el violín y a veces desaparecía, atrapado por crisis depresivas. Jimmy Mulligan era un arquero extraordinario y murió ahogado una tarde, cuando se fueron a nadar al río: el hombre Gabriel todavía recuerda el cadáver en la orilla y el velorio en la casa, el cuerpo del niño rodeado de velas. Son los fantasmas del título, Byrne les habla y los recuerda, sobre todo a su madre joven agobiada por la crianza que una vez, llorando, amenazó con huir y abandonarlos. Y al padre, despedido de la compañía a los 48 años, sin trabajo, que intentó ganarse la vida después como jardinero pero tuvo un solo encargo --cortar ligustrina-- y la dueña rica no lo volvió a llamar. No trabajó más, y envejeció medio perdido, y todos los días le daba cuerda a un reloj, regalo de despedida de Guinness. Ese padre es el que llora escondido cuando Gabriel Byrne, a los 11 años, se fue a Inglaterra solo, para estudiar en el seminario. Quería ser cura. La vocación no era clarísima pero lo suficiente como para tomarse el ferry y el tren hasta Birmingham: después de todo, su primera actuación fue en una Natividad, toda su educación era católica, sus padres iban a misa, su Comunión fue un acontecimiento, entre otras cosas porque comió más que nunca en toda su vida y terminó descompuesto.

El seminario pronto se convirtió en un infierno y en el punto central de este libro, que es el abuso. Byrne ya lo contó en entrevistas y es un constante crítico de las (no) acciones de la Iglesia en cuanto al tema. Pero leerlo resulta impactante: “Una noche, cuando volvía al salón después de la cena, me dijeron que vaya a la habitación del cura (que era uno de los maestros más queridos). Quedaba en la parte vieja de la casa. A los estudiantes apenas se nos permitía ir ahí; sólo las monjas podían entrar con permiso para limpiar o hacer las camas. Subí las escaleras tan poco familiares, nervioso, quizá había hecho algo y me iba a castigar. En el hall había olor a cigarrillo y podía escuchar un piano que sonaba dentro de la habitación. El cura abrió la puerta: tenía puesta una bata roja. Qué cosa extraña, pensé, que un cura esté vestido así. Adentro estaba encendida la chimenea… El cura me hizo sentar a su lado: olía a crema de después de afeitar… ‘Cuando la gente tiene sexo, me dijo, se tocan y se excitan. El pene del marido se endurece cuando ingresa en la vagina de la esposa, que es la abertura entre las piernas, y eyacula su semen. Así se hacen los bebés’. Miré al cura pero no supe qué decir. Sentí que mi cara estaba en llamas. ‘Por supuesto, tu pene se puede endurecer fuera del sacramento del matrimonio, como cuando tenés ciertos pensamientos. ¿Tuviste pensamientos que te pusieron duro el pene?’ Me daba vergüenza que el cura supiese esto. ‘¿A lo mejor cuando pensás en una chica que te gusta? ¿O un chico?’ (…) El aliento del cura era agrio y caliente cuando se movió hacia mi. Después todo fue oscuridad”.

Byrne afirma que, tantos años después –ahora él tiene 70-- cree que esa noche (y las que siguieron) están “bajo concreto”. “Desde entonces las estudio con un alfiler, con mucho miedo de usar un taladro, con terror a lo que está enterrado debajo. Lo busqué en internet, al cura: estaba con misioneros en algún país tropical. Le sonreía a la cámara, los brazos alrededor de dos chicos… Por mucho tiempo me culpé. Avergonzado y culpable de haber hecho algo mal. Tenía los shorts de gimnasia rotos porque había estado practicando fuerte en el gimnasio. Cuando él metió la mano en esa rotura, me mortificó que supiera que usaba shorts en vez de ropa interior… En 2002, en mi departamento de Nueva York, lo llamé por teléfono”. Pero el cura no lo reconoció. “Yo nunca lo olvidé a usted. Nunca”, alcanzó a decirle y el cura respondió, “Bueno, es muy lindo que un estudiante llame para decir cosas agradables”. No le dijo nada más, cuenta. “Una parte de mi no quiso lastimar a un viejo de voz amable, encerrado en un geriátrico, que no tenía recuerdo alguno de lo que había hecho”.

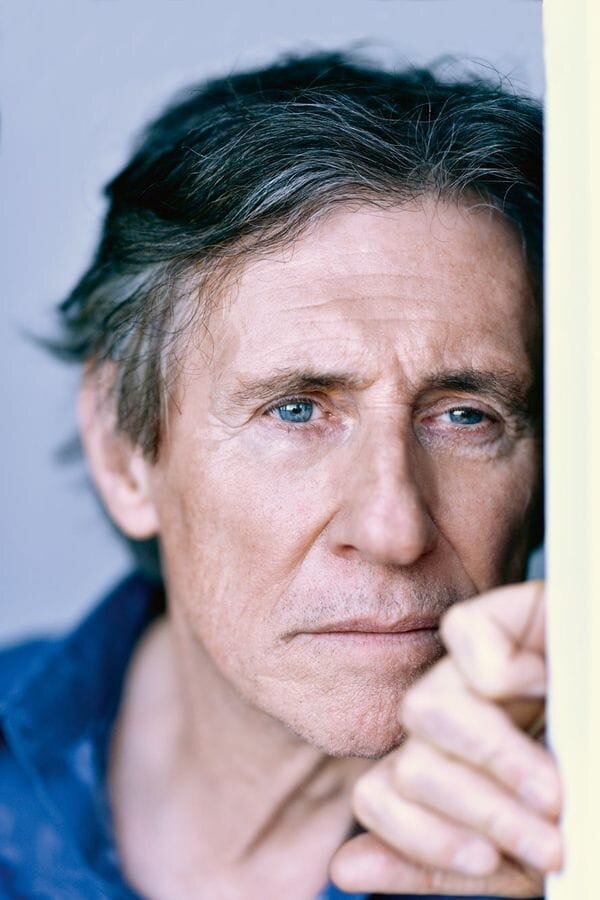

Sería absurdo de parte de Byrne no mencionar su relación con las mujeres: él es un Heathcliff sin maldad, el hombre de ojos tristes y pelo oscuro, medio gitano medio poeta que resulta ridículo de atractivo, “esa belleza estúpida”, como lo definió una periodista de The Guardian. Él asegura que siempre se sintió feo, pero también reconoce sus problemas de autoestima. Y recuerda sobre todo a dos mujeres. Su hermana Marian, esquizofrénica, sometida a tratamientos de electroshock ante sus padres atónitos y asustados, una mujer hermosa encerrada en una institución para siempre. Y su mejor amiga, la “monita grasienta”, a quien no menciona por su nombre. Trabajaba de mecánica junto a su padre y fumaba y escuchaba a Buddy Holly en la radio y los perros la seguían. Una vez trataron de tener sexo pero no pudieron. Somos como hermanos, se rieron, y la vida siguió. Pero Gabriel, adolescente, tenía que validarse con sus amigos varones y les mintió, les dio detalles inventados de un encuentro inexistente. Ella se enteró. “Me enfrentó en la calle, con lágrimas negras corriéndole por la cara. Me dijo, en voz baja, que nunca iba a perdonarme por traicionarla. No volvimos a hablar”.

Años después, cuando Byrne estudiaba en la Universidad, la vio en la calle. Pero ella se cruzó de vereda. Después, aparentemente, la "monita" dejó Irlanda. En 2004, en Brooklyn, Byrne escuchó una canción que a ella le gustaba, al lado de un árbol de Navidad. “Las canciones que amaste en la juventud te rompen el corazón de viejo. Dije su nombre en voz alta y le pedí perdón”.

Esa chica perdida es otro de los fantasmas con los que camina Gabriel Byrne en este libro triste y agradecido, que se lee como una despedida y como fragmentos de euforia y dolor, las noches con Gianni Versace y las sábanas retorcidas de sangre y vómito, la madre que canta y la vecina que recuerda a los soldados de la guerra civil, su trabajo como plomero y el vecino que en un balcón intenta atrapar el viento con una bolsa de plástico. De esa misma manera Gabriel Byrne atrapa los esquivos retazos de la memoria y, cuando los tiene entre las manos, los transforma en filamentos preciosos, destellos de oro en el cielo de la noche, una vida que se siente como el tiempo, el que se fue, el que nos queda.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/MarianaEnriquez.png?itok=u6toss_V)