EL CUENTO POR SU AUTOR

Corrían los primeros años del nuevo siglo y del nuevo milenio. Entre la sucesión de tragedias colectivas y personales que vivíamos en aquellos días, no tuve mejor idea que escribir Batán, una novela familiar cuyo padre padecía una tremenda depresión. Bastó para que compartiera en el taller de escritura el arranque del primer capítulo (Mi viejo se hundió el mismo día que el Belgrano) para que Guillermo Saccomanno, nuestro maestro, me dijera enfáticamente, tenés que leer Esa visible oscuridad, de William Styron.

En aquel ensayo que busqué durante más de veinte años, Styron reconstruye la depresión que atravesó en un momento de su vida y por qué, quizás milagrosamente, no decidió terminar con ella aunque había fantaseado con “dinámicas de muerte”.

Si la depresión es incomprensible para quien la padece, para los testigos del sufrimiento también lo es, solo que la desolación nos llega como la reverberación de una voz ajena.

Por cuestiones del azar (o no), la escritura de Batán no estuvo acompañada por el ensayo de Styron, vine a encontrarlo este verano en una librería de la costa, justo en el momento en que aquel eco hacía sonar las campanas del eterno retorno.

Pero quienes han regresado de la “desesperación más allá de la desesperación”, como él la llama, dan muestras de que no es invencible aunque sea imposible comprenderla. Alcanza con decir que cuando irrumpe en nuestra vida, el frío y la oscuridad se apoderan de ella.

EL GIGANTE

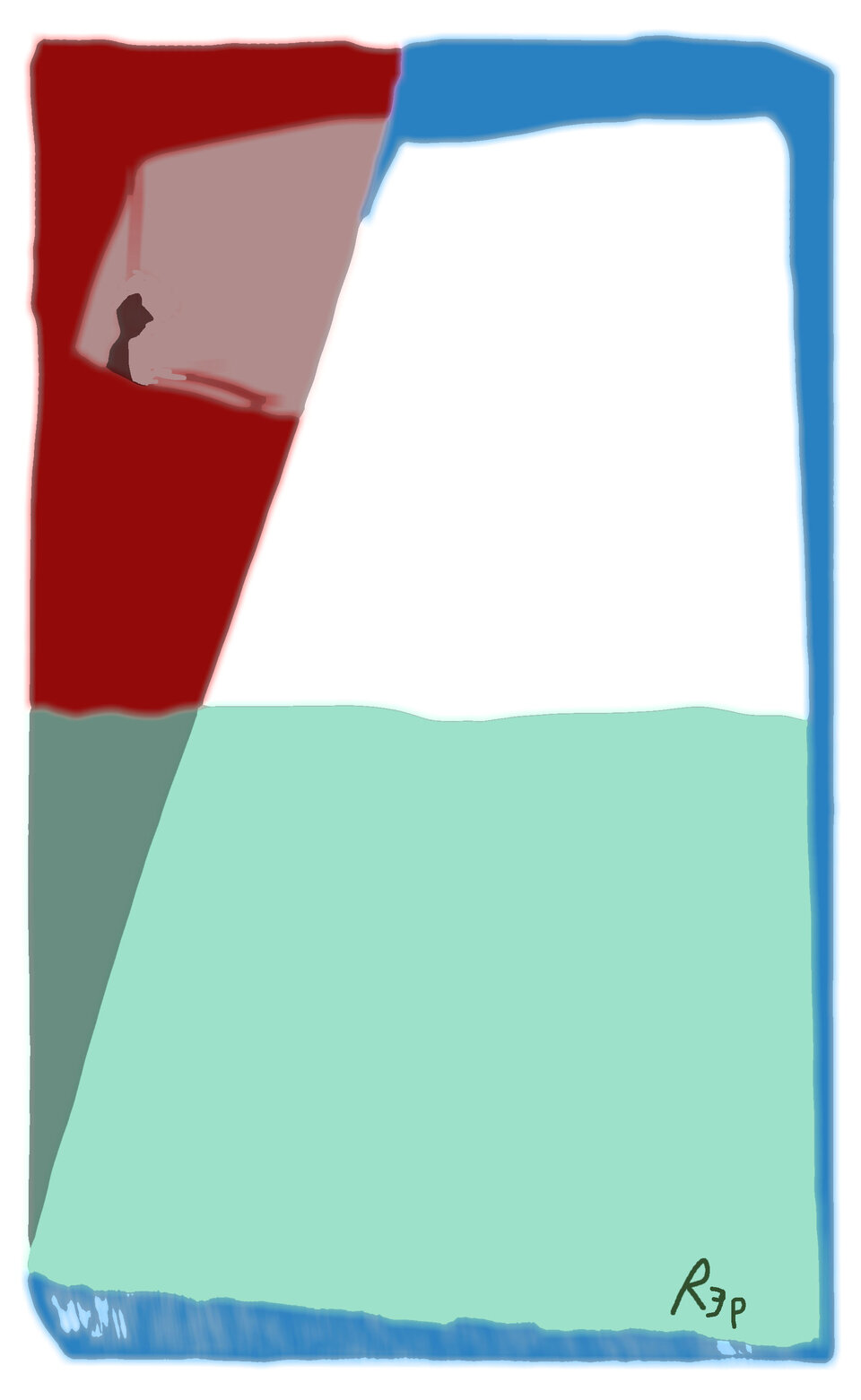

La meteorología de la depresión no conoce variaciones, su luz está mermada por restricción de voltaje.

William Styron

No es común despertar por la mañana y ver un témpano de cien metros de altura pegado a tu ventana. Las masas de hielo en esta zona son cosas de todos los días. Siempre están ahí. Uno se acostumbra a su presencia y olvida cómo es la vida sin ellas. Pero el gigante es otra cosa. Cuando llegué a la zona buscando un lugar donde perderme, me advirtieron. Su movimiento es lento, apenas perceptible. Bastaba con verlo para suponer que aquella mole era inamovible o, al menos, no había indicios que señalaran que el gigante pudiera cambiar de estado o posición durante mi estadía. Sin embargo pensé lo contrario. Inexorable, le dije al reclutador que me había convocado en su oficina, una sala vidriada ubicada en el extremo de la península que parecía flotar en medio del mar. El tipo me miró sin comprender y yo, en un intento de explicarme, enumeré: lento, apenas perceptible e inexorable. Por su gesto calculo que lo desilusionó haber creído que yo era de los no hablaban. Que algo había fallado en la selección. Pero no. En aquel tiempo, efectivamente, era de los tipos que no abrían la boca, no es que él se hubiera equivocado. Solo que al ver al gigante, la idea de la fatalidad cobró cuerpo. Hacía tiempo ya que las palabras me habían sido arrebatadas. O quizás se trataba de algo anterior a la pérdida: la misma posibilidad de comprender lo que me rodeaba me estaba vedada entonces no había nada que decir. El reclutador esperó en silencio, cuando confirmé que no iba a responderme, puse todo mi esfuerzo en registrar la distancia que separaba el témpano de la aldea pero no encontré nada que pudiera servir de referencia.

Había llegado a la ciudad más austral del país motivado por la necesidad de espantar las voces que asediaban mi mente desde hacía tiempo. Había renunciado a mi mujer después de veintisiete años de casado y a un trabajo que me hacía poco feliz. Estaba sin un mango con cuatro hijos que alimentar. Cuando dejé la casa familiar me mudé a una pensión. No sería por muchos días pero la verdad es que no tenía otro plan para cuando esos pocos días terminaran. Desde hacía tiempo no sabía nada de mis viejos amigos y mi hermano no abriría las puertas de su casa. Una tarde escuché en la radio que buscaban voluntarios para una investigación en el sur. La paga era muy buena y el tiempo de estadía, razonable. Un mínimo de seis meses y sin tope máximo. La propuesta era inmejorable, no podría abandonar el lugar ni tampoco recibir a nadie. Soledad y silencio eran las condiciones que había aceptado. Mi trabajo consistía en tomar nota, día a día, de las variaciones del tamaño y color de las masas de hielo; del nivel del agua; también observar el vuelo de los pájaros y, si llegaran a percibirse, los avances del gigante.

La península me pareció justo lo que estaba necesitando. Siete casas sobre la única roca que se internaba en las profundidades y una barraca donde podías encontrar lo esencial. Nunca supe cuántos habitantes tenía el lugar pero no creo que más de diez o doce. Todos llevábamos la misma ropa de abrigo, unas camperas de nieve color amarillo, que hacía que fuera imposible saber si las personas que veía desde la ventana eran siempre las mismas o no. Poco me importaba eso si aún seguía escuchando las voces y solo quería acallarlas.

Los primeros días los pasé tirado en el sillón pegado a la ventana, observando al gigante. Desde ahí apenas podía ver su punto más alto. Es curioso, donde ganaba altura también perdía espesor. Creí que aquella sería una buena observación para el cuaderno, sin embargo no tomé nota. Algunas semanas después alcé la vista y me dediqué a contemplar el paisaje desde otra perspectiva. Esta vez sí agarré el cuaderno y en la primera hoja escribí “el archipiélago” con la esperanza de poder dibujar el bloque de hielo mayor y las pequeñas islas que lo circundaban a unos cuantos kilómetros de distancia. Entre los materiales que me habían facilitado para llevar anotaciones había una caja de lápices. Había indicado en el formulario de admisión que en una época solía pintar pero hacía tanto que ni lo recordaba. Finalmente, me resultó imposible garabatear algo. Aunque todo permanecía en el mismo lugar, cada vez que alzaba los ojos hacia la gran masa, tenía la sensación de estar mirándolo por primera vez. Su blancura no admitía variaciones. Pero la luz…

La luz hay que buscarla. Lo mejor sería acostarme temprano, excepto las noches de luna llena o las muy estrelladas, y despertar antes de que el día comenzara. Acomodé la mesa y la cama junto a la ventana con el cuaderno y los lápices a mi lado. La primera alteración del blanco fue producto del paso de las nubes. Nunca supe de qué color eran, si venían cargadas de lluvia o no. Solo me dediqué a observar las siluetas que estampaban sobre el gigante. Figuras que tomaban forma y se deshacían ante mis ojos. Después, cuando se marchaban, todo volvía a la misma blancura que quemaba los ojos. Yo seguía en la espera. Bastaba asomarme a la ventana para que las voces se apagaran unas horas. Solían desaparecer con las puestas de sol. El hielo anaranjado duplicado en el agua silenciaba todo. Pero con la oscuridad, las voces de la desolación regresaban. Como las variaciones del blanco del gigante, mi tormento provenía del exterior y ensombrecía mi superficie. Nada en nosotros parecía surgir de las entrañas. Pero cómo estar seguro si era superior nuestra naturaleza sumergida.

Podía pasar horas frente a mi ventana esperando el instante en que el agua chocara contra el témpano. Fantaseaba con la idea de que alguna mínima pieza se desprendiera para tomar un nuevo rumbo. Pero todo seguía igual. Hasta que un día perdí la luz. Quedé a tientas en medio de aquella oscuridad blanquecina. Aunque no podía reconocer nada, llegué a percibir una presencia detrás del vidrio. Intenté capturarla en el papel que había dejado a mi lado pero alcanzaba con agarrar el lápiz para que se desvaneciera. Era curioso, porque aunque no lograba verla, estaba seguro de que sus visitas precedían algún cambio considerable. Llegué a imaginar que los tres pájaros que sobrevolaban al gigante por las mañanas, por obra de mi ceguera se habían multiplicado por cientos. Me tranquilizaba saber que quizás en otra casa de la península, alguien estaba tomando nota y había contabilizado la bandada. Hubiera querido escribir tantas cosas. Que el gigante repentinamente se había tornado violeta, que el mar acariciaba sus paredes laterales, que pequeñas burbujas dibujaban círculos concéntricos a su alrededor. Pero no podía. Las alteraciones estaban ahí pero yo no las reconocía. Aquel extraño que irrumpía en mi soledad cortaba mi respiración hasta dejarme sin aliento.

Los días pasaban y nadie preguntaba por mis notas. Tampoco por qué había dejado de ir a la barraca. Hacía tiempo que no veía a nadie vestido de amarillo y era llamativo que el agua se mantuviera detenida. Solo el cuaderno parecía trasladarse de un lugar a otro, aguardando el próximo trazo. Había llegado hasta allí para tomar apuntes y era incapaz de asentar una palabra si el gigante seguía en la misma posición desde que había llegado. Cada tanto, el único árbol agitaba sus ramas desnudas y las maderas del muelle crujían; me daba miedo pensar que pudiera romperse aunque nadie lo usara. Su sonido llegaba hasta mi ventana y se mezclaba con las voces que agitaban mi mente. Era insensato estando en aquel lugar pero cada noche cerraba los ojos, temeroso de despertar en un bosque espeso y perder para siempre la luz. Justo ahí, rodeado de ventanas a las que nada les hacía sombra. Pura luz blanca que proyectaba el hielo sobre las paredes de la casa.

Los meses pasaban. Cada tanto extrañaba mi voz. Era imposible recordar cuándo la había extraviado. Solo sé que un día amanecí con una voz añeja, imposible de reconocer. Pura pérdida era en esa época. Nunca supe si primero fue la voz, después Adriana, los chicos, el trabajo, mis amigos. O el orden fue otro al que se sumaba el miedo a sumergirme irremediablemente en la oscuridad y que las variaciones siguieran su curso a pesar de mi ausencia. Porque aunque estén ahí no más, hay cosas que no las ves venir. Con el témpano sucede lo mismo. Una noche me fui a dormir y, al despertar, estaba ahí, pegado a mi ventana. Incluso antes de verlo, lo supe. Pude sentir su presencia. No es cuestión de temperaturas. Es la idea del frío la que llega antes del entumecimiento de manos y pies, y te das cuenta de que nunca llegás a prepararte para el invierno. Por más protección y aberturas de doble vidrio y calefacción central que tengas. Se filtra por las hendijas que desconocemos o dejamos abiertas por descuido. Esa mañana estaba recostado en la cama, el mismo sitio del que no me movía desde hacía semanas. Desde allí seguía atento el vuelo de los pájaros. Aunque no era capaz de verlos, sí podía oírlos. Mis voces y ellos habían aprendido a convivir. Algo presentían. Yo había perdido el hambre y la sed. Los puntos de referencia. Mi propia huella. El gigante me miraba del otro lado. Los dos sabíamos: la pena estaba adentro y el peso, afuera, midiendo fuerzas.

Nunca supe qué acercó el témpano a la costa. Si fue el viento nocturno. O alguna corriente submarina. Escucho una voz de alerta, sin ganas, como hago todo últimamente, mientras miro al gigante, a punto de desmembrarse frente a mí. Ahora recomienda evacuar. Es una orden disfrazada de sugerencia. Pero lo entiendo. A veces abandonar todo es la única manera de salvarse. No sé por dónde empezar, si llevarme mis pocas pertenencias o salir con lo puesto. El primer estruendo interrumpe mis ideas. Quisiera sacar el cuaderno, escribir cae el primer brazo y una ola acaricia las maderas de la casa. Quizás así podría sentir la inminencia del agua que se escurre debajo de la puerta y alcanza a cubrir mis pies. El gigante quiere hablarme pero no llego a oírlo. Perdió ambos brazos y a la altura del pecho, un hueco deja ver la desesperación. Murmura pero otra voz cubre la suya. Es joven, mi antigua voz que me llama del otro lado de la puerta por mi nombre. Miro el cuaderno que tengo en mis manos y lo dejo caer como he dejado caer tantas otras cosas. Las variaciones que nunca escribí se destiñen. Apoyo mi mano en el picaporte en el mismo momento en que el hielo rompe la superficie del agua. Puedo oír el derrumbe sin mirar hacia atrás. Doy un paso, otro. Intento seguir mi voz. Qué difícil es alejarse cuando te persigue el frío.