1- La derrota

La puerta pintada de blanco era estrecha, pero parecía más chica al mirar la enorme entrada contigua del Hotel Europeo. Antes de acceder a la escalera para bajar al sótano había que transitar un pasillo.

“Lo primero que habría que decir es el contexto del asunto, porque eso es determinante”, me había dicho el protagonista cuando me contaba la historia. Rápidamente pensé en la opresión, en la cara oscura de esa época, cuando dijo: “Era el año 1979, diciembre de 1979, y la primera vez que yo salía a un boliche.”

Leonardo observaba cada detalle del camino como si eso fuese a dominar su ansiedad. Era la primera vez que salía a una boite. Esta salida marcaba el fin de los asaltos que se hacían con los amigos de la escuela, que eran fiestas en las casas familiares donde bailabas con tus compañeras. Un salto a la vida pública. Poder contar con ser un desconocido más.

El subsuelo estaba acondicionado como salón de baile. Se conectaba a su vez por una entrada interna con la recepción del hotel, donde había un bar con gente desperdigada de edades imprecisas y destinos variados que podría llegar a bajar también.

En la boite se organizaban bailes que eran para los adolescentes. Los adolescentes en ese momento eran una franja no muy bien delimitada, porque no existía la prohibición de ingresar a menores de dieciocho años. Los documentos se llevaban por otros motivos. El horario en que comenzaban era tarde para esa época pero temprano para la nuestra. Ingresabas al boliche a las once de la noche. Tampoco era tan temprano para un chico de catorce años.

“No sé si está el hotel. No sé qué habrán hecho con la boite, con el subsuelo”, me dice Leonardo. Yo también dudo de su existencia. Si es que existe, nunca lo he visto, en los veinte años que llevo pasando por calle San Luis.

Leonardo parecía más chico de lo que era porque todavía no le había llegado el estirón. Pesaba un poco más de cuarenta kilos, era huesudo y narigón. Por suerte su amigo Fabricio, que era el rubio del momento, iba con él y hacía de mascarón de proa. Estaban también sus otros compañeros de la Dante que habían pasado a segundo año, su amigo Cristian, que también era un fachero, y su hermano con un amigo, el Negro Sosa. La noche transcurría tranquila entre ellos, todos tratando de impostar confianza y conocimiento del lugar. Leonardo se había dejado puesta la campera de jean a pesar de la temperatura por consejo de su compañera Gigí, que le había dicho que así quedaba canchero. De paso le funcionaba de exoesqueleto que le daba un poco de armazón.

“La idea de ir al hotel era exclusivamente saber que iba a ir alguien del otro sexo, que podías garantizar que ibas a bailar con una chica.”

En todas las fiestas se cumplía el mismo patrón. Primero se bailaba internacional, música americana, que era disco; Lionel Richie era el momento top de la noche. Después empezaba a bajar, a bajar y venían los lentos, y después rock nacional. En el momento en que empezaba a sonar un tema de La máquina de hacer pájaros, en ese instante de la noche, se recortó entre todas las cabezas una chica que le gustó mucho. Morocha, quizás un poco más alta que él, estaba con una amiga más flaca, también morocha, mucho más alta. Le dijo a Cristian de acercarse a ver qué pasaba. Cristian largó enseguida y la invitó a bailar a la alta, ella aceptó, y cuando Leonardo le pidió de bailar a la suya, ella lo miró y le dijo a los ojos que no.

Le pregunto por qué me cuenta esto. “Cuento esto porque en todos los inicios de las cosas que hice en mi vida nunca me fue bien. Y esa noche me sentí absolutamente derrotado”.

Leonardo sintió más la derrota porque esa noche había bailado sólo con las compañeras de la escuela. Con ellas se conocían y sabían que no iba a pasar nada, a no ser que alguna habilitara a otra cosa, pero en general se salía sabiendo que no iba a pasar nada. Era como bailar con la prima.

Ella se quedó parada sola. Leonardo se volvió con sus compañeros. Cristian bailó una o dos piezas, la piba le dijo que no y se volvió con el grupo.

2- La familia

Pasaron dos años y las salidas se fueron aceitando. Eran como los tres mosqueteros. Fabricio seguía haciendo la punta. Cristian, que era más sobrio, encaraba distinto porque sabía con qué contaba. Era atlético y tenía un pelo lacio que las hacía suspirar. Leonardo había aprendido a acomodarse graciosamente a lo que dejaban caer sus amigos y seguía cultivando su tesoro: el humor. Mientras tanto no había pasado nada relevante. Le gustaba una amiga hippie de la escuela, que no iba a bailar. Hubo pequeñas escaramuzas, otras chicas le gustaron que sí aceptaron bailar con él en los bailes de GER. Pero ella, la primera vez que salía y él sacaba a bailar, le había dicho que no.

Cuando empezaban las clases la diversión era esperar en el patio para ver quiénes eran los nuevos alumnos de primer año. Los retenían hasta el segundo recreo en un acto de bienvenida en el salón, por lo que al salir hacían como un desfile involuntario.

De pronto entre medio de la fila india la vio. Qué hacía ella en su escuela, su territorio. Le pareció que el corazón le iba a explotar. Le costó unos días recuperarse de esa aparición que le actualizó todo. Desde entonces, cada vez que la veía en el patio sentía el estómago estrujado de esa vez en la boite. En los recreos la seguía con la mirada mientras paseaba con sus dos amigas, la gringuita y la de apellido difícil que después fue cineasta. Eran un misterio. No se daban con nadie.

Llegó así el año ’81. Estaban en cuarto año, época de cambio en la escuela, porque los separaban en las “terminalidades”. Para los que hacían bachiller nacional había dos opciones: la orientación humanística o la físico-matemática.

Ahí apareció Daniel. El D’Artagnan que les faltaba. Se hicieron amigos con Leonardo inmediatamente. Tenían toda una historia de por medio que los hermanaba: uno un padre asesinado en la dictadura, otro su familia perseguida política. Se contaron esto y se hicieron amigos inseparables. A la semana de haberse conocido uno era el mejor amigo del otro. Daniel era dos años más grande porque había perdido los años en que estuvo exiliado en Barcelona, por lo que tenía que retomar la escuela donde la había dejado. A las dos semanas de ser amigos, la cuestión de rutina era ir uno a comer a la casa del otro.

Los Da Ponte vivían en una casa de alto. Mirta, la madre, estaba en la cocina. Gordita, petisa, italiana. Lo recibió afectuosamente con un beso en cada cachete. Esa noche preparó una comida que nunca más cocinó y que Leonardo nunca más comió. Se llama Trinxat, un plato de repollo, papas hervidas y elaboradas con ajo hasta que quedan como una tortilla, morcilla y tiras de panceta. Julio, el padre, flaco y alto, jugador de volley desde siempre, incluso había pasado por los veteranos del Barcelona. A la hora de comer se sentaron todos en la mesa. Llegó el hermano, Luciano, alias el Negro. Preguntan dónde está Selva. Esperá que está viniendo, ya viene, dijo Luciano que calculaba más o menos su trayecto.

Llega. Se sienta. Era ella. Dos años después.

Leonardo me dice que pegó el estirón después de ese episodio. Pero en ese momento pesaba todavía cuarenta y ocho kilos.

Sintió que el comedor de la casa de alto se le hacía inmenso de pura incomodidad pero que por lo menos podía conservar en la privacidad su estupor, porque ella, era seguro, no se acordaba de él. Tenía que atravesar una situación difícil. Selva, que ahora tenía nombre, era parte de la familia del amigo, era la primera vez que iba a su casa, y tenía que comer una comida por lo menos exótica que no sabía cómo le iba a caer. Los presentaron. El amigo de Daniel. Hola qué tal, cómo estás. Sí, hola. Se saludaron como si no hubiera pasado nada, porque en realidad no había pasado nada. Leonardo supuso que ese episodio había sido una negativa más de las que tuvo esa noche con pibes que se le acercaron para bailar. Para él significaba otra cosa. Seguía siendo flaco y petiso. Charlaron de alguna cuestión esquivando la mirada. De política, un poco. Con Daniel hablaban mucho pero en la casa más veladamente porque todavía estaba el peso de haber vuelto del exilio, la situación era complicada en todos los aspectos.

A ella tampoco le habían reconocido los dos años que cursó en Barcelona por lo que tuvo que empezar por donde había dejado. En la escuela los hermanos no se saludaban. Al punto que llegaban separados a la mañana. Daniel no soportaba a nadie, estaba todavía contrariado. Él se había vuelto un año antes. Viviendo en lo de la abuela había estado muy bien. Cuando volvió la familia de algo se dio cuenta, que no encajaba con los hermanos, con los padres.

La amistad al año siguiente, más o menos desde abril del ’82, se vuelve más comprometida. Los dos se afilian al Partido Comunista y empiezan a militar, a discutir cosas. La amistad se vuelve el soporte para empezar a desarrollar toda una actividad que es empezar a formarse políticamente. Una noche a Leonardo lo tomó un insomnio pensando en Santiago del Estero, con la convicción de que tenía que ir al lugar adonde habían asesinado a su padre, al lugar desde donde huyeron y no había vuelto en todos esos años. Le dijo a su madre -a ella que había tomado el trabajo como un modo del olvido y no lo abandonaba jamás-, me voy a ir a Santiago. Ella no quiso saber nada. Sola, no sabía qué le podía pasar a su hijo, si le iban a pegar un tiro o lo iban a secuestrar.

En mayo, Daniel y Fabricio lo acompañaron por primera vez a Santiago. Cristian ya no era tan amigo de ellos, porque se había ido a otra escuela. Desde que huyeron a Rosario en el ‘76, estuvieron escondidos durante seis meses, y en toda la dictadura no había vuelto. Leonardo pensaba que también ellos se habían pasado exiliados. Fueron antes del acto del 25 de mayo, que se hacía un domingo y tomaban asistencia. Ponían doble falta a los que no iban, porque era un acto patriótico. Faltaron el viernes a clase y se fueron a Santiago el jueves, para poder volver para el domingo, tomando el colectivo del sábado a la noche. Eligieron esa semana para resistir. Daniel fue como un hermano mayor, lo iba a cuidar para que no le pasara nada. Fabricio ponía el humor, absolutamente desconectado de lo que estaba pasando. Delante de la tumba de su padre pudo recobrar algo a lo que le dará nombre mucho tiempo después. O por lo menos ceñir el miedo. Hacer propio el espanto, que es el afecto que recuerda el no estar preparado para la experiencia. También pensó en Selva y la intemperie de no poder contarle. Se sumió en una tristeza aguda hasta que Fabricio hizo un chiste en el medio del cementerio y no pararon de reírse. Se tuvieron que ir.

La mano de Daniel en su hombro lo hizo sentir alojado no sólo en la amistad, sino también en su familia. Recompuso algo de lo roto en Leonardo. Una familia con la que compartir una ideología, un ideal político, el afecto y las cosas vividas en común. Una familia amenazada de muerte que se tuvo que ir. Por primera vez desde que vivía en Rosario su historia se había cruzado con la de otros y encontrado un lugar donde podía anidar. En su casa no sentía eso, allí sentía la persecución, que en cualquier momento los podían matar. La inestabilidad. Eso que no estaba cerrado. Con ellos empezaba a sentir otra cosa, a ser cobijado en lo que le había pasado. Sentía mucha vergüenza y mucha bronca. Estaba muy dolido, por el asesinato de su viejo y porque se tuvieron que ir, y por vivir una época de pobres, escondidos, viviendo de la caridad de la familia materna. Una familia pequeño burguesa gorila y confesional que con su mirada sancionaba que eso no les hubiera pasado si se quedaban acá, si no se hubiese ido con un santiagueño que tenía de un lado el bisturí y del otro el 38.

Leonardo detiene el relato: “Yo me voy a cuidar, me voy a cuidar”, me dice haciendo una promesa con sus ojos.

Julio era psicoanalista, uno de los fundadores del primer centro de estudios de psicoanálisis de Rosario. Su grupo estaba muy comprometido políticamente, influenciados por el PRT, por Montoneros. En la primera institución psicoanalítica, que tuvo dos desaparecidos, había militancia de izquierda comprometida, ideales que no estaban apartados de la acción política. Igualmente en ese tiempo no lo contaba, le llevó algunos años hablar de eso. Se los fue contando de a poco. Los miraba en silencio mientras los amigos discutían de política en la cocina de la casa. Se hacía un mate cocido y acotaba alguna cosa, asentía con la cabeza otras. Nada más.

En esa escena familiar, que albergó como propia, pasó un tiempo fundamental que lo traccionó a la vida. Selva se había vuelto un componente más, asiduo pero encriptado. Lo excluido dentro de su interior. Una cesión que hacía que todo lo demás funcionara.

3- Posdictadura

Como muchos sábados, iban a ir a tomar un café al Cairo. Solían pasar por Homo Sapiens del Pasaje Pan a comprar algún libro de editorial Cártago. La última vez se había comprado La argentina: el país que tenemos, los cambios que necesitamos, de Marcelo Lebedinzky, porque “todos leían historia política argentina”. Fue un premio porque había logrado aprobar anatomía y estaba en segundo año de medicina. Daniel cursaba psicología. Leonardo, una vez más, tomó derecho calle Mendoza, dobló a la izquierda por Laprida hasta cruzar Rioja para ir a la casa de los Da Ponte. De tantas veces que había hecho ese trayecto lo cargaban diciéndole que había marcado un sendero en la vereda. La casa de alto, estilo Art Decó, se encontraba ni bien pasar la esquina a mano derecha por la vereda de los números pares. Abajo vivía la dueña de las dos casas. Julio había decidido alquilar allí desde que volvieron a Argentina, nunca quiso comprar, como diciendo que no era de ninguna parte. Leonardo tocó el timbre que decía Planta Alta.

Después de subir la escalera levemente curvada había un descanso, desde donde se distribuía la casa. Julio le abrió la puerta y se volvió para el consultorio que era la habitación más expuesta, le dijo: "Daniel está en la cocina, pasá".

Para ir a la cocina que quedaba al fondo sorteando la puerta del patio, había que caminar por el pasillo que daba a las tres habitaciones emplazadas en forma sucesiva. Cuando iba yendo encuentra que la pieza de Selva estaba entreabierta. El silencio del pasillo lo animó a mirar.

Lo primero que hago es buscar en internet si el hotel existe. Enseguida aparece. Tiene página web. Paso algunos días dando vueltas hasta que me decido a ir, porque no encuentro tampoco mucho motivo. Son cerca de las siete de la tarde. En calle San Luis el día está terminando. La basura rebosa por todos lados y queda poca gente serpenteando. Primero hago una pasada para ubicar el hotel que efectivamente está allí anunciado con una H en el cartel azul. Doy vuelta a la manzana y estaciono en la plaza como para acercarme de frente. Es un edificio de cuatro pisos de estilo racionalista, un poco venido abajo. En la planta baja, la entrada está flanqueada por dos negocios que forman parte de su estructura edilicia, pero si uno no mira para arriba no se da cuenta. Entre “El mundo de la bijouterie” y los accesorios para celulares hay un panel de vidrio con una puerta central. Desde la vereda de enfrente ya avizoro la escalera al sótano. En la puerta dice TIRE, y yo empujo. Trato de pesquisar esa entrada sin convertirme en sospechosa. La bajada al subsuelo es por una escalera directa y corta. En ambos lados le han puesto unas barandas que semejan bronce. Al costado derecho un cantero con tierra seca contiene plantas de plástico un tanto desvencijadas, como si fuese una parcela abandonada. La puerta de abajo tiene como manija un círculo con las letras NE, de Nuevo Hotel Europeo. Alguna vez, entonces, fue renovado. Quizás eso explique la diferencia con la descripción de Leonardo. El conserje me está observando y decido entrar. Adentro dos ventiladores intentan disipar el calor. Es un salón grande cuya parte de atrás, poblada de sillas blancas y doradas, está en penumbras. Mi idea de tomar un café para ver el movimiento se esfuma. Le pregunto cuánto sale la doble. Al contado es más barato ¿Ahí había una confitería, no? Si, si, pero hace muchos años, ese espacio ahora está anulado. Ah, es por mis padres, ellos venían antes, le miento. Si, acá hubo muchas fiestas. Con el recuerdo, su rostro encerado por el calor se torna más colorido. La gente venía acá para la noche de bodas. Este es un hotel de más de ochenta años. Se usaba hasta para cumpleaños de quince. Qué pena que haya un espacio anulado, ¿no? Sí, contesta, y se vuelve a apagar como esas máquinas a las que se les terminó el cospel. Salgo, sobre la media sombra que cubre el arreglo de la Plaza Sarmiento alguien escribió: “Macri es la fiesta a la que nunca te van a invitar”.

Quiero que me siga contando. “¿Qué viste en la pieza de Selva?”, le pregunto.

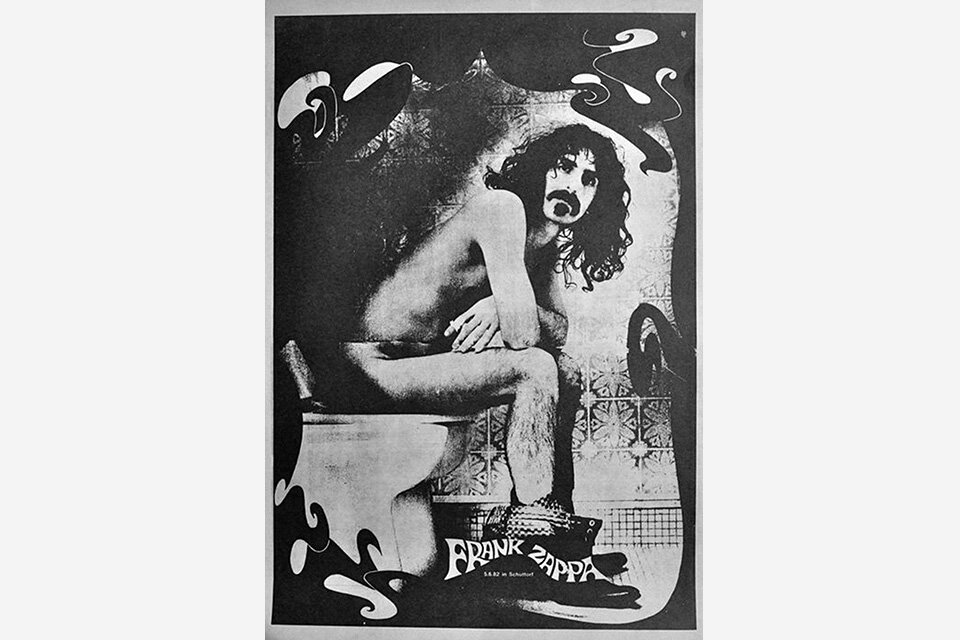

Leonardo se acerca a la puerta entornada y apoya su mano levemente. Ahí ve la imagen. Un póster gigante de Frank Zappa pegado a la pared. Queda hipnotizado como por un espejo sin fondo. Frank Zappa era él. Flaco, desgarbado, los bigotes, la porra que se había dejado crecer. Él lo escuchaba aunque no entendía mucho del inglés. Había empezado a estudiar el idioma en Aricana hasta que abrió un matafuego en medio del pasillo y lo echaron. Leía los comentarios que hacía Pettinato en Satiricón de las letras de Zappa. Para él, Sumo le había robado todo. Cómo, si las amigas eran caretas, ella se vestía muy bien. El póster lo desconcierta. Atina a buscarla, pero la voz viene de atrás y le atraviesa el cuello. Le dice: “Aquella vez, tendríamos que haber bailado”. Ah, Selva, ¿cómo va? Le da un beso aparentando su sordera. Sale en busca de su amigo. Las piernas le tiemblan. Van por la calle y Daniel le habla. El escucha sin escuchar. Mira sin mirar. Siente algo así como un dolor seco que le abre el pecho a fuerza de puño, de desgarrón. El viento que le pega en la cara le parece dulce, por primera vez.