Ha pasado un cuarto de siglo desde la muerte de Marguerite Duras, el 3 de marzo de 1996 en su departamento parisino de la calle Saint-Benoît, en el tercer piso del número 5. Desde 1942, había vivido allí de forma intermitente. La rue Saint-Benoît es parte de la “geografía Duras” junto con su casa de Neauphle-le-Château y el Hotel des Roches Noires, un antiguo hotel de lujo de estilo Segundo Imperio construido en las playas Trouville-sur-Mer, en Normandía, donde también se había alojado Proust.

Y, más allá, en la memoria de su infancia y adolescencia, en el territorio constante y perenne de su obra literaria y cinematográfica, otra extensión, mítica, inmortal. Su tierra natal: Vietnam. La Indochina francesa, como se decía entonces. Saigon, la orilla del Mekong, Savannakhet, el Pacifico contra el que su madre, viuda y con tres hijos a cargo, intentaría en vano construir un dique para proteger el pedazo de tierra incultivable que la administración colonial le había otorgado adrede, por ser mujer, por ser pobre, a cambio de veinte años de ahorros.

La historia, en una de sus múltiples versiones durasianas, está relatada en Un dique contra el pacifico (1950), el tercer libro de Duras, y llevada a la pantalla en 2009 por el cineasta cambodgniano Rithy Panh, con Isabelle Huppert en el papel de la madre. Comparada con la desesperación y la rabia del personaje de la madre, la fantasía suicida de Fitzcarraldo se queda corta.

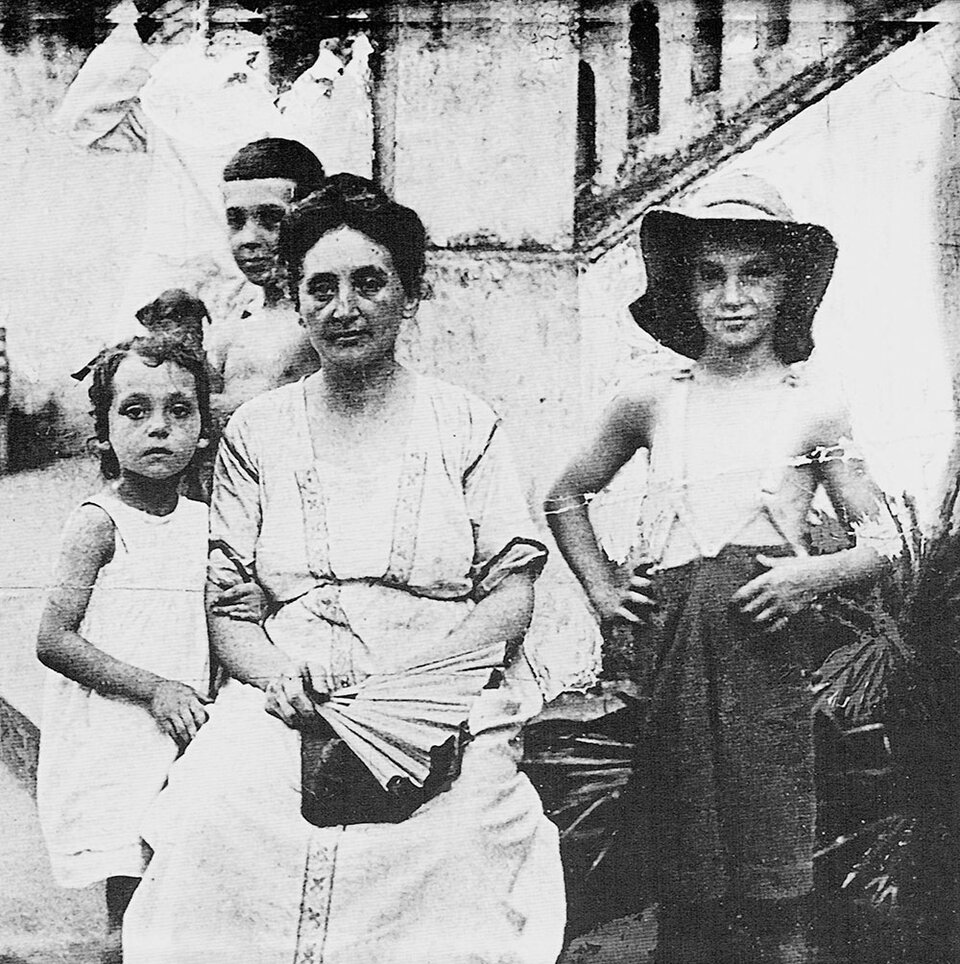

“Severa, autoritaria, valiente, los pies sobre la tierra, el rodete apretado, el mentón voluntarioso, la mirada directa. Las fotografías la muestran así, petrificada en la representación dolorosa de la maternidad, más madre que mujer, más rígida que afectuosa, ” escribe Laure Adler en su biografía de Duras acerca de esa figura central de su obra, en la que converge todo el peso de su soledad, esa cohabitación asesina con la fuerza de un amor imposible.

En la Indochina francesa, donde los padres de la escritora desembarcaron por separado a principios del siglo XX, el matrimonio forma parte de la comunidad blanca, colonial, compuesta por emprendedores poco escrupulosos, traficantes europeos, altos funcionarios de la administración, comerciantes y maestros; más los blancos pobres que representan una suerte de lumpenproletariado. Al margen, los indochinos, al servicio y bajo tutela de los blancos. Cuando la madre enviudó -Marguerite quedó huérfana de padre a la edad de siete años-, intentó sobreponerse a la ruina que la acechaba por todos lados, y su lucha contra el Pacifico que amenazaba con engullir su terreno se convirtió en lucha contra la violencia del vampirismo colonial.

Duras hablaba de suerte: “Tuve esa suerte de tener una madre desesperada, de una desesperanza tan pura, que ni la felicidad de la vida, por muy grande que fuera, lograba distraerla del todo de la desesperanza.”

Desarrolló su obra a partir de una constelación familiar que se declina en distintos modos, variaciones, fugas. Una madre solitaria, viuda, rebelde y destruida, dos hermanos. El primero, preferido por la madre, tirano, adicto y matón. El segundo, víctima inocente. Ella, abandonada, malquerida, golpeada por el hermano, por la madre, prostituida por los dos como último recurso ante la pobreza, abusada durante la infancia, la adolescencia. Pasionaria de su absolutismo y de su terrible deseo de muerte.

Un dique contra el pacifico es una aventura desoladora bañada por el sol, el alcohol, el cine, la inmensa miseria física y moral de los nativos y de los blancos desclasados, rodeados por una administración abyecta, una desesperación total que hace que los personajes pasen de repente de la carcajada a la tristeza más horrenda, hasta alcanzar finalmente una sensualidad violenta como una forma de locura.

La locura rondaba alrededor de Duras, pero consiguió mantenerla a distancia, al límite de su fascinación, de su voyeurismo. Su escritura es ante todo una experiencia del límite, una soledad, salvaje diría ella, que muchas veces la agotó, la hizo tambalear, y que bajo ningún concepto estaba dispuesta a soportar sin el apoyo del alcohol. “La soledad. La soledad también significa : o la muerte, o el libro. Pero, ante todo, significa el alcohol. Whisky, eso significa.”

Duras escribía y bebía. Litros de vino, durante años. El vice cónsul (1966) es el mito del nacimiento del escritor que emerge del río alcohol. En 1964 escribió El arrebato de Lol V. Stein ahogada en el vino, bebiendo más de seis litros por día. Nos advierte que entre sus decenas de libros, ese es el que considera como autobiográfico, el que describe el espejismo del ser llevado hasta la pérdida de la identidad, hasta el desalojo del campo del deseo. Contrae una cirrosis a los 50 años, cruzando la línea y desafiando la ley del cuerpo. Poco le importa, el precio de su escritura es alto. La fama se lo retribuye.

En parte. El éxito de El Amante (1984), que le valió el prestigioso premio Goncourt a la edad de setenta años, la encerró en su notoriedad. Empezó a imitarse, a hablar de sí misma en tercera persona como Maradona, y a desatar burlas. Se le reprochaban su egotismo, su narcisismo, su autoerotismo vampírico. Aquel rumor no traspasaba la barrera de su fortaleza, la que se había armado y donde vivía recluida con sus textos, sus personajes, sus botellas de Bordeaux de mediana calidad, y con el que fue su último compañero, Yann Andrea, un joven homosexual treinta y ocho años menor que ella.

Se llamaba Yan Lemée, ella lo rebautizó con el nombre de Yann Andrea. Castrado y esclavizado, dirán algunos para encasillar una relación subversiva, que oscila entre el canto secreto de la escritura y la proliferación de su pensamiento salvaje. Yann Andrea se entregó en cuerpo y alma a Duras y a la literatura, al alcohol también. Su extraña y peligrosa performance se convirtió para él, y para ella, en la vida misma.

“Que el cine vaya a su ruina, es el único cine. Que el mundo vaya a su ruina, que vaya a su ruina, esa es la única política”, escribió Duras en el guión de la controvertida película que dirigió con Gérard Depardieu en 1977, El camión.

Se trata para Duras de ir más allá en la pérdida, en el borrado de la realidad, en la devastación de los hitos. Lo dijo de esa procesión de mujeres que recorren su obra y que se parecen todas, desposeídas-poseídas: "Mis personajes están inmersos en el rechazo y no veo cómo empezó, cómo se separaron de la sociedad: es como un nacimiento, siempre, además. Hay partos, es como un mundo líquido..." También lo dijo del alcohol: “Está relacionado con Dios... llena una falta esencial, que no es en absoluto una falta de compañía, es una falta de orden esencial".

Por ese motivo, dentro de la Francia literaria de la posguerra, la del existencialismo sartro-camusiano y del Nouveau roman, la del marxismo académico y del desencanto, la modernidad de sus libros más emblemáticos es atemporal. Su escritura lo es. Duras no escribe para escapar a su destino sino para habitarlo, y por más duro que parezca, la literatura se lo permite. En sus textos reside la belleza del trastorno, el pánico silencioso que produce el acto de escribir y que va a la par del placer. Una doble crueldad, placer y pánico, nada ajeno a lo que una mujer experimenta a lo largo de su vida sin saber, a menudo, qué hacer con ella. Hasta el final, Marguerite Duras no lo supo. Lo dijo a menudo, la escritura la visitaba desde un lugar que no se deja conocer. Lo escribió a su modo, suave y feroz, inimitable.

"[…] el vicecónsul aullaba cada día… pero desde un lugar secreto para mí. Como se reza, cada día, el vicecónsul aullaba. Es cierto, gritaba fuerte y en las noches de Lahore disparaba sobre los jardines de Shalimar para matar. No importa a quién, solo matar. Mataba por matar. Puesto que no importaba a quién, era la India entera en estado de descomposición. Aullaba en su casa, en la Residencia, y cuando estaba solo en la noche oscura de la Calcuta desierta. Está loco, el vice cónsul está loco de inteligencia. Mata a Lahore todas las noches.” (Escribir, 1993)