El volumen de John O'Connell repasa la lista que el músico reveló tres años antes de su muerte.

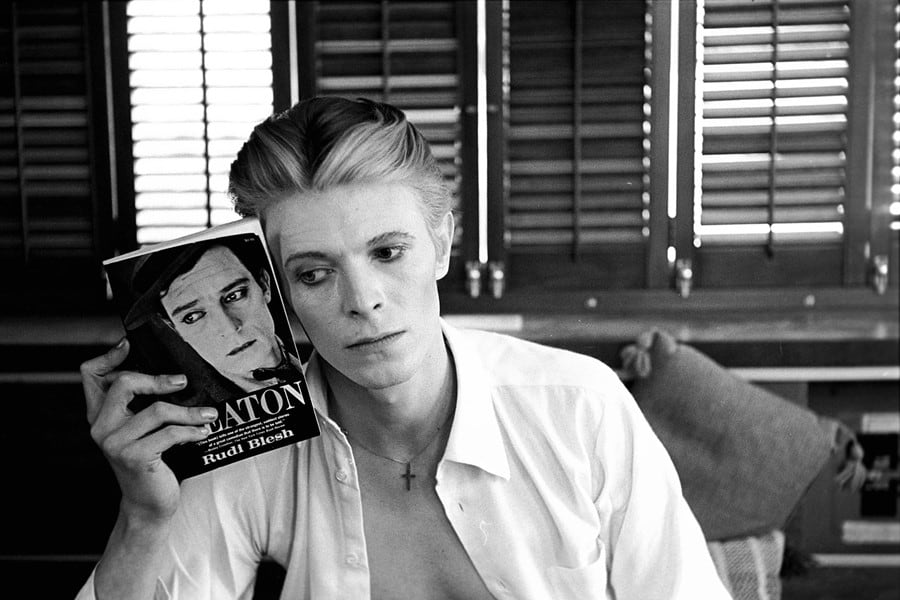

David Bowie y los cien libros que le cambiaron la vida

Con unos cinco mil objetos de su archivo personal, entre los que figuraban trajes, cuadros y letras manuscritas de canciones, la exposición retrospectiva que David Bowie presentó en el museo Victoria & Albert de Londres en 2013, tres años antes de su muerte, fue un suceso de crítica y de taquilla durante los cinco años que recorrió el mundo, antes de despedirse en el Brooklyn Museum de Nueva York. Para la inauguración de la primera escala de la exposición luego de su estreno en Londres, en Ontario, el museo divulgó la lista de las cien lecturas que Bowie consideraba más importantes e influyentes –no sus libros favoritos– de todas las que había leído en su vida. Esos libros habían estado presentes en la exposición original londinense, muchos de ellos suspendidos del techo, pero recién entonces fue que la lista –que incluye, ademas de libros, revistas de historietas como Viz, The Beano o Raw, y satíricas como Private Eye– se hizo mundialmente conocida. El fascinante volumen El club de lectura de David Bowie (Blackie Books), del periodista británico John O’Connell, recorre minuciosamente esa lista, repasando cada una de esas recomendaciones, vinculándolas a la obra del artista y tirando líneas por una cultura rocker y autodidacta compartida por muchos de sus compañeros de generación. Celebrando su demorada edición local, Radar comparte su prólogo y algunas de sus selecciones.