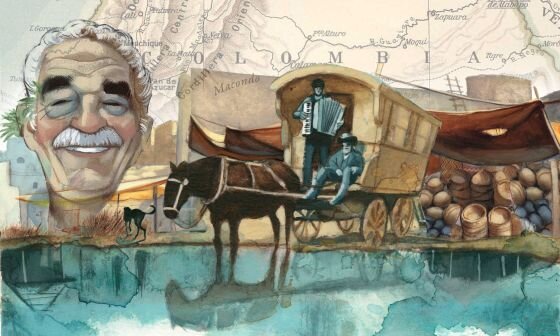

Aunque se volvió globalmente famoso cuando apareció estampado en letras de imprenta en la primera página de Cien años de soledad, el nombre de Macondo había aparecido en una fugaz mención en el cuento “Un día después del sábado”, publicado en 1954, y sin ser nominado, se hace referencia a él por primera vez en un texto de 1950, en un "apunte para una novela" sobre la casa de los Buendía: “La casa es fresca, húmeda durante las noches, aun en verano. Está en el norte, en el extremo de la única calle del pueblo, elevada sobre un alto y sólido sardinel de cemento”. En los años previos a la eclosión del boom, Macondo era el escenario aún vacilante o más borroneado de grandes novelas breves como La hojarasca y El coronel no tiene quien le escriba.

Gabriel García Márquez había ido pavimentando las calles de Macondo a lo largo de 15 años, construyendo su hábitat y desplazando de aquí a allá a sus habitantes. El libro Camino a Macondo (Literatura Random House) reconstruye ese recorrido.

Cuando Alberto Fuguet y Sergio Gómez decidieron aglutinar la reacción literaria contra el realismo mágico (y, sobre todo, contra la demanda de exotismo que con cierto automatismo el mercado editorial le seguía exigiendo a los escritores latinoamericanos) mediante una antología de cuentos, no le pusieron de nombre Good morning sino McOndo: no sólo porque la provocación era mucho más provocativa al evocar ese icono norteamericano que viene a ser la cadena de fast food Mc Donalds, sino porque entendían perfectamente que se trataba de una cuestión de territorio –disputas, locaciones, representaciones- más que de linajes familiares o genealogías. El pueblo enclave de todo lo maravilloso frente a las grandes urbes desangeladas, cada vez más inhabitables. Si en esa reacción hubo mucho de snobismo, fue también una clara señal de que ya no se daría, a partir de los años '80, la posibilidad de que alguien surgido de tan lejos y tan abajo como ese escritor del ignoto pueblo de Aracataca en la remota geografía colombiana, iniciara su camino de ascenso social a través de la literatura. Y eso no era culpa ni de Fuguet ni de la industria editorial. Era la verdad de un mundo que había virado violentamente hacia la desigualdad, mucho más que en aquel 1967 en que apareció Cien años de soledad.

Hotel Macondo

Macondo fue y es mucho más que un signo desgastado o una parábola completamente terminada de digerir por millones de lectores, ya exangüe e inofensiva. El volumen Camino a Macondo traza un recorrido por los textos que desde 1950 instalaron la idea de un pueblo como nudo de un gran proyecto literario.

No tiene una pretensión arqueológica, aunque desde luego sitúa con rigor las distintas estaciones que recorrió el tren hasta llegar al Macondo total de la primera, célebre página de Cien años de soledad:

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos”. La mención al hielo, el barro, el agua, las piedras y la prehistoria en este primer fragmento de la novela no es para nada ingenua, y habla a las claras de una preparación precisa, minuciosamente estudiada, y alcanzada paso a paso durante muchos años, para inscribir un recorrido desde el origen, algo surgido de las entrañas mismo del acto creador.

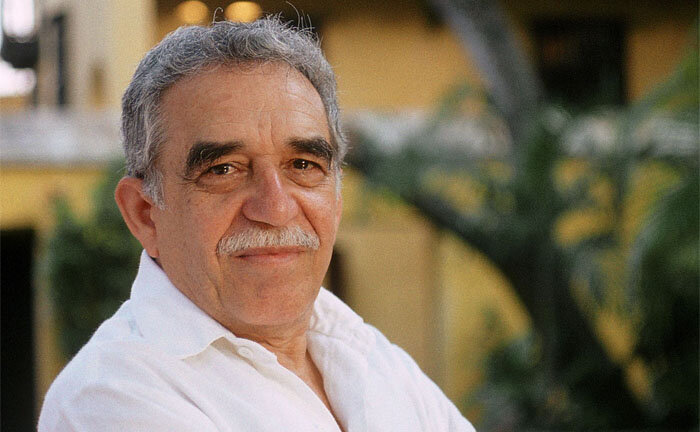

García Márquez gustaba decir que no le había sucedido nada importante en la vida después de los ocho años. Se refería a los años pasados con los abuelos viviendo en el pueblo de Aracataca entre 1929 y 1937 (nace en ese pueblo, pero a los dos años queda al cuidado de los abuelos maternos, ya que sus padres se marchan en busca de mejores oportunidades). Ahí, en el paraíso de la infancia y en los relatos guerreros y fantasiosos del abuelo, está todo lo que hay que saber. Y, sin embargo, para el escritor, los años realmente decisivos son aquellos que van desde mediados de los años '50 hasta mediados de los '60, cuando la publicación de La mala hora precede en un año a la de Cien años de soledad.

Mito y realidad se cruzan, se entretejen. Con los años, Gabo irá alimentando la figura de un escritor/ escribano algo abúlico y perezoso, alguien que meramente “transcribe” los infinitos hechos que parecen no asombrarlo, aunque todo parece transcurrir en un mundo de maravillas, milagros y fantasías. La realidad es bien diferente. Trasladado a Barranquilla, ya lejos de Aracataca y de la pequeña ciudad lacustre de Sucre de la adolescencia, convertido en un joven aspirante a artista y periodista de redacciones como la de El Heraldo, apuesta sin embargo por el trabajo duro y sus textos empiezan a revelar un fino reciclado de lecturas clásicas, norteamericanas y latinoamericanas. Pronto entiende que la idea de ciclos en pueblos o condados fundados de alguna manera por los propios autores a lo Faulkner, Carson McCullers y Onetti es el guante que le calza justo a ese magma que él quiere contar.

En su nota editorial de Camino a Macondo Conrado Zuluaga indica que “la primera mención de Macondo puede pasar desapercibida. En el cuento ‘Un día después del sábado’, que apareció por primera vez en 1954 y hace parte de Los funerales de la mamá Grande (1962), un joven desciende del tren que llega al pueblo y al ver un cura piensa sin ninguna lógica aparente que si hay cura también debe haber un hotel, y entra a un establecimiento sin mirar –dice el texto- la tablilla que anuncia: Hotel Macondo”.

En este cuento y en “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo” (el nombre del pueblo está en el título, pero no en el texto), los dos extraordinarios, por cierto, es donde quizás se implante con más fuerza la configuración mental e imaginaria que tenía García Márquez del pueblo antes de hacerlo zona de novelas. Debe haber sido vertiginoso descubrir un territorio en el que es posible situar una cascada infinita de historias que pueden desencadenarse desde cualquier plano: real, maravilloso, mágico, imaginario, fantástico, onírico, metafísico, ontológico. Caen pájaros muertos del cielo produciendo esa napa de estacionada podredumbre que invade todos los sentidos. Llueve una lluvia que puede ir desde una fina y triste garúa dominguera hasta el diluvio universal que acabará con Macondo para siempre. García Márquez descubre en estos primeros textos de los años '50, algo así como la semiosis infinita de Macondo, de un pueblo. “Todas las calles de todos los pueblos conducen inexorablemente a la iglesia o al cementerio”, recuerda el joven que descubre la chapa de “Hotel Macondo”, que solía decir su madre. Dos desembocaduras que parecen oclusivas pero que, sin embargo, abrieron el pueblo al mito de la creación del universo sin límites. Macondo como el lugar sin límites.

Macondo siempre estuvo cerca

Además de los “Primeros textos” de 1950-1954, el volumen reúne La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, los cuentos de Los funerales de la mamá Grande y el más extenso de todos, la novela La mala hora. En todos estos textos, el pueblo siempre es uno y dos, como en cierta medida, en la realidad el pueblo había sido siempre uno y dos: Aracataca y Sucre; Aracataca y Macondo. El pueblo y su espejo. El pueblo y su memoria. Hay un pueblo genérico, innominado o nominado al pasar como Macondo, una suerte de lugar fugaz que va a ir impregnando la memoria del lector. Siempre –sea Macondo o el otro pueblo- estará más deshabitado, más vacío, más carente de pasado y de Historia que el Macondo pleno de Cien años de soledad. A esa duplicidad del pueblo es fascinante seguirla y recorrerla en la lectura, destacando la primera página que abre La hojarasca (fechada en “Macondo 1909”) y finalmente, la construcción totalizante del pueblo otro en La mala hora donde deliberadamente se señala que el pueblo no es Macondo.

“Todo a su tiempo, replicó el padre Ángel.

Luego, en otro tono, añadió: 'Por lo pronto no quiero llegar a viejo al frente de ninguna parroquia. No quiero que me pase lo que al manso Antonio Isabel del Santísimo Sacramento del Altar Castañeda y Montero, quien informó al obispo que en su parroquia estaba cayendo una lluvia de pájaros muertos. El investigador enviado por el Obispo lo encontró en la plaza del pueblo, jugando con los niños a bandidos y policías’.

Las damas expresaron su perplejidad.

-¿Quién era?

-El padre que me sucedió en Macondo- dijo el Padre Ángel. -Tenía cien años”.

Claro que a no engañarse: este pueblo innominado es también parte de Macondo, o esa misma clase de pueblo donde ya abundan las viudas enclaustradas y languideciendo en sus casas de numerosas habitaciones sin uso, donde el párroco, el alcalde y el juez son la primera línea y en la segunda fila de personajes suelen estar el estratégico farmacéutico, el peluquero, y los comerciantes sirios y libaneses. Siempre son pueblos que en algún momento fueron traspasados por la “hojarasca” que trajo la United Fruit y su fiebre del banano, luego abandonados a su suerte hasta convertirse en un destino maldito para los forasteros. Son pueblos donde la guerra civil dejó su marca y la corrupción política generó una resistencia envenenada como la que expresan los pasquines anónimos de la novela, donde se cuentan y hacen públicos todos los secretos que ya todos sabían, aunque expuestos a la luz tienen consecuencias devastadoras en el alma del pueblo.

Nacido como aldea y con destino de pueblo chico y anónimo, aplastado contra la naturaleza, perdido en el tiempo hasta la gloria hiperbólica de Cien años de soledad, el pueblo ubicuo de Camino a Macondo es además la marca literaria más fuerte que condensará la relación de Gabriel García Márquez con los escritores que le siguieron: su opción por el pueblo es el rechazo de la ciudad cosmopolita, urbana, caótica y múltiple como centro de gravitación literaria. Esta opción le dio su absoluta originalidad, ya que se constituyó en el fundador de su propio espacio, y también lo fue arrinconando en sus calles a veces demasiado estrechas, siempre calcinadas por el sol o desbordadas de lluvia.

Cuando la ciudad volvió a convertirse en el epicentro de la renovación literaria latinoamericana, ahí estaban los antecedentes de Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes más cercanos para experimentar el contacto con lo cotidiano y lo emocional. O José Donoso para el caso específico de los nuevos narradores chilenos. Macondo empezaba a convertirse en una comarca remota en donde habitaba y reinaba sin contrincantes el realismo mágico, ese mito literario que en el tiempo y en otras manos estaba destinado fatalmente a desgastarse en trucos y evocaciones.

Y también es justo decir que, si bien el realismo mágico fue finalmente fagocitado por la maquinaria literaria global, no sucedió lo mismo ni con Macondo, ni con Cien años de soledad, ni con estos textos que lo precedieron y que, reunidos en Camino a Macondo, vuelven a ponerse en marcha porque, en definitiva, siempre estuvieron cerca, palpitando con la fuerza inusitada de los pueblos jóvenes que todo el tiempo están naciendo.

"Macondo, 1909": El comienzo de La hojarasca

De pronto como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos: rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. En menos de un año arrojó sobre el pueblo los escombros de numerosas catástrofes anteriores a ella misma, esparció en las calles su confusa carga de desperdicios. Y esos desperdicios, precipitadamente, al compás atolondrado e imprevisto de la tormenta, se iban seleccionando, individualizándose, hasta convertir lo que fue un callejón con un río en un extremo y un corral para los muertos en el otro, en un pueblo diferente y complicado, hecho con los desperdicios de los otros pueblos.

Hasta los desperdicios del amor triste de las ciudades nos llegaron en la hojarasca y construyeron pequeñas casas de madera, e hicieron primero un rincón donde medio catre era el sombrío hogar para una noche, y después una ruidosa calle clandestina, y después todo un pueblo de tolerancia dentro del pueblo.

Después de la guerra, cuando vinimos a Macondo y apreciamos la calidad de su suelo, sabíamos que la hojarasca había de venir alguna vez, pero no contábamos con su ímpetu. Así que cuando sentimos llegar la avalancha, lo único que pudimos hacer fue poner el plato con el tenedor y el cuchillo detrás de la puerta y sentarnos pacientemente a que nos conocieran los recién llegados. Entonces pitó el tren por primera vez. La hojarasca volteó y salió a recibirlo y con la vuelta perdió el impulso, pero logró unidad y solidez; y sufrió el natural proceso de fermentación y se incorporó a los gérmenes de la tierra.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/claudio-zeiger.png?itok=Ms00BzgV)