Desde San Mateo, California

En febrero de 1980 conocí un grupo de chicos, adolescentes como yo, en el Parque Urquiza de Rosario. Esa ciudad donde yo había nacido y crecido, era también la ciudad de esos chicos. Empezamos a organizar reuniones en el parque, tomando mate y tocando la guitarra. El país estaba aún bajo una feroz dictadura. Muchos libros no se podían leer, muchas canciones no se podían escuchar. Vivíamos con miedo y cruzábamos de calle antes de pasar por las comisarías.

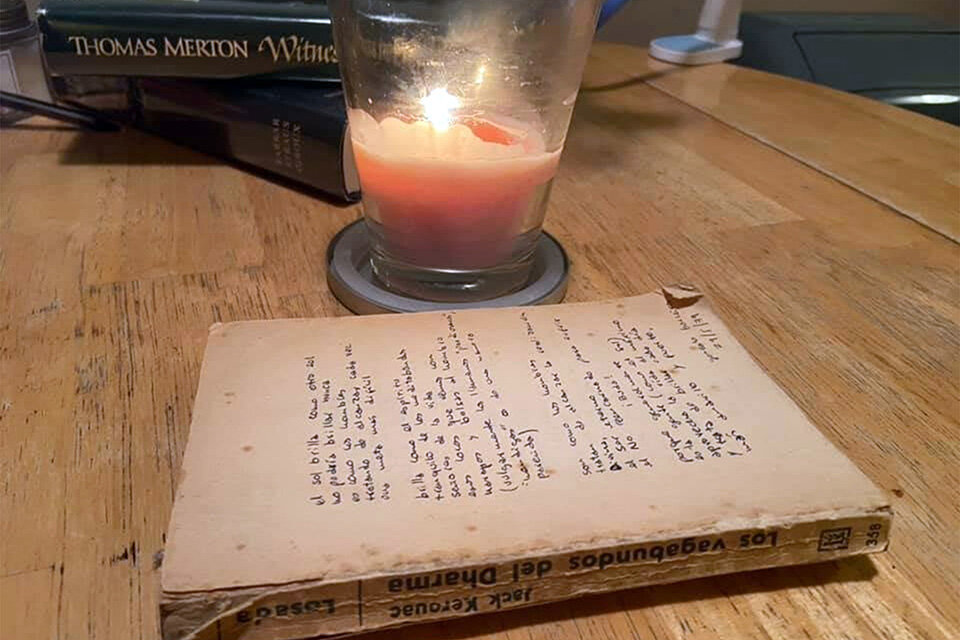

Uno de los chicos tocaba la guitarra y escribía poemas. Su letra era pequeña como el vuelo de los pájaros en el horizonte. Bob Dylan, Neil Young y el libro Los Vagabundos del Dharma de Jack Kerouac. Llevaba siempre con él la edición de Losada. Subrayaba los párrafos con birome de tinta azul. En la primera hoja del libro había escrito algunos poemas suyos y unos haikus.

Extremadamente flaco y alto, divisaba las razzias policiales a una distancia de dos o tres cuadras. Así nos salvábamos de quedar detenidos por averiguación de antecedentes. Nos vestíamos con ropas hechas a mano o de segunda mano. Usábamos el pelo muy largo y sólo creíamos en el amor pero cultivábamos el desprecio.

Teníamos planes de construir un duomo en El Bolsón y vivir en comunidad. Habíamos conseguido los planos en la revista Mutantia de Miguel Grinberg. Visitábamos a poetas de la ciudad, íbamos a recitales de música y nos reíamos de manera estridente.

Un día de agosto de 1981, el chico alto desapareció. Yo lo esperé sentada en el banco de una plaza. Todos los mediodías iba ahí a buscarme a la salida de mi escuela. Era viernes. Llegué sola a mi casa y lo llamé. Atendió y me contestó: “Meó el bidet”. La abuela de ese chico se llamaba Adriana Fernández. Le decíamos Cottona porque su piel era suave y blanca como el algodón. La amábamos. Un día regresé de la escuela y ella estaba ahí esperándome. Lloramos, nos abrazamos. Ella me dijo: “No es feliz y a ella no la soporto”. Al año volví a llorar. En los avisos fúnebres del diario de mi ciudad, estaba su nombre. No fui a su entierro.

Ocho años después tiré todos los poemas, las cartas y los sobres con dibujos pero no el libro de Kerouac. Quedó en un estante del escritorio de mi pieza. Yo no me quedé en la ciudad. Sin asociar esos años, me mudé a San Francisco, California.

Me casé, trabajé en una fábrica, fui niñera y aprendí a hablar inglés escuchando a Big Bird. Los fines de semana paseábamos por North Beach. Ibamos a la librería de Ferlinghetti. En 1995 le di la mano a Allen Ginsberg después de escucharlo leer en una librería de la calle Van Ness.

Un día cualquiera, en la biblioteca de mi barrio, la portada del libro The Wise Heart de Jack Kornfield llamó mi atención. Una enorme flor de lotto. Lo tomé prestado. En un capítulo, Kornfield hablaba del acto de perdonar.

Lo busqué en Facebook. Le mandé un mensaje que contestó al otro día. Intercambiamos cartas y memorias. No había sido feliz en esos años como su abuela me había confirmado. Vivía en un barco. Practicaba el budismo y había traducido para Jack Kornfield al español, ese libro que yo había encontrado en la biblioteca. En uno de mis viajes a Rosario busqué el libro de Losada. Nos íbamos a encontrar en Buenos Aires y se lo llevaba. No nos encontramos y el libro vino conmigo a San Francisco.

Cada tanto nos mandamos mensajes por wasap. Ayer fui aceptada en un grupo virtual de seguidores de los poetas de la generación beat. Le saqué una foto al libro de Kerouac y la envié al grupo con una frase de agradecimiento. A él también le envié la foto. “Gau!!! No guardo nada de esos años, ese libro fue fundacional en mi vida”, me contestó. “Yo lo guardé”, le dije. “Gracias”, me dijo. “Gracias a vos”, contesté.

Apagué la velita que iluminaba la casa junto a los libros de Thomas Merton y me fui a dormir.