Mi padre se vistió, guardó en un bolsillo su documento y, mientras nos explicaba algunos detalles de lo que sucedía, nos dijo a mi madre y a mí que debía ir a Casa de Gobierno porque les correspondía, como funcionarios, entregar el poder a los nuevos… ¿gobernantes?

Las 4 de la mañana, golpearon la puerta y las cosas se enrarecieron más esta vez: aparecieron los nervios, el desconcierto total, un abrazo increíblemente fuerte de mi padre. Un militar con uniforme verde, gorra verde, en una camioneta verde y un arma negra.

“Señor Scolamieri,” dijo, “debo pedirle que me acompañe”. A lo que mi viejo contestó: “Sí, cómo no”.

Lo vi subir a la camioneta e irse sentado al medio entre dos militares y… ojalá no hubiera vivido en semejante burbuja, porque probablemente al romperse no hubiera sido tan fuerte el impacto. Aunque aquí debo aclarar que sí creo en Dios, y que a Él le agradezco haberlo visto regresar con vida un par de años después.

Allí comenzó “el golpe”, el golpe de Estado, el golpe contra toda mi familia, mi golpe, el golpe de todos, a pesar de algunos que jamás se enteraron o que prefirieron cobardemente instalarse en una burbuja aún más grande y más fuerte que la que tenía yo hasta entonces.

En calidad de "alojados"

Una llamada telefónica nos advirtió que mi padre se encontraba “alojado” en el Hogar Escuela, y supimos que podíamos ir a verlo pero que tenían día y hora de visita. Este “tenían” en plural es porque al Hogar fueron a parar todos los que luego conformaron el grupo de presos políticos de Catamarca.

Yo asistía a clases a la universidad y cada vez que podía corría hasta el Hogar a probar suerte. Si el guardia de turno lo permitía, nos encontrábamos con mi viejo en la parte de atrás, a escondidas, con la condición de correr a escondernos si escuchábamos su aviso de que algún superior aparecía.

¡Cómo se arriesgaron esos chicos! ¿Habrán estado conscientes de que arriesgaban su vida? Ojalá hubiera podido registrar sus nombres o rostros para agradecerles lo que hicieron.

Recuerdo los llantos de mi hermana y sus miedos, al viento, a la lluvia, etc. Si bien pude ver a mi vieja que se caía en algunos momentos, desesperada y angustiada, llorando a solas y literalmente rogándole a Dios por todos nosotros, con el tiempo me di cuenta de su increíble fortaleza. En ese entonces ya no contábamos con ningún ingreso (habíamos recibido el telegrama de despido de mi papá a pesar de sus casi 30 años de servicio en Vialidad Nacional) y mi mamá, que nunca había trabajado fuera de casa, aceptó un empleo que le ofreció la arquitecta Silva de Sosa en su estudio -¡cuánto le agradecemos hasta hoy!

Tuvimos también que vender el auto -un Renault 12 blanco casi nuevo- pero en realidad lo que nos dolió un poco fue perder el piano, que era una herencia de mi mamá y las dos disfrutábamos tocando.

Muchos de los amigos de mi viejo no volvieron a llamar ni preguntaron jamás por él ni por nosotras, e interiormente ese alejamiento me provocó muchas broncas, pero con el tiempo aprendí que el miedo no discrimina y se instala en las personas, ya sean éstas hombres o mujeres, chicos o grandes, buenos o malos.

Un día supe que uno de los presos políticos había sido autorizado a salir e ir a un sanatorio de la ciudad -con custodia- a visitar a su mamá internada, e inmediatamente apareció en mi mente la idea de operarme de apéndice. Sería darle a mi viejo la oportunidad de caminar por alguna calle, ver gente, salir de la celda y los pasillos. Y para eso tenía las perfectas excusas de una pequeña inflamación allí, los tiempos de exámenes que se aproximaban, y después de mucho intentar, también la aprobación de mi médico. Fue una operación de apéndice que salió bien, pero que fracasó rotundamente en mi propósito porque no sólo a mi viejo no lo autorizaron a salir, sino que, además, se enteró de mi operación y se preocupó muchísimo.

El avión de ida

Los meses pasaron y otra vez una llamada. Sonó a militar del momento -porque no cualquier persona puede sonar así. Tal vez sea un “don” especial, pero generalmente esos tonos imperativos y fuertes aparecen cuando el que los emite sabe que tiene poder- y dijo: “Buenos días. Familia Scolamieri? Le llamo para informarle que el señor Raúl Patricio Scolamieri ha sido trasladado y que debe pasar a retirar de aquí sus pertenencias”.

Allí aparecieron la desesperación y el miedo en todas sus formas. ¿Trasladado a dónde?, ¡¿lo habían matado?!, ¿estaba sufriendo más todavía?, ¿estaba vivo?, si estaba vivo ¿qué le estaban haciendo?

Mi madre fue urgente al Regimiento a pedir… a rogar… información y allí, un Lucena absolutamente cómplice de todo cuanto conocía no sólo se la negó, sino que agregó la conocida frase que entre ellos se había convertido en eslogan: “Por cada militar muerto caerían muchos peronistas”, una frase que dejaba todo claro.

Mientras mi madre se dirigía a la salida del Regimiento, pasando por una oficina, pudo escuchar que un hombre le dijo por lo bajo: “Señora, a los presos políticos los llevaron a Sierra Chica”. ¡Estaba vivo, entonces!

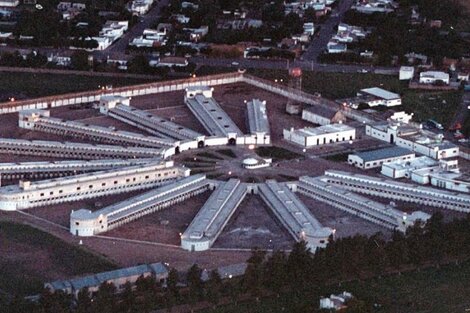

Yo apelé a un buen amigo de mi familia, el profesor “Yoyo” Oviedo y a sus conocimientos de geografía. Con la ayuda de una lupa buscamos juntos en un mapa de Argentina muy grande que recorrimos de punta a punta, alguna “Sierra Chica”. Si bien aparecieron tres, pronto supimos que en la que estaba al sur de Buenos Aires, existía un penal. Estaba en la localidad de Hinojo, en Olavarría. Las cosas estaban ahora un poco más claras.

Algunos familiares y amigos nos ayudaron con dinero y en pocas horas mi madre estaba viajando. Allá lo encontró, lo pudo ver y además contarle dónde estaba, porque él no tenía idea. Deducía, junto a Roberto Schaeffer, su compañero de celda entonces, que estaba en Rawson, porque de tanto en tanto le parecía escuchar los graznidos de unas gaviotas.

Luego de algún tiempo nos comentaron cómo se realizó aquel macabro traslado; a esos comentarios les sumo los detalles que, como podía, a veces solía contarme mi viejo, y otros datos más que, recién después de ¡31 años! pude escuchar de la propia boca de Dante Vega, el responsable del operativo del traslado -hasta entonces nunca me había sentido en condiciones de soportarlo.

En la cárcel local, separaron a 26 presos políticos -entre ellos mi padre- y, apenas con lo puesto, los llevaron al Regimiento mientras esperaban el avión que los trasladaría a destino. Fue una historia de manos esposadas, de mutismo total para con las familias que “castigaban”, de despojos de alianzas, relojes y otras cosas que jamás aparecieron, de presos apilados en el suelo sobre cuyos cuerpos las botas caminaban firmes y orgullosas de tanto poder -el avión había sido perfectamente acondicionado para el viaje.

Luego llegó el aterrizaje en Azul y el violento descenso. Momentos después mi padre ya contaba, entre otros golpes físicos y sicológicos que aludían a su convicción peronista, con tres costillas quebradas por los culatazos con los que lo “ayudaron” a subir al móvil en el que andarían su camino rumbo al penal. Sin atención médica y a pesar que, en aquella nueva celda de 2 x 2 con “letrina privada” debían dormir en el suelo, sus costillas se soldaron solas, con la ventaja de que las puntas se orientaron hacia fuera evitando así la posibilidad de afectar un pulmón.

Mi adolescencia, el boliche, y aquella “reina de pueblo grande” ya no estaban. Ahora sentía que debía ser una mujer fuerte a la que no derribarían fácilmente. Ya no importaban los pizarrones en la UNCa con carteles que prohibían a las mujeres asistir de jean, ni la falta de dinero para ir a un boliche, ni la ausencia de algunas personas queridas que el miedo había alejado de casa, ni mis conflictos con la iglesia por las frustraciones que sentía por las promesas incumplidas de monseñor Tortolo (en dos cartas manuscritas me había asegurado que había intercedido para que liberaran a mi padre en los próximos días. Él era entonces creo que “capellán del Ejército”; yo tenía 18 años).

Y llegó el momento de viajar a ver a mi viejo.

Diecisiete horas hasta Olavarría, 17 kilómetros hasta Hinojo, 7 kilómetros hasta Sierra Chica.

La capilla estaba llenísima, no precisamente de feligreses, sino de militares armados, de perros adiestrados, familiares que venían de distintas partes del país, y, según me contaron después, también presos comunes, militantes del ERP y Montoneros. Entre tantas personas, imágenes, reclinatorios y uniformes verdes (militares) y azules (presos), con la angustia de los minutos que pasaban, pude ver a mi viejo en un rincón y de pronto sentí los latidos del corazón en mi garganta.

Su ropa azul y su piel gris, tan gris como su mirada azul. El rostro desconcertado porque le habían informado que tenía visitas pero no podía entender de quién se trataba.

Esquivé como pude a todas esas personas, salté varios reclinatorios y lo abracé. Sin embargo, aquel abrazo sólo duró un par de segundo porque inmediatamente se escuchó un grito “¡no lo podés tocar!” y sentí en mi espalda lo que luego pude ver era el caño de un fal.

Los gritos de los militares, el fal, los perros, la locura de la gente hablando fuerte, nada de eso importaba. Ya lo había abrazado, estábamos ahí y él estaba vivo.

La despedida

Volví a Catamarca y retomé mi rutina. Pasó un tiempo más que alterné entre el trabajo, la Universidad, mi casa, los amigos y el contacto permanente con los familiares de los otros 25 presos que estaban en el sur, siempre a la espera de noticias, intercambiando experiencias o comentando acerca de los listados que se publicaban en un diario local con los nombres de presos políticos a los que les “levantaban el Poder Ejecutivo Nacional”, lo que significaba la posibilidad cercana de recobrar la libertad. A veces urdíamos planes para vengar a nuestros padres con las hijas de algunos de ellos, cercanas a mi edad, pero por suerte nada ni nadie pudo salpicarnos con el odio que destilaban muchos militares.

Una noche de junio del 78 llamó a casa una mujer que, según dijo, era quien recibía los cables de Télam del diario La Unión, y aseguró que “Raúl Patricio Scolamieri” estaba en la lista de los presos a los que levantarían el PEN. La misma información, aunque obviamente por otros medios, llegó a mi padre y su compañero de celda. Pero allá y aquí, a pesar de ser la misma noticia, produjo consecuencias y reacciones absolutamente opuestas.

Para los presos del Proceso en Sierra Chica la cosa era diferente. Solían tener recreos en los que sólo podían caminar de a dos, y cambiaban compañero para poder intercambiar información y experiencias. En esas charlas se habían enterado de cosas que nosotras ignorábamos. Ellos sabían que no todas estas historias terminaban con la firma de la libertad y el regreso a casa. El paso siguiente en algunos casos había sido sacar al preso de su celda, hacerlo firmar la libertad -un trámite que cuidaban por el control que ejercía la Cruz Roja Internacional-, dejarlo cruzar las siniestras vías que separaban el penal del pueblo… y matarlos! Lógicamente, ante el reclamo de los familiares, ahí tenían el famoso certificado para corroborar que “habían sido dejados en libertad”.

El último tiempo, el compañero de celda de mi viejo era don Isauro, su amigo y “compañero”. Ambas familias habíamos compartido un sinfín de cosas, en las buenas y en las malas, y para ellos había llegado del momento de despedirse. La pregunta “quién se va o quién se queda” tenía su respuesta, lo que ninguno de los dos sabía es quién viviría y quién no. Esto dio lugar a un pacto entre ellos que comprometía al que quedara con vida a ayudar y apoyar a la familia del otro.

El ridículo certificado que le hicieron firmar decía: “Por cuanto el Interno Nº 1292, internado por causas (puntos suspensivos) fue dejado en libertad...

A esos puntos suspensivos, formalmente, nunca nadie los pudo llenar. Nadie pudo escribir, firmar ni sellar la causa por la que fue encarcelado; sólo me quedé con la única versión que recuerdo y recordaré siempre; una versión que ni a mi viejo me atreví a trasmitir para no agregarle más dolor a tanta injusticia y por la que también esperé una respuesta: ¡¡¡que en el sótano de la CGT habían encontrado armas!!!

Un tiempo después de haber sido liberado mi padre, tuve la oportunidad de consultarle respecto de este comentario al que en aquella época del Proceso fuera funcionario creo que de Desarrollo Social, el teniente coronel Silvio Seco, pero sólo lo escuché hacer referencia a la “obediencia debida” y otras frases que ya conocía. Hoy tengo mi propia respuesta: mi viejo había sido secretario de la 62 Organizaciones, legislador provincial y delegado regional de la CGT y puedo deducir que lo habían encarcelado por eso. Lo habían dejado cesante, torturado, quebrado los huesos y reventado un tímpano a golpes; lo habían bañado más de una vez, desnudo y de noche, con la presión de un chorro de agua helada, sin considerar la tortura sicológica, entre otras cosas por ser peronista, un legislador honesto y un gremialista de verdad.