Mini-folk griego

Aunque ya ha expuesto su trabajo en lugares como el Museo Histórico de Atenas y el Liceo Helénico de Sídney, el joven Petros Kaminiotis dice que todavía tiene un largo camino por recorrer si quiere completar su cometido artístico, que no es otro que representar la totalidad de los trajes folclóricos de su Grecia de natalicio. De curioso modo, dicho sea de paso, porque los modelitos típicos que confecciona con mimo este ateniense de 24 años están hechos a pequeñísima escala en pos de calzarles como un guante a sus liliputienses modelos, que no llegan a los 8 centímetros de altura. Son, valga la aclaración, sus playmobils de infancia, chiche favorito al que el también bailarín folclórico viste con elaborados trajes para mostrar a jóvenes audiencias la compleja y asombrosa variedad que tiene en su haber la cultura griega. “Seguiré hasta completar todas las regiones y sus diferentes vestuarios, aunque me lleve la vida entera”, asegura el comprometido muchacho, que comparte sus creaciones miniatura en la cuenta de Instagram PlaymoGreek. “Antes, la pilcha indicaba si la mujer estaba comprometida o casada, incluso cuántos hijos tenía. Su atuendo, en otras palabras, era una forma de declarar quién era, que es lo contrario a lo que sucede hoy en día, cuando todos se visten igual según las tendencias imperantes. Es una pena lo rápido que se ha perdido esta manifestación cultural”, comparte quien pasa cada rato libre investigando para así lograr “la más absoluta precisión y autenticidad”. Hay diseños en los que ha invertido más de dos semanas, tras -dicho está- “buscar referencias cruzadas previo a su confección: estudio libros del tema, visito museos y colecciones, viajo a fiestas populares, pero especialmente rastreo imágenes antiguas porque, aunque sean en blanco y negro, acaban siendo de las fuentes más confiables”. Un laburazo para disfrazar muñequitos, aunque con fines de divulgación cultural, ojito.

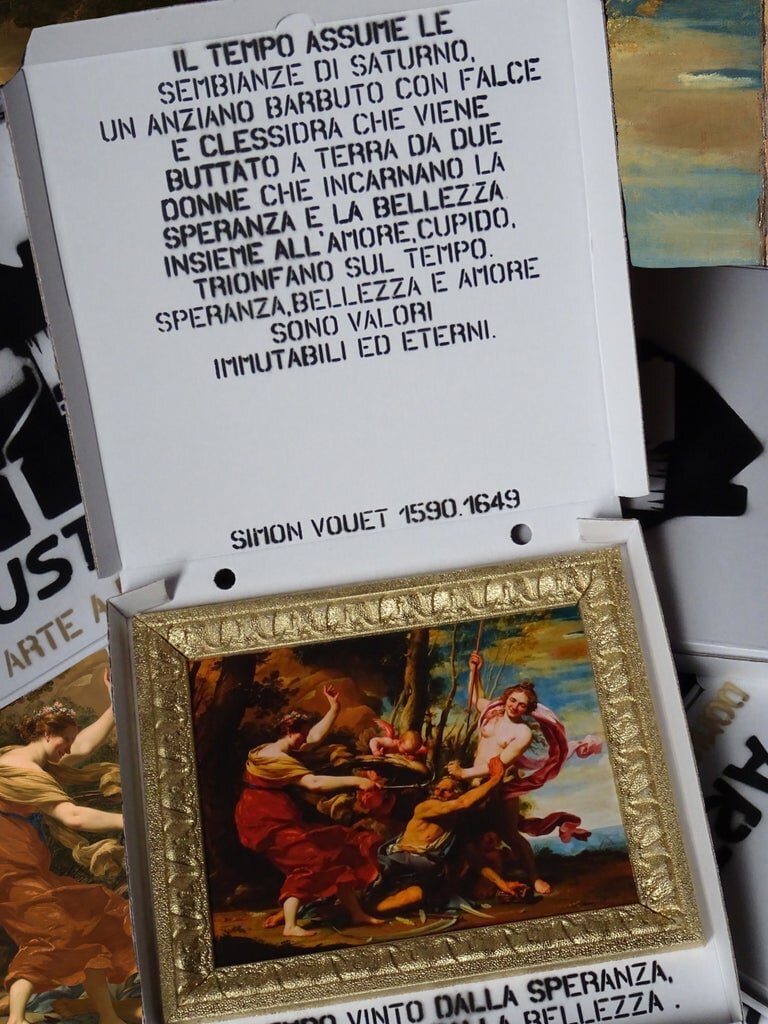

Un tentempié para el cuore

“¡Hacé tu pedido y te entregamos a domicilio la obra que elijas!”, arenga Just Art, provocativo proyecto del artista callejero romano Sirante, en respuesta al cierre de más y más espacios culturales en Italia. Emulando la modalidad de delivery de comida, su menú consta de estampas de cuadros clásicos en coqueto marco dorado, que él mismo embala en irreverente paquete: las manda… en cajas de pizza, en cuyo interior va impresa una petite descripción del correspondiente cuadro. “Es mejor entregarlo en una caja de pizza que dejarlo a oscuras, encerrado en la sala de un museo o entre sus archivos. El arte se devalúa cuando se ensancha la brecha entre él y las personas”, arremete el artista anónimo, pronto a subrayar que mientras los sándwiches de las cadenas llegan a cualquier zona, los museos no entran a las casas y sus versiones digitales no son suficientes. “El alma también necesita ser alimentada”, explica, a la par que explicita que su intención es “destacar cuán importante es la pintura para la vida cotidiana”. En los inicios del proyecto el pasado enero, cada obra era gratuita, incluida la entrega, y así un Sirante en bicicleta distribuyó unas 80 piezas en pocos días. “Es, después de todo, una acción de denuncia”, señala el varón, que recientemente ha tenido que ponerle precio a las impresiones para cubrir los costos de la performance. Aunque le llueven pedidos, aclara que “de ningún modo esto se convertirá en un mercado del arte”: no persigue el billete sino visibilizar un problema peliagudo, sin solución a la vista. Aún más: solo estarán disponibles unas pocas obras dos veces al mes; y de cada una, solo habrá a disposición 30 unidades para el encargo. De momento, ha optado por “tres cuadros que reflejan temas que la pandemia ha puesto sobre el tapete: las etapas del hombre, el paso del tiempo, la muerte”: El tiempo vencido por el amor, la belleza y la esperanza (1627), de Simon Vouet, Las edades de la vida (1835), de Caspar David Friedrich, y Triunfo de las virtudes (1502), de Andrea Mantegna. “Ojalá salir de este momento histórico más fortalecidos y virtuosos”, suspira Sirante, en referencia a esta última pieza.

Artimaña vitivinícola

Cuando se trata de vino, no solo hay que ser sino parecer ¡carísima, mi amor, carísima!, según un equipo de psicólogos de la Universidad de Basilea, en Suiza, que acaba de corroborar un engaño que más de un pillo seguramente lleve adelante desde hace añares, para impresionar a invitados sin fundir su billetera. Según el reciente experimento, si se le miente a la gente sobre el precio de un tinto barato asegurándole que la botella salió mucho más de lo que costó en realidad, no solo variará cómo el otro perciba el sabor del brebaje: lo disfrutará tantísimo más que una variedad efectivamente más onerosa. “Sé lo importante que es el contexto, la mente es capaz de reinterpretar la realidad para que coincida con las expectativas”, condensó el profesor Jens Glaab, que dirigió el estudio, para el que se invitaron a 140 personas, divididas en pequeños grupos para la cata. A la hora de la verdad, se les pidió que se mantuvieran en silencio, sin compartir pareceres para no influenciar ni dejarse afectar, y se los convidó con tres vinos italianos con precios reales que oscilan entre los 10 y los 65 francos. Dato que evidentemente se invirtió durante la prueba, marcadas las botellas en forma deliberadamente incorrecta en pos de ardid, ejem, científico. Cuestión que “la gente calificó al más económico como el más agradable cuando se le dijo que valía cuatro veces su precio minorista”, pormenoriza el taimado Glaab, que aclara, empero, que percibieron correctamente las distintas intensidades de los tintos. Distinción que no hizo mella en el paladar: a la mayoría le gustó más el que presuntamente salía más platita, aunque fuera el más barateli. El asunto, por cierto, hizo que medios especializados recordaran anécdota significativa: cómo, en 2002, uno de los restaurantes más pitucos de Nueva York sirvió a copetudos ejecutivos de Wall Street su vino más costoso: un Mounton Rothschild de 1989 de dos lucas, que todos elogiaron a viva voz por su cuerpo, su sabor, su pureza. Dichosamente ignorante, disfrutó el grupito de sus copas, desconociendo que accidentalmente… les habían dado lo más barato del menú: un Pinot noir de apenas 18 dólares.

Había una vez una máscara…

“¿Sabía usted que Walt Disney diseñó una máscara de gas para calmar a párvulos asustados durante la Segunda Guerra Mundial?”, saca del arca de los recuerdos la publicación Design Taxi, rememorando un curioso capítulo de la década del 40. Más precisamente, de enero de 1942, mes en el que este pionero de la animación viajó a Washington para reunirse con oficiales de defensa civil y guerra química de Estados Unidos para así corroborar cómo iba progresando la máscara antigas que él mismo había bosquejado. Al parecer, el hombre quería contribuir con un granito de arena a la seguridad nacional tras el bombardeo de Pearl Harbor, que trastocó a cantidad de norteamericanos, corriendo de aquí para allá para desarrollar equipos de emergencia en caso de eventuales ataques futuros. Entre ellos, máscaras de gas, como la que arrimó don Walt, hoy congelado en la memoria colectiva, entonces vivito y coleando como exitoso empresario y productor norteamericano. Emulando las distintivas orejas y el hocico característico de Micky Mouse, ideó un modelito destinado a pequeñajos que, de probarse exitoso, sería el primero de muchos: Walt quería sacar toda una colección con sus personajes icónicos, a modo de entretenidísima manera de hacer frente a la muerte. Aunque, todo sea dicho, difícilmente su invención se hubiese probado fructuosa; al menos para la mirada actual, el “chiche” luce decididamente terrorífico. Cuenta el cuento, o más bien la historia, que su intención era que niñas y niños integraran el adminículo a sus juegos, y así se fueran acostumbrando a maniobrarla, además, claro, de ir perdiéndoles el miedo. Con el proyecto sobre rieles, terminaron produciéndose alrededor de mil máscaras de gas de Micky Mouse con sus enormes ojos redondeados y su filtro de aire, en distintos tamaños: también hubo unas pocas versiones aptas para cabecitas maduras con afición al ratón más famoso del mundo, obra y desgracia de Sun Rubber Products Company, a cargo de la fabricación de un objeto que no fue sino un detalle florido. Por fortuna, nunca resultó ser necesario en tanto el tan temido ataque químico no se acabó concretando. Devinieron, por tanto, mementos de un tiempo inquietante, que a la fecha permanecen como tales en sitios el 45th Infantry Museum, en Oklahoma; el US Army Chemical Museum, en Alabama; los Walt Disney Archives, en Burbank, California, el museo de Fort Leonard Wood, en Missouri, y siguen las firmas. A modo de aclaración: en Gran Bretaña, donde sí prosperó la utilización de máscaras de gas entre chicuelos, hubo una versión para peques con entre 18 meses y 4 años a la que coloquialmente se la denominó “máscara de Micky Mouse”, pero no llevaba el gancho de Walt ni se parecía a su amado roedor. Una licencia que se tomó el pueblo inglés, en fin, que temía potenciales gases venenosos de sus geográficamente cercanos enemigos…