Por más que lo intentara, no conseguiría nunca evitarme el deseo de bajar al sótano, de encender las velas que me regaló Eduardo y concentrarme en la búsqueda de los caminos que conducen a Roma.

No sé si con mis recursos lograré aclarar los misterios de la humanidad. Para ello, para aclararlos y no dejar dudas, están las enciclopedias y los enciclopédicos, los organismos oficiales, y las cátedras salamándricas, los métodos científicos y el discurso en tercera persona. Yo los he leído. Los he seguido con pie de nutria, y no puedo decir hasta qué punto he conjugado verbos en tercera persona. Pero igualmente las dudas siguen ahí, los misterios son cada vez más grandes.

En todas partes podría seguirse la pista de la humanidad, no sólo en mi sótano. Y esto va más allá de un corazón confiado o de una flor que se abre, sudorosa, al anochecer ampliando las fronteras entre el mundo acético y mundo dulce, entre luna verde y el perro azul. La señal en forma de flecha, no siempre conduce a Roma, aunque a veces sí. En Roma, por ejemplo, lo que se dice y lo que se hace pueden o no ser cosas iguales pero siempre anda rondando una pequeña bestia bacanal empeñada en emparejar las cosas.

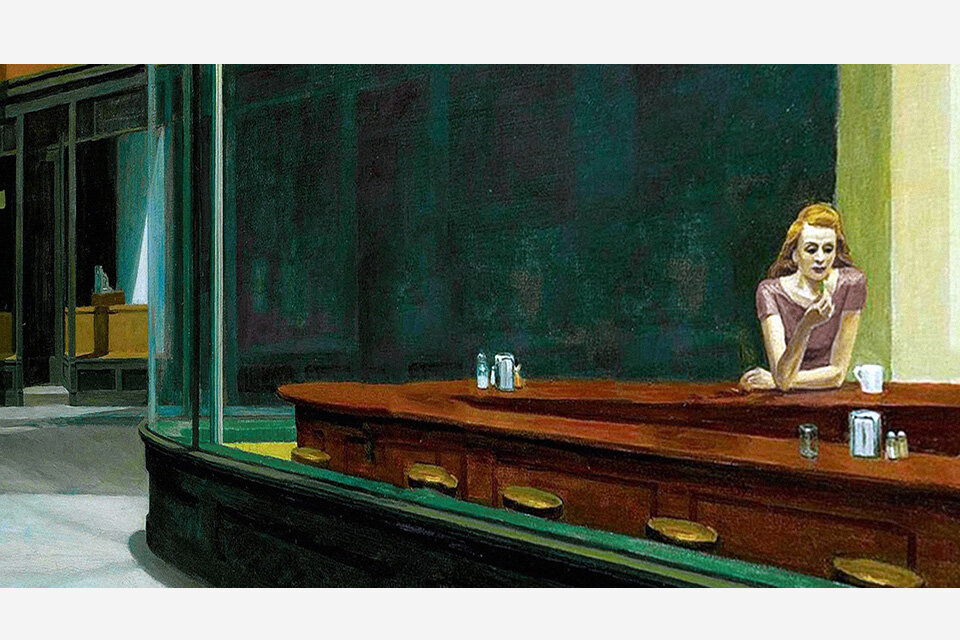

Yo recuerdo que hasta no hace mucho, mi sótano estaba en el bar, donde he matado tantas horas, con los ojos fijos en la vidriera, revolviendo verbos en la taza de café, salvándome de escribir o de no escribir. Roma misma estaba en un país, hasta no hace mucho, con su bar, con su sótano y con su pequeña bestia bacanal empeñada en emparejar las cosas.

Lo que se sueña en un bar de Roma no es exactamente igual a lo que se sueña en un sótano de Roma, pero la pequeña bestia bacanal se las ingenia para que una flor de nardo quede suspendida en el aire todo el tiempo posible antes de cobijarse en el hondo paladar de la noche.

Nadie sabe que en Roma hay un pequeño buda meditando con los ojos cerrados igual al que tengo en mi sótano. Los budas y los fantasmas no tienen claras las fronteras. Van y vienen de un mundo a otro, sosteniendo un ramo de alelíes como si fuera un puñal de oro. Sus temperamentos y conformaciones son proclives a las anomalías, a la envoltura, a los repulgues gentiles y a la sonrisa perfecta. Ellos no saben lo que significa un perro ladrando a la luna, pero se deleitan toda vez que los invito a escuchar a mi perro ladrando a luna.

A estos mismos fantasmas los encontré en un bar de Roma, donde estaba, justamente, mi pequeño buda mediando. Los vi entrar, dislocadas las piernas, perforados los ojos, encaracolados de silencio, iban ocupando las mesas del bar, con los mismos movimientos con que eligen cada rincón del sótano. Su presencia, sea en Roma, en el sótano, en el bar, trastoca todo lo que leo, todo lo que escribo, lo que pienso, todo lo que temo. Fue precisamente en Roma, y luego lo confirmé en el sótano, donde me di cuenta de que, entre las partes de una persona, reina una dependencia tan grande con sus fantasmas que suprimir uno solo de ellos implicaría dañar su organismo completo. El mecanismo es imperfecto pero infalible: un fantasma se hunde para que otro lo recate. Uno se espanta para que el otro ría. Sin embargo, no puedo decir que haya ocurrido en Roma, pero sí en mi sótano, donde descubrí que hay algo que los agita, algo que los vuelve locos, algo que los obliga a torcer el cuello del cisne, algo que los intima a ser reales para probarme que el texto escrito pudo no haber sido escrito. No sé si las enciclopedias podrían explicarlo. No sé tampoco si podrán explicar el mecanismo de descubrir una verdad incomprobable.

También es cierto que hay noches en que con la uña, puedo cortar el aire y la niebla, pero no lo hago para no herir a mis fantasmas. Aunque es más triste, todavía. Como un sonido que los espanta y los aterra. Como un segundo corazón capaz de latir más rápido que el mundo. Como una esperanza del tamaño de un pájaro que duerme sobre una silla vacía.

En Roma comprobé que es cierta la leyenda de los tres aplausos: el del llamar al mozo, el de espantar gallinas y el de matar fantasmas. Estaba en el bar revolviendo los verbos en tercera persona. Di un sorbo largo para beberme el café hasta la última gota antes de ir al sótano a conjugar verbos en primera persona. Aguardé, pronta la mano para hacer la señal convenida. Los minutos pasaban lentos. La urgencia de los verbos era cada vez más grande. Se me agolpaban en la boca, en la yema de los dedos, en los labios menores, en los oídos, en la tráquea. Entonces, batí palmas y sucedió lo esperado. En el gallinero de mis pesadillas el aplauso espanta al gallo capón que me clava el pico envenenado en los talones. En el sótano, cierta noche de excesos con uno de mis fantasmas favoritos, aplaudí tres veces y desaparecí.

Así fue que en el sótano de Roma comprendí que muchas ideas verdaderas son erróneas. Yo nací mujer y crecí fantasma. De fantasma volví a mujer. Las fronteras que me separan o me devuelven a mí son sensibles como una flor que se abre, sudorosa, a cualquier hora, preferiblemente al anochecer, cuando el perro azul le ladra a la luna verde, o cuando mi fantasma favorito, en una noche de excesos, aplaude tres veces.