En esta ucronía, el ejército avanza sobre su bendito desierto y no solo encuentra mapuches, pampas o ranqueles. También encuentra una tribu de punks. Sucede a comienzos de los ochenta, cuando el cantante de una ignota banda de Trenque Lauquen decide fugarse del rock dramático y progresivo hacia los confines remotos de la Patagonia. En uno de los altos del viaje, César Dominici camina por una avenida de General Roca y, desde el ojo de una vidriera, un libro captura su atención. Cómo no iba a hacerlo. El título del libro es Punk, la muerte joven y está firmado por Juan Carlos Kreimer. Así, en el parpadeo que va de la primera a la última página, Dominici abandona un credo y se entrega a otro. Es, a su modo, el kilómetro cero de La Sobrecarga.

En esta ucronía, un aspirante a periodista se mete en una disquería del centro cordobés y comienza a revolver discos. No es un neófito. Dirty Ortiz lee con fruición las páginas de revistas como Pelo o Expreso Imaginario y, aunque nadie los pase en las radios de su ciudad, anota los nombres de las bandas que recomiendan. Esa tarde, además de los discos de Queen o Kiss, un importado lo arroba desde la portada: Nevermind the Bollocks. El legendario Perro Emaides apunta el precio y, unas horas después, las canciones de los Sex Pistols empiezan a girar en el circuito cerrado que propiciará el nacimiento de una escena: la new wave cordobesa. Es, a su modo, el kilómetro cero de Proceso a Ricutti.

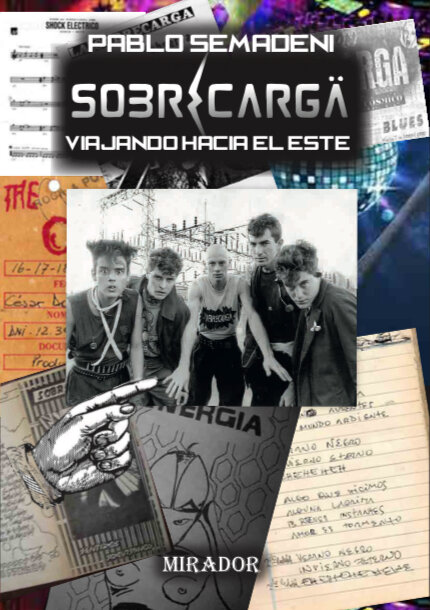

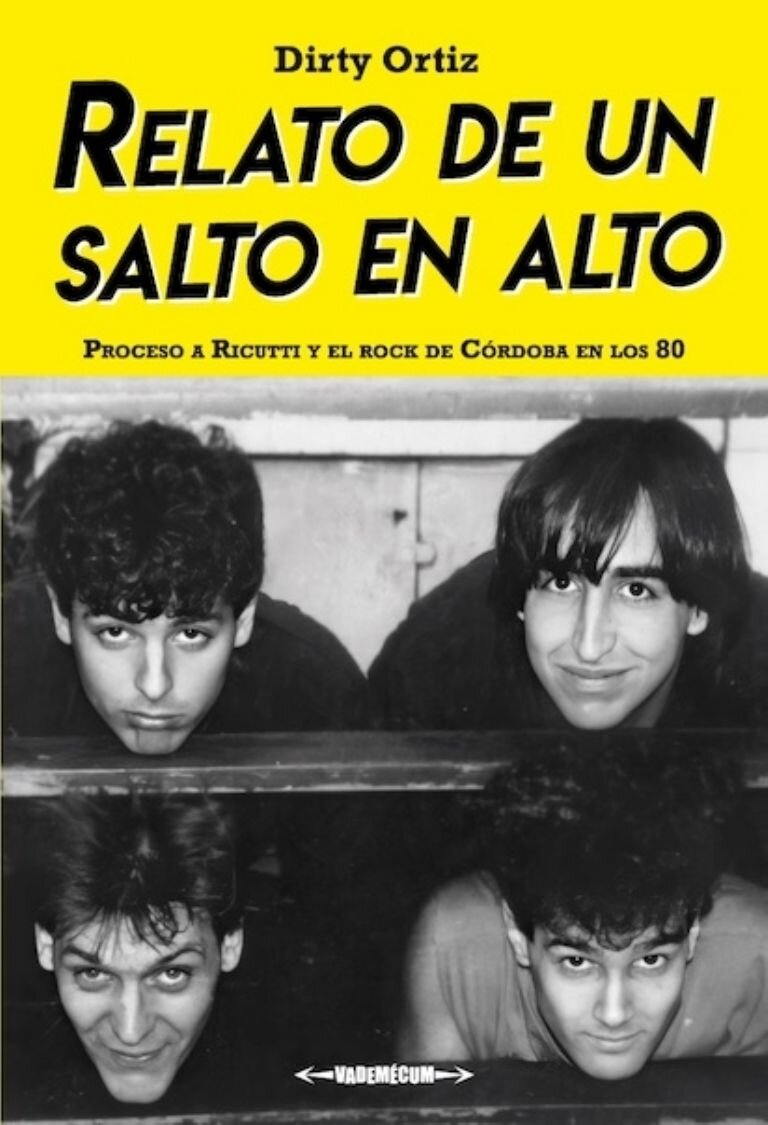

Como si fuera un espejo, la edición simultánea de Viajando hacia el este (Mirador) y Relato de un salto en alto (Vademecum / Rayosan) parece reunir los pedazos rotos del gran relato disperso del rock argentino. A su manera, los libros de Pablo Semadeni y Dirty Ortiz cifran la historia de todas esas bandas del interior que, corriendo detrás del sueño de la ciudad, decidieron quemar las naves y colapsaron gloriosamente en el final de la primavera alfonsinista. Que no tenían plan B. Que recibían la crítica condescendiente y paternalista de los medios centrales. Que sufrieron la mordida de la hiperinflación y no tuvieron derecho a réplica. Así, aunque las sagas de La Sobrecarga y Proceso a Ricutti trazan parábolas muy diferentes, la edición simultánea de los dos libros es un acto gemelo y necesario de justicia poética. Hay que salir del interior, parecen decir. Aunque no sea precisamente un agujero.

Ningún páramo. Desde el año 1967, el escenario del Club Progreso de Trenque Lauquen ofrecía atracciones de rock & roll como Los Meteoros e incluso The Flower Sons: según las crónicas de la época, una suerte de Rolling Stones para la frontera pampeana. La programación de la radio AM, por otro lado, incluía una emisión dominical llamada Mundo Club. Allí, mezclados con grabaciones de jazz y otras músicas, el tío de Gustavo Collado pasaba canciones de Jimi Hendrix, los Beatles y otros avanzados de la British Invasion. Imantados por esa fuerza, el joven Dominici tomó contacto con otros raros como Sergio Sáez, Willy Robles y el propio Collado.

“Ser adolescente en Trenque Lauquen en los 70 no era fácil”, dice Robles. “Soplaba mucho viento, la gente tenía otra mentalidad, muy cerrada. El pueblo te marca un camino y si te salís pagas las consecuencias (...) Vivíamos muy aislados, conectados al mundo a través de los libros, la música, gente diferente que conocíamos en los viajes y algún programa de radio de Buenos Aires como el Tren Fantasma, que te daba otra dimensión del mundo. Para mí, haber conocido a los amigos con los que después hicimos Sobrecarga fue la salvación y una manera de salvarnos colectivamente”

En algún punto entre 1972 y el convulso 1973, decidieron bautizar el bunker de la familia Dominici como ArteSala y abrir sus puertas. Después de todo, ¿quién iba a entrar? Así, mientras escuchaban los discos claves del rock argentino (Color Humano, Aquelarre, Moris, Vox Dei, Miguel Abuelo) y leían las contraseñas de la contracultura (Hesse, Ciorán, Artaud, Rimbaud), armaban muestras espontáneas e imprimían los dos únicos números de la revista Siempre es nacer en el mimeógrafo de Chichita: la mamá de César. Si bien todavía no estaba en los planes armar una banda, el imaginario de Igoagrio y El Estrangulano ya se estaba construyendo en el futuro como un pasaje de psicomagia.

Después de una temporada trunca como estudiantes en La Plata, volvieron a Trenque Lauquen decididos a armar una banda. A partir de 1978, Sáez empezó a drenar una serie de suites en algún punto entre las visiones de Gurdjieff y el pesimismo radical de Van Der Graaf Generator. Menos que conciertos, las apariciones públicas de Igoagrio eran intervenciones. “Las noches esas en Trenque Lauquen mirando la luna no eran lo mismo que estar acá como Virus en un boliche de fiesta”, dice uno de aquellos espectadores. “Allá estaban solos, eran siete o diez y estaban toda la noche despiertos en ese silencio, al lado de la laguna. Iban a la laguna y hacían una ceremonia. Cesar era bastante chaman, decía ‘hagamos algo’ y había toda una introspección. Después eso lo dejaron salir”.

Disciplinados, los miembros de Igoagrio salieron a pintar casas y vendieron un Renault 12 para juntar cinco mil dólares. Aprovechando la célebre plata dulce de Martínez de Hoz, compraron un colectivo y encargaron equipos de sonido a Estados Unidos. Así, además de equiparse para sus propios shows y giras zonales, comenzaron a hacer sonido para las visitas de artistas como María Graña, el Sexteto Mayor o Raúl Lavié. La estructura fáctica de Igoagrio era sólida, pero su universo artístico tenía algunas grietas.

En abril de 1982, la familia Dominici adquirió una quinta en las afueras de Trenque Lauquen y aprovecharon el retiro para mudar de piel. Del primer King Crimson a los Talking Heads. De Herman Hesse a la ciencia ficción de Cordwainer Smith. De Igroagrio a Los Belicosos y finalmente a La Sobrecarga. A fines de 1982, después de un festival en el Club Argentino donde compartieron escenario con Sumo y Alfonso S’Entrega, el veredicto cayó por su propio peso: había que ir a Buenos Aires. Cambiaron el colectivo por una camioneta, cargaron los equipos y se instalaron en una casa sobre la calle Punta Arenas de La Paternal. Era 1983. La democracia tenía ese cartel de neón y La Sobrecarga no tenía boleto de regreso.

Apadrinados por Sumo, rastrillaron el circuito de pubs (Einstein, La Esquina del Sol, Parakultural, Stud Free Pub) y amasaron un prestigio medio oscuro. Una noche de los dones, bajaron del escenario del Zero y un atrevido les ofreció sus servicios: “ustedes son la mejor banda de Buenos Aires pero les falta guitarrista que soy yo”, dijo Gamexane. Unos meses después, Sentidos Congelados (1986) vendía treinta mil discos y se editaba en países como Chile o Perú. De manera paradójica, esas canciones lograban ser rítmicas y atmosféricas. Estaban exactamente preparadas para lidiar con los tiempos oscuros. La banda, no.

Empieza con una multitud de 150 mil cordobeses y termina con un hombre solo. La parábola de Relato de un salto en alto, el libro firmado por Dirty Ortiz, arranca el 17 de octubre de 1983: mezclada entre el gentío que asistió al cierre de la campaña electoral del Partido Justicialista. La gran banda sonora de todo ese fervor pre-democrático, apunta Ortiz, era el cuarteto y el Canto Popular: una generación de trovadores más o menos psicobolches capitaneada por las canciones de Posdata y Francisco Heredia. El otro punto del triángulo eran las visitas de las grandes bandas de rock que, una vez al año, se concentraban en el Festival de La Falda. En esa ecuación, el rock hecho en Córdoba era casi una nota al pie. Las bandas que mandaban su demo para ver si, en una de esas, podían tocar temprano y con las gradas vacías.

Ciudades como Río Tercero, sin embargo, tenían una larga tradición de bandas y migraciones internas. Un flujo hacia la capital de la provincia empujado por las universidades y las meras oportunidades de laburo. Como empleado administrativo de la legislatura, Paco Ferranti comenzó a hacer su propio surco. Tincho Siboldi, por su parte, ya se había cruzado con Dirty en los pasillos de la facultad de comunicación. Unos días después estaban juntos en el Teatro Griego, celebrando la actuación consagratoria de Pasaporte en la segunda edición del festival Córdoba Rock. “Asistimos al desembarco en Córdoba de una modernidad que hasta entonces no se conseguía en esta región, capturada como estaba por el tunga tunga cuartetero y las canciones de protesta”, dice Ortiz. “Frente a esta demostración de osadía, nos volvimos fanáticos del grupo de los hermanos Decall, porque no podíamos resistirnos al fenómeno que eso desataba y que se iba a volver imparable”.

Como si fueran hongos, aparecieron fanzines, pubs, programas de radio y bandas como Mamelucos, Aerosol, Gin, Sobretodo, Contacto, Réquiem. Hasta los programas de radio tenían nombres modernos onda Los Burdos. Mezclados con los viejos periodistas de la televisión, los estudios de AM o las redacciones de los diarios, la nueva camada de comunicadores hizo espacio para la nueva sensibilidad. Así, en un arrebato de gonzo situacionista, Ortiz y Siboldi fogonearon una banda fantasma llamada Los Antibióticos. Alentados por el productor Mario Luna, compusieron un repertorio para la ocurrencia y hasta imaginaron el nombre del disco: Riéndome del hombre bueno. En octubre de 1984, las tres funciones de La Fura Del Baus en el Primer Festival Latinoamericano de Teatro habilitaron el cruce de frontera entre ficción y realidad. Si es que algo así existe. Una charla con Luca Prodan, durante la primera visita oficial de Sumo, terminó de cerrar el concepto. “Nosotros, que tan clara la teníamos, estábamos equivocados”, dice Ortiz. “Creíamos que levantar el dedo mayor y hacer fuck you era un gesto político. ‘No -nos corrigió Luca-, es un gesto estético, ¡mirá qué lindo que es!’

Mascarón de proa de la llamada Movida del 87, Proceso a Ricutti apareció en el circuito cordobés como un zarpazo. El cuarteto de Siboldi, Ferranti, Hueso Horsmann y Phil Damicelli se presentó en sociedad con una nota en La Voz del Interior donde lucían sus peinados con spray y se tomaban todo en sorna: el nombre extraído de Bonanza, un apócrifo debut en un helipuerto, etc. Los demos empezaron a circular mano en mano y, para cuando tocaron en el Chateau Rock 88, el público ya cantaba de memoria las letras de Ortiz. Lúdicas, incorrectas, idiosincráticamente cordobesas. Subidas a un pop-rock que ya empezaba a hacer claroscuro con los levantamientos carapintadas, la inflación, la muertes de Luca o Miguel.

Aprovechando unas vacaciones de su trabajo administrativo, Ferranti se tomó un colectivo hasta Retiro con la mochila cargada con demos y carpetas de prensa. Unos días después, recibió un llamado en la oficina de la legislatura donde un directivo de BMG los citaba en un bar de Paseo Colón. “Pensamos que era una joda y no fuimos”, recuerda Hueso. Para junio, La Voz del Interior los entrevistaba a seis columnas para celebrar la cruzada porteña. Atrincherados en hoteles de mala muerte, tocaron en un festival en Obras, pasaron por Radio Bangkok y grabaron Danza mogo. Nadie, ni en el más amargo de los sueños, sospechaba que ese momento tan parecido al despegue era más bien el colapso.

Menos que un espejo, tanto el final de Proceso a Ricutti como el de Sobrecarga son un espiral hacia el agujero negro de la hiperinflación. Así, apenas Danza Mogo y Mentirse y creerse recién hacían su primer recorrido, los sellos les soltaban la mano y los entregaban a su propia suerte. La banda de Dominici era desalojada de su casa porteña y los cordobeses no alcanzaban a cubrir ni siquiera los gastos de su flamante estructura como profesionales. En ese sentido, la imagen de La Sobrecarga tomándose un colectivo para tocar ad honorem como teloneros de The Cure ofrece una épica ambivalente. Ser la banda nueva, todo parece indicar, no valía absolutamente nada.