Mientras Roosevelt y su New Deal trataban derecuperar a Estados Unidos del Crack del ’29, un judío hijo de inmigrantes llamado Shainberg estaba por abrir en Memphis, Alabama, una tienda llamada Black&White. Cualquiera que haya fatigado la provincia de Buenos Aires en otros tiempos entenderá el concepto: las tiendas Blanco & Negro vendían desde mamelucos de trabajo a vestidos de novia, desde hilo de coser a soga gruesa, a precios accesibles. El nombre técnico (“tiendas igualitarias”) nunca llegó a cuajar en el imaginario popular pero eran un éxito igual. En el Memphis de los años ’30, en cambio, una tienda llamada Black & White no era buen negocio. “Y tu apellido tampoco sirve. ¿Por qué no le pones White a secas, que seguro funciona?”, le dijo al señor Shainberg un compadre, tendero como él, a la salida de la sinagoga de Memphis.

El señor Shainberg siguió el consejo y en poco tiempo tenía sucursales en diecisiete ciudades y una buena esposa judía que le dio dos hijos y lo veía como un hombre ejemplar. Todas las tardes, cuando volvía de trabajar, el señor Shainberg se quemaba las pestañas leyendo, y a la hora de la cena llevaba libros a la mesa para ilustrar a la familia. A la señora Shainberg le entraban por un oído y le salían por el otro los recitados de su marido, pero los dos hijos escuchaban obedientes al padre. El menú de lecturas iba de Kierkegaard a Krishnamurti, pasando por Thoreau, Erich Fromm y Emmanuel Levinas. Además, el señor Shainberg había empezado a psicoanalizarse con un tal Harold Kelman, en Nueva York, para lo cual viajaba especialmente una vez al mes. Porque el señor Shainberg era un caso extremo de saturnismo: lo único que ansiaba, lo único que podía dejarlo tranquilo era una respuesta, pero su pregunta era tan grande que no había manera de encontrarle contestación.

En esa escuela formó a sus dos hijos. Cuando cumplían los trece, los llevaba a Nueva York y les pagaba su primera sesión con Kelman. A los quince los llevaba a un retiro en el ashram de Alan Watts en California, pero antes hacía una parada en Las Vegas, donde les concedía una tarde en el casino (les ponía quinientos dólares en la mano y les decía: “No me molestes en las próximas cuatro horas. No te sientes en mi mesa, no me mires siquiera. Nos encontramos aquí a las siete”). Al alba siguiente, padre e hijo ingresaban al ashram de Watts y una semana después estaban de vuelta en la mesa familiar, sometidos a nuevos recitados.

El mayor de los hijos partió a estudiar a Nueva York, y a continuar su terapia con Kelman. Se recibió de psiquiatra en Columbia, se convirtió en un eficaz terapeuta y murió durmiendo, antes de cumplir los cuarenta. El hijo menor también partió a Nueva York y también continuó su terapia con Kelman durante los treinta años siguientes pero, como no lo convencía ninguna carrera, se refugió en la meditación zen mientras tanto. Pero no es lo mismo leer sobre meditación zen que practicarla: el zazen consiste básicamente en romperse de a poco las rodillas sentado de cara a la pared durante horas y horas. Ése es el escenario en que uno piensa el koan que el maestro le dio para meditar.

Para Larry Shainberg era un escenario conocido: había que aprender a resistir sin quejarse (no como mamá) y encontrar respuesta a La Pregunta (no como papá). De los retiros de fin de semana pasó a meditar todos los días; de hacerlo en su casa a asistir a un dojo; dos veces vivió en comunidad, en dos proyectos de monasterio zen que fracasaron. Fue abandonando maestros mientras los ’60 se deslizaban en los ’80 y sus compañeros de meditación mutaban de hippies a yuppies. Un día se le vino encima su cumpleaños número cincuenta y sus ancianos padres le avisaron que viajarían desde Memphis a festejar con él.

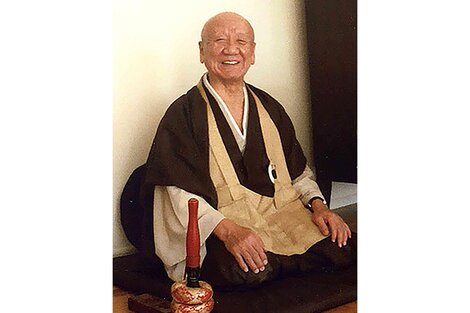

Para entonces, Larry había abandonado hasta las sesiones con Kelman y se limitaba a pasar el día en un dojo del Soho que parecía un club de barrio, más bien. El dojo estaba a cargo de un monje muy particular, que había conocido en uno de sus viajes como vagabundo del dharma. El roshi Kyudo Nakagawa aceptó a Larry como mascota, porque no tomaba discípulos. Era hijo y nieto de monjes zen, su padre había sucedido al abuelo en el templo que le tocaría dirigir a él algún día, en las afueras de Kyoto, pero el padre murió cuando Kyudo tenía apenas siete años, así quedebió entrar como mero novicio en un monasterio. A los dieciséis fue reclutado por el ejército, sobrevivió a la guerra y retomó su noviciado, estuvo diez años barriendo los pasillos del monasterio hasta que, a los cuarenta, lo mandaron a abrir un zendo en el sector árabe de Jerusalén, después de la Guerra de los Seis Días.

Trece años se quedó el roshi en Jerusalén. Cuando Larry lo conoció, en un viaje a Israel en los ’70, tenía seis alumnos y un salón destartalado, sin electricidad, donde todo parecía de segunda mano. Cuando le ordenaron llevar aquel zendo a Nueva York, el roshi lo hizo al pie de la letra: no aceptaba las donaciones que mantenían a los demás maestros zen en Estados Unidos, sus instalaciones eran igual de precarias que las de Jerusalén, la cantidad de alumnos nunca superaba la decena. En los ratos libres, cuando no estaba barriendo, meditando o soportando las preguntas de Larry, al roshi le gustaba ver partidos de béisbol en un pequeño televisor blanco y negro. Pero aceptó conocer a los padres de Larry, si la visita que le hacían era breve.

En su libro Zen ambivalente, Larry cuenta la breve visita. El anciano matrimonio y el hijo cincuentón llegan a media mañana al dojo en el Soho. El señor Shainberg recorre con la mirada el precario pero limpio salón y pregunta al roshi si es allí donde se sienta a mirar la pared. El roshi asiente sonriendo. ¿Yqué ocurre entonces?, quiere saber el anciano. “Descubro cuán estúpido soy”, contesta el roshi. El señor Shainberg le pregunta entonces si ha leído a Krishnamurti. “Claro que sí. Muy inteligente”, contesta el roshi. “¡Pero Krishnamurti odiaba la práctica espiritual de cualquier tipo, en especial la meditación guiada!”, dice el señor Shainberg. “Sí, muy inteligente. Yo también siento igual”, contesta el roshi.

--¿Entonces por qué... --comienza a decir el anciano, abarcando con un desvaído movimiento de su mano el dojo y todos los años y años de lecturas que pesan sobre sus vencidas espaldas.

--Por eso mismo --contesta el roshi.

El anciano señor Shainberg se queda mirando al roshi largamente hasta que su rostro tenso y demacrado se contorsiona. Lo que sale de su boca es un carraspeo repelente, seguido de otro similar, y otro más, hasta que su esposa y su hijo comprenden que se está riendo. El roshi se suma silencioso, con su inalterable sonrisa, y a continuación le regala al saturnal anciano un sencillo koan que lo dejará apaciblemente abstraído el resto de la jornada: “Honorable Shainberg-san, cuando reímos, qué es lo que ríe: ¿el cuerpo o la mente?”.

El roshi Kyudo Nakagawa volvió en su vejez a Japón, convocado como sumo sacerdote del milenario templo Ryutaku-ji, en las montañas de Shizuoka, y allí murió en paz, a los ochenta años.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-07/juan-forn.png?itok=dzxJvsDp)