Prólogo de Alan Pauls a la edición que se publica en Argentina

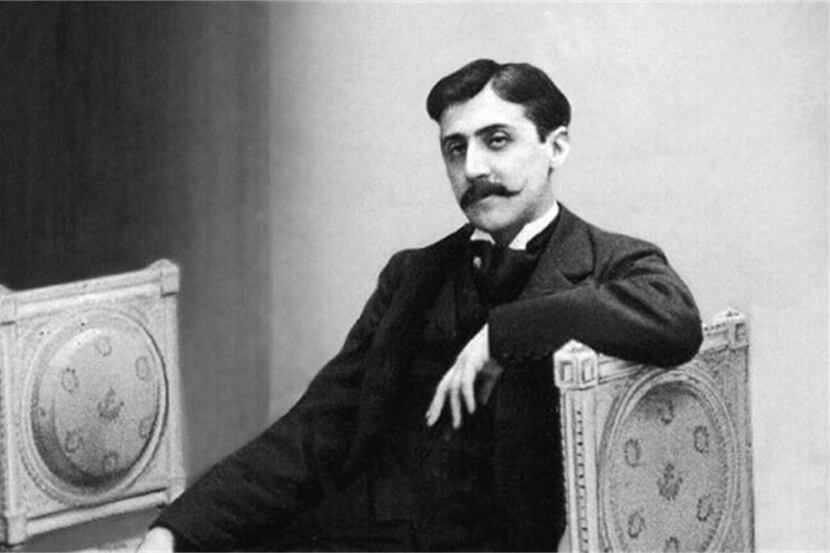

"El remitente misterioso" reúne relatos inéditos de Marcel Proust

Los relatos de El remitente misterioso de un joven Marcel Proust han permanecido inéditos durante más de un siglo. La mayoría de los textos, presumiblemente escritos a fines del siglo XIX, pone en evidencia el deseo homosexual de forma tan osada como explícita.