Es difícil leer a Hemingway en estos tiempos. Como es difícil leer a Borges en “El simulacro” o en “La fiesta del monstruo”, este último relato en asociación con Bioy Casares. Como es difícil leer “El niño proletario” de Osvaldo Lamborghini, o incluso “El matadero” de Esteban Echeverría, sin apelar a las llamadas Trigger Warnings que aparecen, por ejemplo, en las películas de Netflix. La lectura de obras literarias comparte y no comparte elementos con la expectación o “visionado” de series o películas, que históricamente han tenido un diálogo a veces más tenso, a veces no tanto, con la “advertencia”, esa forma sutil de censura. Es raro, porque la esperamos en determinados bienes culturales, pero no en otros. ¿Se puede advertir del contenido de cuentos como “Up in Michigan”, de “Indian Camp”, para avisarle de antemano al lector con lo que se va a encontrar, por las dudas? ¿Se puede juzgar ese contenido, o el contenido de cualquier obra del pasado, con los parámetros estéticos, morales de nuestro presente? Y de ahí, el salto es inevitable: ¿se puede juzgar la vida de quienes vivieron antes que nosotros a partir de nuestro modo de ver el mundo? Ese tipo de preguntas aparecen una y otra vez en la última mini-serie documental de Ken Burns y Lynn Novick, Hemingway, transmitida por la señal PBS en abril pasado y dirigida, justamente, a tratar estos asuntos en torno a lo que el propio documental considera el escritor norteamericano más importante después de Mark Twain.

Dividida en tres partes que dan un total de seis horas, Hemingway explora la vida del escritor poniendo un acento distinto en cada capítulo, los cuales se concentran, cada uno, en un aspecto de su vida y obra. Pero, como corresponde a un trabajo de este tipo, resaltando más lo primero. El propio Ken Burns, dueño de una extraña sensatez, en una entrevista en Late Show with Stephen Colbert, señala que, para una serie de televisión, lo literario ocupa un segundo plano. Para prestarle atención a eso, hay que ir a los libros. La televisión, mal o bien, se ocupa de otras cosas. Por eso, lo que domina el primer capítulo, “A Writer (1899-1929)”, es una visita a la infancia del autor, quien creció en Oak Park, Illinois, y quien también supo desarrollar su gusto por la naturaleza en las visitas veraniegas que la familia Hemingway (compuesta por el padre Clarence, la madre Grace y otros cinco hermanos) realizaba a Michigan. En esa infancia, la serie destaca la influencia de la madre sobre algunos aspectos del carácter del pequeño Ernest, a quien solía vestir alternativamente como niña o niño a él y a su hermana Marcelline, presentándolos a ambos en sociedad con un mismo corte de pelo, como si fueran gemelos (tenían un año de diferencia). Grace, una cantante de ópera frustrada, se pasó toda su vida recordándole a sus hijos todos los esfuerzos que tuvo que realizar por el bienestar de ellos. Su padre, por otro lado, era un doctor que, si bien presentaba una fachada de armonía y serenidad, resultó víctima de una poderosa depresión que lo llevó al suicidio. Ernest crecería odiando a su madre, culpándola por la muerte del padre, así como Grace Hemingway crecería considerando que su hijo era una oveja descarriada entregada a los vicios, como el alcohol, y poco digno de las renuncias que tuvo que llevar adelante.

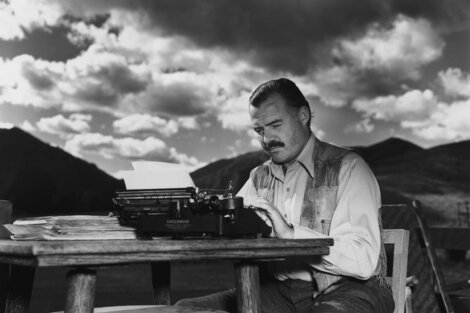

Ernest empieza pronto el camino de la escritura: entra como periodista en el Kansas City Star, en donde utiliza el manual de estilo de la publicación como regla de escritura para el resto de su vida: “Frases cortas. Primeros párrafos cortos. Lenguaje vigoroso. Afirmativo, no negativo”. Al poco tiempo, se enlista en la Cruz Roja para socorrer a los soldados en la Primera Guerra Mundial. Ese fue su primer, gran encuentro con la guerra, uno de los temas determinantes de su producción. Resultaría herido, y de su tiempo convaleciente en el hospital, se llevaría también su primer, gran amor: la enfermera Agnes von Kurowsky. Regresaría a Illinois luego con la idea de que Agnes lo acompañe para casarse con ella. Cosa que nunca sucedió. También, allí, tendría su primer, fundamental, desencuentro.

Pronto, empieza a convertirse en el escritor que protagoniza las páginas de A Moveable Feast (París era una fiesta): invitado por Sherwood Anderson, Hemingway se enamora de la capital artística de la década del 20. Conoce a Gertrude Stein, la que muchos consideran su mentora y pieza clave para entender el desarrollo de la prosa vital y ascética de Ernest. También pasa sus días con Ezra Pound, James Joyce, Scott Fitzgerald, Picasso, etc. Junto con su primera esposa, Hadley Richardson, la serie recorre la lucha por publicar de un escritor que siente que tiene algo para decir, y que no oculta sus ambiciones, sino que las exhibe. Llega el éxito con la salida de sus novelas: primero, la recepción medida de The Sun Also Rises en 1926, y luego, el primer batacazo, A Farewell to Arms, de 1929. Hemingway tiene a su lado la crítica y las ventas, y ya está camino a cimentar el mito del Gran Escritor Americano.

LA LETRA DEL MÉDICO

Si la primera parte del documental muestra el ida y vuelta entre un pasado de tensiones y de cierta androginia “familiar” en la niñez, contrapuesto al vigor de un escritor dándose a conocer, la segunda parte despliega el mito que el propio escritor empieza a establecer en torno a su nombre. Ernest va construyendo esa idea de varón de bigotes firmes, con un cuerpo trabajado por la caza, la pesca y la lucha, que todas las mañanas se levanta antes del alba para escribir y encontrar la oración perfecta, y que luego, en la tarde, se reparte en actividades físicas que cierra con grandes ingestas de alcohol. Nace así Hemingway. A través de diversos escritores (algunos, elegidos caprichosamente), como Edna O’Brien, Tobias Wolff, Mario Vargas Llosa e inclusive una breve intervención de Leonardo Padura, sumado a la palabra de especialistas en literatura y hasta en psiquiatría, la segunda parte, “The Avatar (1929-1944)”, insiste en las contradicciones de alguien que defendía, ante todo, una ética de la verdad, de la preferencia por la crueldad descarnada antes que por la mentira, pero que, en rigor de verdad, terminó construyendo un mito de sí mismo hasta el punto de creérselo.

La vida había que vivirla y, de esa experiencia, se podía escribir. Es así que Hemingway pasa de un ámbito familiar organizado por su segunda esposa, Pauline Pfeiffer, en Key West, Florida (lugar mantenido por la fortuna de esa familia), con sus tres hijos –el primero, Jack, del primer matrimonio, y dos más del segundo, Patrick y Gregory–; a la vida de aventuras en su barco y, luego, en la Guerra Civil Española, lugar a donde viaja convencido de que había que detener el avance del fascismo, sea como sea. ¿Cómo puede vivir alguien que se ha puesto como precepto una existencia “interesante”, llena de aventuras, con la calma que requiere el armar un hogar? Mal, claro. Pero, para estar a la altura del mito, había que hacer ciertos sacrificios, y eso era pasar largas temporadas lejos, yendo hacia donde estaba el peligro, cosa que sólo se podía hacer con alguien que haya suspendido su vida para que Hemingway salga a dar vueltas por el mundo. Esa era Pauline, de quien se divorciaría para casarse con Martha Gellhorn, otra corresponsal de guerra diez años menor que él y fanática de su escritura.

Hemingway no dejaba a una pareja si no tenía asegurada la siguiente, subraya la voz narradora de Peter Coyote. Jeff Daniels, quien presta su voz para encarnar a “Papa” Hemingway (como le gustaba ser llamado), lee las cartas a Pauline y Martha y muestra cómo el temperamento de un “Man’s Man” implicaba, inevitablemente, una tendencia a la violencia doméstica, pasando del abuso verbal a los golpes. Pero Gellhorn no era Pauline: ella nunca quiso renunciar a su carrera como escritora, y decide abandonar a “Papa”, no sin antes obligarlo a que deje de ser un borracho cobarde y vaya al frente europeo en el nuevo conflicto que él mismo había advertido como peligro tangible en las contiendas bélicas españolas: la Segunda Guerra Mundial.

El tramo final de la vida de Hemingway queda perfectamente expuesto en el nombre del último capítulo: “The Blank Page (1944-1961)”. El escritor pasa de participar activamente en la Segunda Guerra, a la cual fue como reportero, cosa que no le impidió tomar las armas y matar a fascistas en el camino, a regresar al hogar con una cuarta esposa (Mary Welsh) y a encontrarse con los horrores de la rutina. Esta vez, sin nada para escribir. Ubicado en su casa en Cuba, lugar que amaba por recordarle a España y por su exuberante naturaleza (y los daiquiris de La Floridita), el último capítulo del documental de Burns y Novick cosecha lo que había sembrado en el primero: locura, androginia y travestismo. Lo hace mencionando las prácticas sexuales que le gustaban a “Papa”, consistentes en cambiar de roles en el dormitorio, pasando a ser llamado con nombres femeninos y obligando a sus esposas a tener siempre el pelo corto. Pero, también, enfrentándose a los ataques de esquizofrenia de Patrick (“curados” vía terapia de electroshocks) y a la vida de Drag Queen asumida por el menor, Gregory, ahora Gloria, quien de joven cayó varias veces preso tras ser acusado por indecencia (y que terminaría sus días tristemente en prisión, en 2001, encerrado injustamente por estos mismos “crímenes”). En una carta de Gloria a su padre luego de que Hemingway la acusara de haber matado a su madre de disgusto por su comportamiento, no sólo lo insulta, sino que lo llama por un nombre por demás particular que rubrica la lectura que se fue construyendo: “Ernestine”.

CANON POLÍTICAMENTE CORRECTO

Las repercusiones del documental ponen en perspectiva el complejo lugar que ocupa el último Great American Writer en el país que se movió hasta hace no mucho con el lema de Make America Great Again!, por ejemplo. La nota aparecida el pasado 5 de abril en el New Yorker firmada por Hilton Als se pregunta hasta qué punto era necesario hacer un documental en la señal pública de televisión, PBS, sobre Hemingway, cuando podría haberse hecho uno de Faulkner, escritor que supo entrever el núcleo supremacista blanco en el corazón de Estados Unidos. Como si eso, en algún punto, hubiese dejado más tranquilo al público políticamente correcto que se esconde en la acolchada integración de los demócratas. ¿Qué incidencia puede tener eso realmente en un sistema que sigue violentando a la comunidad afro-descendiente? Ninguno. Además, el tipo de crítica literaria que aparece representado en estos espacios piensa, de manera burda, inmediata, la relación entre la literatura y la sociedad. El propio Als se mofa al final de su nota de Hemingway por copiar mal, según él, el estilo de Gertrude Stein, cuya sexualidad menciona antes que su quehacer literario.

Gran parte de los especialistas en literatura presentes en la obra de Burns y Novick interpretan lo que escribió Hemingway a partir de su vida o, incluso, llegan a hablar del peso del alcoholismo en su obra como si fueran doctores, medicalizando cuentos y novelas. La respuesta de la intelectualidad norteamericana frente a su escritor definitivo, repleto de contradicciones, es evidente: quiere “lavar sus culpas”, condenando los aspectos turbios del artista, como si hubiese un intento retroactivo por perdonarse, a ellos mismos, por el sistema que alguna vez lo canonizó como el “macho” que aún representa en el imaginario mundial. Hemingway no es sólo un documental sobre la obra del escritor, sobre su vida, sino que muestra un modo preponderante en Estados Unidos (y, por extensión, en varios espacios del resto del continente) por tapar el pasado con un rostro amable en el presente. Burns y Novick “psicoanalizan” la escritura de Hemingway como un modo de entender al hombre, para presentarlo, sutilmente, como un antecedente del varón deconstruido. Misión imposible con él:

Ernest Hemingway sufre, en el último tramo de su vida, varios golpes afortunados (¡sobrevivió a dos accidentes aéreos en África!) que le dejaron secuelas mentales, como fuertes dolores de cabeza, visión borrosa o pérdida de la audición, y algo que en él era fundamental: la memoria. Con cambios de humor cada vez más notables y un comportamiento errático, sumado a un consumo de alcohol que crecía, sus últimos años fueron miserables. Acompañado por su última esposa, la que más sufrió el vínculo, se suicidó tal como lo hizo su padre, hacía ya tanto tiempo. Con un escopetazo, terminó así la vida de un ganador del Nobel, de alguien que, como aparece mencionado en el documental, cambió los muebles de la habitación de la literatura norteamericana. Y luego, mal o bien, todos los que vinieron después en ese mundo literario tuvieron, tienen que vivir en la habitación que él mismo diseñó. O escaparse de ella para siempre.