El joven Chéjov se da un baño, por fin sus cinco hermanos y sus padres dejaron de chillar por la casa y podrá escribir. Mañana prometió enviar otro cuento corto al periódico, lo necesita para pagar las deudas. Ya es médico, pero atiende gratis a la mayoría de sus pacientes campesinos y apenas le alcanza para mantener a toda la familia. De repente, ahí entre el vapor del baño, se le ocurre la historia. Un cazador y su mujer se reencuentran en medio del bosque después de 12 años sin verse. No será una historia de amor, nunca lo es. “En caso de que un decreto me obligara a vivir contigo, prendería fuego la casa o me mataría”, dirá él sin soltar el rifle.

Después de leer “El cazador” (así se llamó finalmente el relato publicado en La Gaceta de San Petersburgo) el reconocido escritor Dmitri Grigoróvich, le escribe una carta a Chéjov fechada el 25 de marzo de 1886: “Mi muy estimado Anton, quedé impresionado por las frases de una originalidad muy particular y, sobre todo, por una notable exactitud, por la veracidad de la descripción de los personajes y de la naturaleza. Su talento lo ubica en la primera fila entre los escritores de la nueva generación”. Chéjov no puede creerlo porque además, no se conocían; y le responde una semana después. “Su carta me impactó como un rayo. Casi me echo a llorar, me conmovió, y ahora sé que ha dejado una marca profunda en mi alma”.

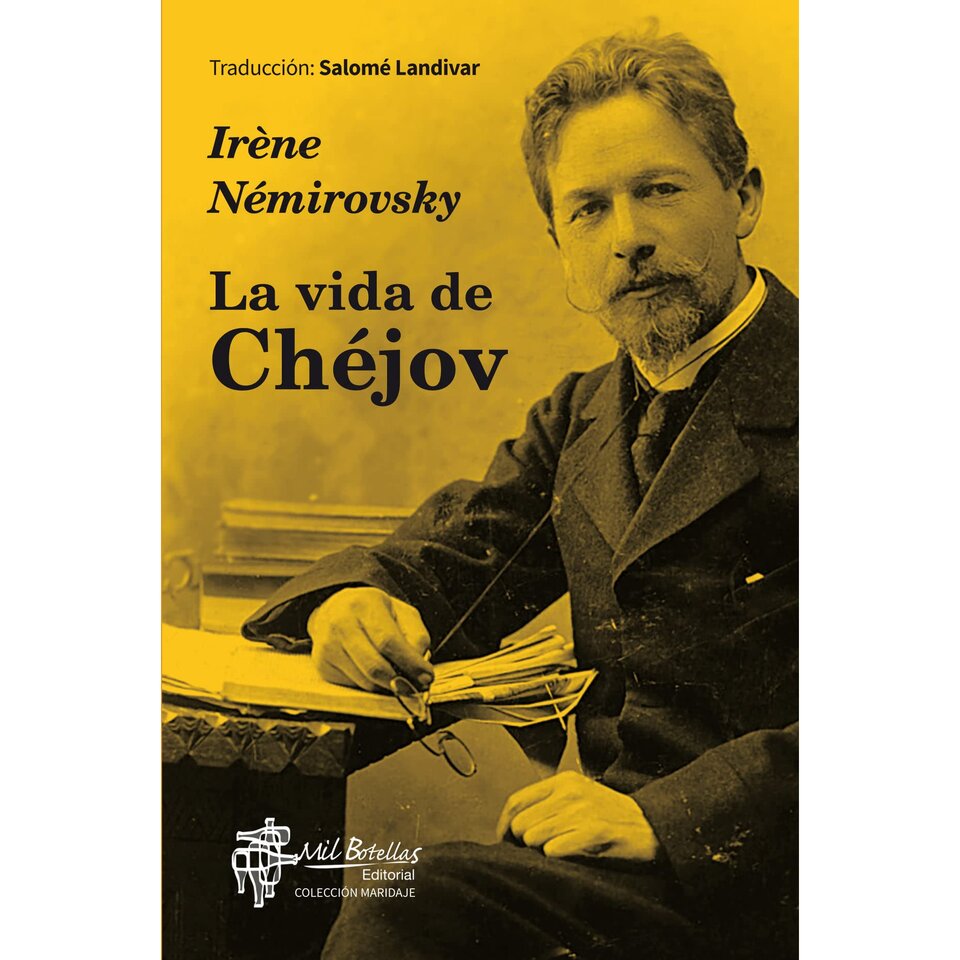

Este intercambio epistolar ocupa uno de los capítulos centrales del libro que nos convoca, La vida de Chéjov, la biografía de Irène Némirovsky que acaba de editar Mil Botellas con traducción de Salomé Landívar. Esta decisión de transcribir estas cartas es uno de los tantos ejemplos que se podrían enumerar aquí para dar cuenta de la sorprendente, sensible y genial lectura que hace la escritora de la vida de quien consideraba su maestro. Nacida en Kiev en 1903, Nemirovsky vivió en Francia hasta morir de tifus a los 34 años en el campo de exterminio nazi de Auschwitz. Sus hijas, Denise y Élisabeth Epstein vivieron escondidas durante la guerra, acarreando la valija con los manuscritos inéditos confiados por su madre, entre ellos el de Suite francesa que fue publicado de manera póstuma, al igual que La vida de Chéjov en 1946.

Biografías de Chéjov hay variadas. Incluso habría que citar aquí la de la escritora italiana Natalia Ginzburg editada por Acantilado en 2006 y que guarda con la de Némirovsky algún enlace en el tono y en el tratamiento de anécdotas pequeñas pero rebosantes de sentido. Sin embargo, Némirovsky logra una intimidad y un acercamiento a la mente y a los sentimientos de Chéjov que resulta conmovedor. Nos lleva de la mano por su vida como una observadora sensible y conocedora de la profundidad del alma de un hombre que no se dejaba abordar fácilmente, ni siquiera por sus seres más cercanos. “¿Le costaba amar porque era demasiado inteligente y lúcido?” se pregunta la autora. Chéjov se casó tres años antes de morir con la actriz de sus obras de teatro, Olga Knipper, una mujer de mente abierta que cumplía con aquel requisito que alguna vez el escritor le confiara a un amigo: “Quiero casarme pero dadme una esposa que, como la luna, no esté siempre en mi horizonte. Ella en Moscú y yo en el campo”.

El mencionado intercambio epistolar con Grigoróvich, no solo divide la biografía de Némirovsky a la mitad, sino también produce un quiebre en la propia vida de Chéjov. Aquello que había empezado como un juego – escribir relatos “breves y cómicos” como le pedían los editores – se había vuelto paradójicamente, mucho más que una fuente de ingresos. “Nunca puedo olvidar que debo escribir, y tengo muchas ganas de mandar el cólera a pasear y de ponerme a escribir…Mi soledad es total”, le escribe a su editor. En esa carta, Grigoróvich le pide, casi le exige, que se tome la literatura como un oficio, haciéndose responsable de su talento. “Que sea serio, que escribiera relatos largos y trascendentales, que cada línea fuera una lección”.

Aquel quiebre que la mayoría de los críticos han interpretado como un cambio -incluso hablando de un primer y seguro período en su literatura-, para Némirovsky se trata de algo diferente: a partir de la carta de Grigoróvich, Chéjov logra conocerse realmente y asumir ese talento que ya tenía. Porque aunque escribiera por diversión y para pagar sus deudas, lo hacía ya bajo las mismas premisas que lo convertirían más tarde en un escritor único: economía de recursos; aparente frialdad y desapego en las descripciones; capacidad de encerrar mucha experiencia humana en pocas páginas; historias donde no hay condena ni alabanzas, solo un desencanto calmo.

Ahora bien, escribir así en la rusa zarista para un lector burgués que buscaba distraerse de la desalentadora condición humana, es como imaginar hoy un extraterrestre descendiendo sobre el obelisco. Némirovsky rememora el estreno en teatro de La Gaviota, cómo al final, el público silbaba desde la platea mientras Chéjov se escurría de la sala, triste, por no ser comprendido. Sus desolados personajes sumidos en esa vida sin remedio, estaban ahí para demostrar cómo la libertad era un bien propio que las personas tenían apolillado al fondo de un cajón. ¡Despierten! parecían gritar, aunque el silencio fuera uno de los protagonistas de la obra y sus diálogos de lo más anodinos.

Chéjov muere en Badenweiler, un pueblo de Alemania, en la habitación del hotel donde habían ido con Olga aquel verano de 1904 con la esperanza de tratar su tuberculosis. El ataúd fue repatriado en un vagón de tren cargado de ostras. En el muelle una multitud se agolpó para recibirlo, como un héroe o un amigo.

Estos intensos cuarenta y cuatro años de Anton Chéjov bajo la pluma de Némirovsky se leen como una atrapante novela. Algunos capítulos incluso son preciosos manuales de literatura. Pero sin duda, su mayor aporte es comprender íntimamente al hombre que cambió -sin proponérselo nunca- el modo de hacer literatura. Y de tratar a los lectores sin condescendencia, animándolos a mirar la vida de frente, sin parpadear.