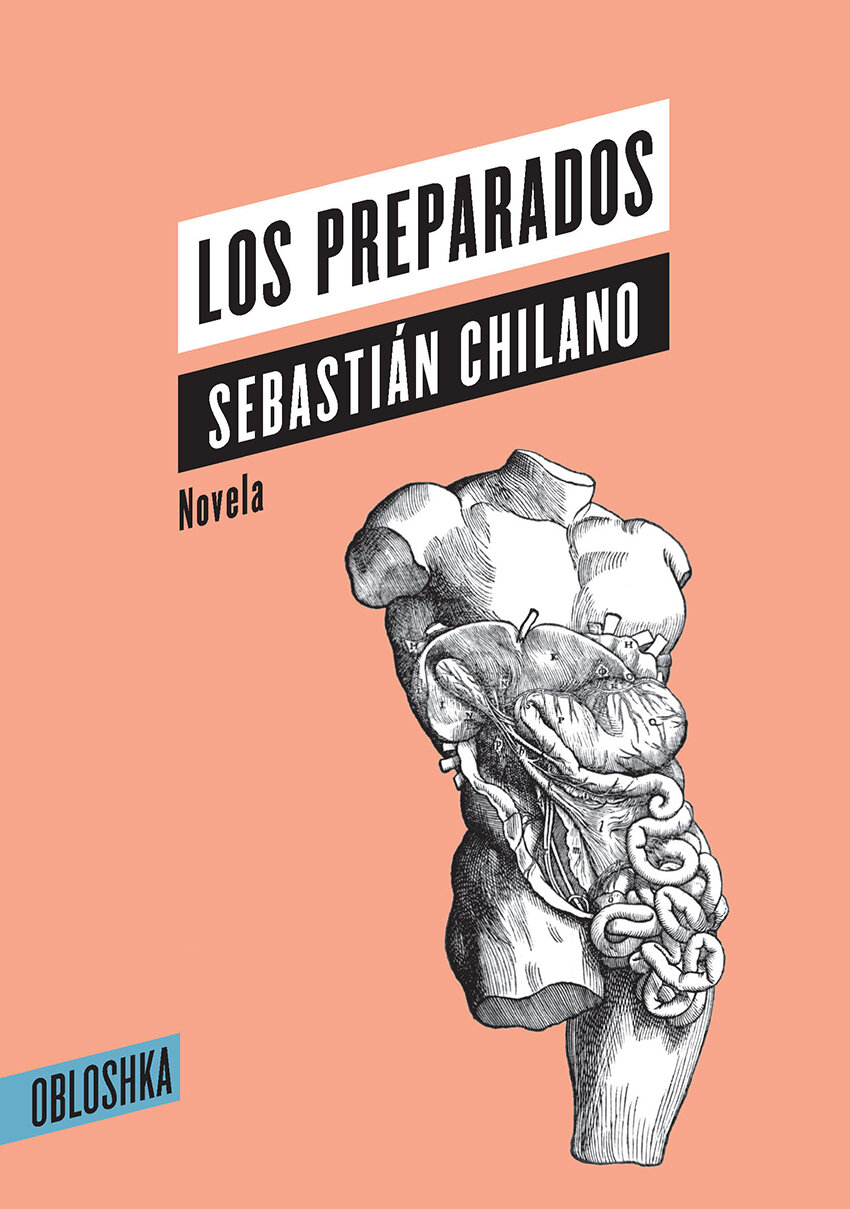

Los preparados es un libro que enfoca en la muerte desde distintos frentes y por tramos su lectura, en esta época de pandemia perseverante, se vuelve particularmente áspera, opresiva, difícil de absorber. Aunque esté presentado ya desde la portada como novela, aunque se asista de arranque a un puñado de historias fragmentadas de circunstancias profesionales y familiares entreveradas con sensibilidad y fluidez, enseguida una constancia en el sesgo reflexivo hacen pensar también en el ensayo autobiográfico. Es que el narrador se llama Sebastián Chilano, además de escritor es médico clínico, y el escenario que predomina es Mar del Plata, referencias a disposición de quien relojee la solapa de esta ficción publicada por Obloshka. En tanto personaje a primera vista podría pensarse que talla más el médico que el escritor, pero a fin de cuentas, ¿quién escribió este libro? Que también es un libro sobre el padre: pronto sabe el lector que está muerto, que ha sido fumador, que trabajó en oficios varios hasta que se puso una zapatería en el puerto, que una tragedia le marcó la vida. El padre es un nervio principal de la novela, se lo siente con mayor o menor intensidad en un camino que salta hacia atrás y adelante en el tiempo, se lo explicita casi al final. Ahí está, tosiendo en el desayuno, o inclinado sobre una máquina que estira los zapatos o tiñendo los que el sol destiñó en la vidriera, o expectante con los estudios de su hijo, o enfurecido con un tío jodido al que acusa de mentiroso. “Pensé en decirle que todos mentimos –escribe Chilano-. Yo también. Escribir es mentir y curar también, entonces no hay nada más mentiroso que un médico escritor”.

Detalles, zumbidos en las cuadrículas de representación, incorporados a la partitura de lo que se cuenta. El libro está organizado en doce capítulos titulados, con variada cantidad (entre I y XII) de subcapítulos numerados, a la vez de variada extensión, con tramos de historias que aparecen y reaparecen aquí y allá, en lo que configura una sofisticada estructura de resonancias y complementaciones. Arranca por “Anatomía humana” y la experiencia inaugural, en tiempos de estudiante, del encuentro con los cuerpos de muertos conservados en formaldehído, las heladeras que se abren en una sala muy grande la facultad, el olor, los barbijos y los guantes de látex, las mesadas de cerámica. “Lo que se exhibían eran piezas, fragmentos, partes –escribe Chilano-. Tampoco los llamábamos cadáveres. Ni siquiera muertos. El nombre técnico era ‘preparados’. Todavía se les llama así. Y quizás siempre se lo haga, aun cuando dejen de proceder de vagabundos sin familia y surjan de alguna impresora 3D. Lo que veíamos y estudiábamos eran las partes disecadas de un cuerpo verdadero: un brazo, una cabeza sin calota, un tórax, un feto”. El primer preparado que vio fue una cintura de mujer, una sección entre debajo del ombligo y encima de las rodillas, y la impresión lo condujo a una certeza: ejercería la profesión lejos de los quirófanos. “Creo que en esa clase se terminó una forma de vida para mí, al menos una vida por fuera de la medicina –anota-. Supe que, aunque nunca me recibiera de médico, algo terminaba. La proximidad con la muerte y el trato cotidiano con los cadáveres me llevaron a otro lugar. A otro mundo. Esa cintura, que había pertenecido a alguien, que había acompañado a un cuerpo, a sus sufrimientos –acaso a un parto- y sus goces, marcaba un antes y un después. Y la mutación sucedía en el acto de mirar y tratar de entender”.

Formas de conservación de los muertos: Human Bodies, aquella muestra itinerante de cuerpos y órganos, un éxito comercial devenido de la técnica de plastinación creada por Gunther von Hagens, que en algún momento se entusiasmó por vender rodajas humanas por internet; los tres pibitos incas que aparecieron momificados en un santuario del volcán Llullaillaco, a 6.700 metros de altura y luego de cinco siglos y qué onda ética con la profanación y la exhibición en un museo, el uso comercial de lo que fue un rito sagrado; el robo de las manos de Perón, la faena de Pedro Ara para embalsamar a Eva, el posterior secuestro de su cuerpo. También lo que se sostiene en el recuerdo y lo que se narra cargan sus improntas de conservación: el padre preguntándole si quiere despedirse de la abuela muerta en el cajón cuando él era un pibito de nueve, unos tíos tirando a detestables que también la palmaron, el abuelo peronista que se suicidó pegándose dos tiros. Elementos que Chilano entrelaza y pone en diálogo con otros: el antiperonismo visceral del padre y los tironeos con el abuelo; historias de cuando era chico, los peces muertos de su pecera y el intento que sus padres hicieron para reemplazarlos sin que él se diera cuenta, con la aparición de una ballena en la costa y su madre, ya viuda, pidiéndole ir a ver cómo intentaban rescatarla. Y eso con los cuentos de habitantes del mar que Chilano leyó a su propio hijo, el pez rape a la cabeza: “El pez rape sobrevive camuflado en el fondo del mar, apenas puede nadar y se refugia en las profundidades. Se lo considera el animal más antiguo del mundo, vive en la oscuridad del fondo de los océanos y posee un cuerno luminoso para atraer a sus presas”.

Hay un par de capítulos que pivotean en torno al suicidio, el del abuelo y las consultas a un colega/amigo estudioso del tema, su relación con la anomalía o la naturaleza, las pautas para que la prensa aluda al tema en tren de evitar el “efecto contagio”, el de Kurt Cobain y su carta final. En un capítulo sopesa a Cobain con Billy Corgan, frontman de Smashing Pumpkins, influencias fuertotas de los ’90, y les trabaja sus -unos- posibles signos: inmolarse o seguir, seguir más allá del dolor o del riesgo o del ridículo, salir a que te rompan la cara que te maten que te pisen, Corgan “en su ceguera de boxeador que trastabilla hacia la lona pero no cae, mantiene viva una esperanza: no la de volver, no la de repetir los sonidos, sino la esperanza de evolucionar hacia otra cosa”. En otro, “El casino sigue ahí”, cuenta las peripecias de la temporada que trabajó en auxilio de apostadores en los bordes del soponcio, del acv, del patatús: algunos episodios delirados tienen su humor. Y contrastan con algunas experiencias dramáticas de guardia. “Esta noche fue violenta –escribe-. Ni el paciente quería irse de este mundo ni nosotros queríamos dejarlo ir. Pero algo –o alguien- se interpuso y desestimó las buenas intenciones de ambas partes. Los protocolos se cumplieron, se siguieron los pasos de reanimación, los fármacos fueron administrados en sus dosis justas, cada uno cumplió su rol, todo fue hecho según la letra escrita, pero una vez más la medicina –y los que la practican- demostraron que nunca habrá una ciencia exacta ahí donde están la vida y la muerte”.

Luego, una cama vacía, y silencio. El silencio es otro de los nervios que traman el libro de Chilano, en tensión con las palabras. Un silencio engañoso: siguen hablando, los muertos. “Heidegger escribió que ya al momento mismo de nacer hemos vivido lo suficiente como para morir –anota-. Pero ¿qué es vivir? ¿Qué es morir? La vida y la muerte son temas indescifrables. Hay tantas preguntas. Mías. De pacientes que murieron. De sus familiares. Quisiera, cuando tenga a mi muerte enfrente, llamarla por su nombre: Cazadora, y tener el valor de preguntarle cuál es su presa tan anhelada que ni cien mil años ni toda la humanidad pudieron ahogar su sed. Alguien podría interrumpirme y decir que lo mismo se aplica para la vida: ¿cuál es la imagen tan perfecta que la vida busca crear que todavía seguimos naciendo, todos nosotros, imperfectos?”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/angel-berlanga.png?itok=QPUvgANm)