Por estos sures perdidos la historia comenzó hace cuarenta años largos, cuándo no, con Minotauro. De revista de ciencia ficción a una editorial refinada, de las que teníamos en esa época, con excelentes traducciones y con un ojo clínico en la mezcla de Bradbury con Ballard, de Stapledon con Bester. Minotauro se movía, como atendiendo a Marechal, entre lo sublime y lo ridículo y con una riqueza seminal, sembrando descubrimientos. Entre otras gauchadas que nos hizo fue publicar Las sirenas de Titán, el estupendo disparate de un tal Kurt Vonnegut.

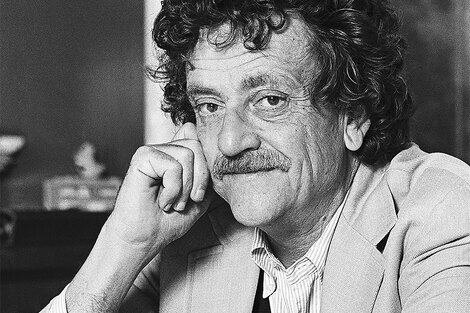

Pensar en este alemán de Indiana alto y tímido, formal y algo aristocrático, como un escritor de ciencia ficción es como reducir a Borges al lugar de folklorista de cuchilleros y taitas. Vonnegut, que tenía que ser arquitecto y terminó de gerente de una empresa careta en el desolado norte del Estado de Nueva York, descubrió que meter extraterrestres, naves y distorsiones físico-temporales era divertido y permitía ironías que, más en serio, no le salían tan bien. Lo sabía en carne propia, por sus primeros libros densones como Madre noche o Matadero Cinco, de la época en que quería ser serio y ser tomado en serio. Después se le pasó y nos regaló sus infundíbulos cronosinclásticos, y figuras como el enorme Kilgore Trout, un supuesto escritor de ciencia ficción absurda tan pobre, tan loser, tan desconectado que sólo publica en revistas porno, entre las fotos que le interesan a alguien.

Por supuesto, era un truco, lo que explica la devoción de todos y cada uno de los norteamericanos que pasaron por una universidad por las obras de Vonnegut. Además de tomar demasiada cerveza, además de descubrir a Chomsky y Bob Dylan, una manera de hacer contacto y sentirse parte de la tradición del progresismo local es leer y admirar por lo menos Desayuno de Campeones. Así se descubre, a la edad necesaria, la desolación del país propio, el efecto de la desconexión y el silencio entre vecinos, la aridez del dólar y la fealdad de la vida normal.

Vonnegut tuvo una infancia serena en una familia de arquitectos próspera y cultísima en Indianápolis, pero muy chiquito se encontró con que tenía que hacer algo dificilísimo, olvidarse que era de ascendencia alemana. Literalmente, este Kurt tuvo que disimular que hablaba la lengua y tenía alguna idea de quién era Wagner. Su familia, y todas las de ese palo, se tuvieron que aculturar de prepo ante la ola de xenofobia que disparó la primera guerra mundial.

Con este temprano carnaval del absurdo, el joven Kurt terminó en la infantería para la segunda guerra. Hasta sus instructores se asombraban de que no supiera alemán, además de su falta de vocación militar, pero el soldadito Vonnegut terminó en combate en Europa y prisionero de la Wehrmacht. Los alemanes lo depositaron con varios miles de compatriotas en una ciudad “segura”, Dresde, justo a tiempo para el inmenso bombardeo anglonorteamericano que simplemente desintegró la ciudad. Con todo el horror que es Hiroshima, la bomba atómica no llegó a hacerle a la ciudad japonesa lo que tres días de bombardeo convencional le hicieron a la alemana. Vonnegut se salvó porque estaba encerrado en una amplia y moderna estructura de hormigón armado, el Matadero número cinco de la municipalidad. Los días siguientes los pasó desenterrando de los escombros un número aparentemente infinito de cadáveres.

Con lo que la vuelta a casa y al mandato de sentar cabeza, olvidarse de todo y ganar plata le resultó difícil a Vonnegut. A escondidas de su trabajo gerencial, comenzó a escribir libros extraños y cuestionadores, libros claramente de izquierda y muy adelante de su tiempo. Este Dios lo bendiga, señor Rosewater que ahora publica La Bestia Equilátera –editorial que viene editando a Vonnegut desde hace años a paso seguro– en excelente traducción de Carlos Gardini, es de 1965 pero parece escrito justo ahora, para darle con un buen palo a ese personaje inesperado que se llama Donald Trump.

La novela es una reflexión sobre el daño que te hace tener dinero y sobre todo preocuparte por el dinero. Eliot Rosewater es un veterano de guerra que en 1947 es nombrado presidente de la fundación familiar, una estructura dedicada a evadir impuestos y a donar a buenas causas. Eliot recibe el poder porque la fundación es como una monarquía, con el hijo varón primogénito al frente y todos los demás como empleados. Y a nadie le importa que sea un alcohólico homérico, espectacular, desbordado, porque bebe como un heredero bien educado, sin que se note.

El alcohol es que el que rompe el equilibrio aburrido de la vida de Eliot, que arranca un peregrinaje después de leer un libro de Kilgore Trout, el ficticio autor de Venus en su concha. En lugar de combatir el cáncer, comprar un Goya para un museo, pagar becas y ayudar a combatir la violencia policial, la fundación comienza de pronto a regalarle cheques a escritores “que escriben como la mona”, a borrachos de pueblo y a putas retiradas pero amables. Eliot está funcionalmente loco y su familia busca cómo curarlo antes de que lo declaren loco legalmente y pierda todo.

Lo que sigue es un carnaval que deja en claro que a Eliot no lo quieren cuerdo sino careta, bien comportadito, como corresponde a su clase. Y también el cinismo bruto de los que buscan, hacen, respiran dinero. Hay más de un personaje que podría ser Trump o un trumpista o un miembro de su gobierno. Y hay más de un cholulo que cree que esa gente tiene algo que decir, que son alguien. Y hay una ácida parábola sobre los que quieren hacer el bien y nada más que el bien, como un Jesús del Medio Oeste: terminan tratados como idiotas.

El efecto final es el de siempre, que Vonnegut no viene a traer recetas ni soluciones, que no sabe cómo se arreglan los problemas sino cómo se señalan. Que un escritor nos haya podido señalar estos absurdos, que nos aleje tanto de lo convencional –al final, hablamos de un autor que pasa un libro entero parando la acción para explicar, como si fuéramos marcianos, qué es un dólar o para qué sirve peinarse– es un verdadero tesoro. Dios lo bendiga, señor Vonnegut.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/sergio-kiernan.png?itok=NcRptsXz)