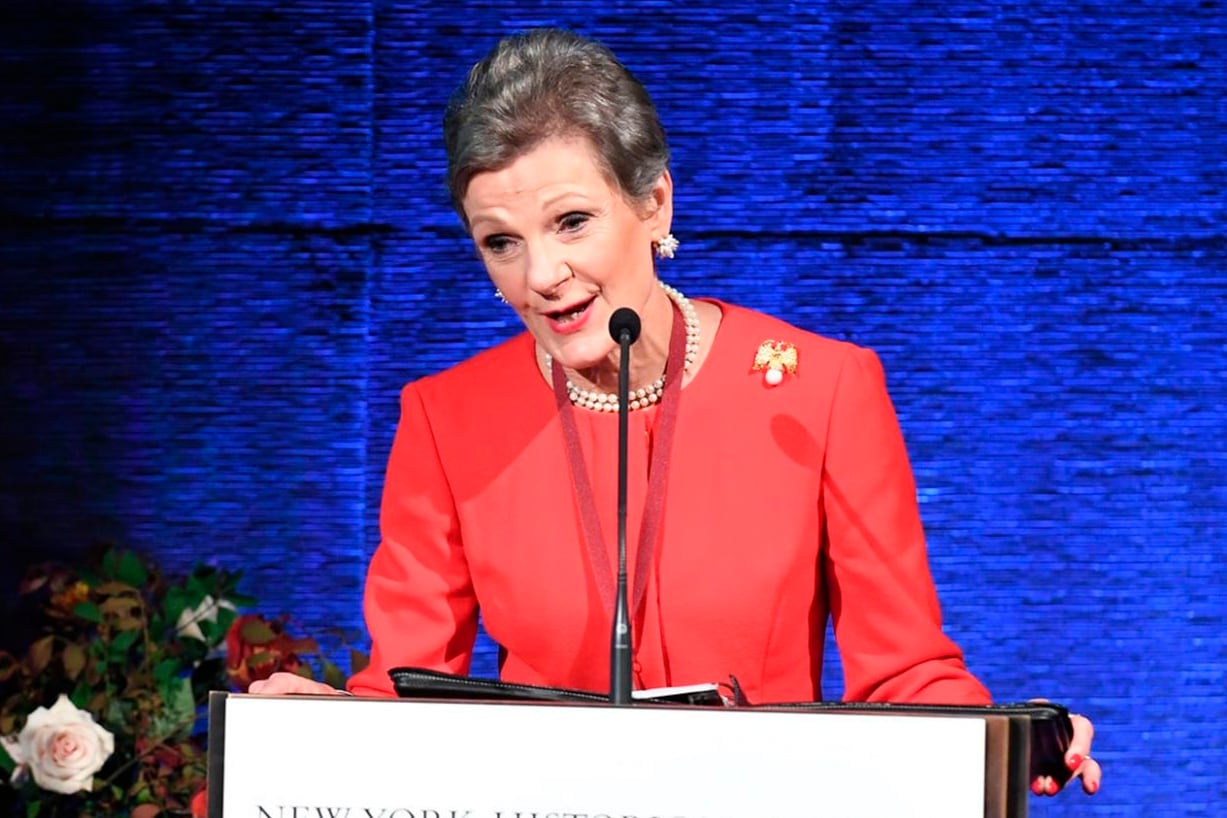

Liliana Colanzi

La mancha voraz

El libro de cuentos de la boliviana Liliana Colanzi Nuestro mundo muerto mezcla mundos fantásticos y consumos culturales contemporáneos con ciertas tradiciones de la literatura latinoamericana del boom. Influencias de la ciencia ficción, de Sara Gallardo y de José Donoso: desde viajes a Marte hasta referencias al imaginario mágico campesino en una escritura tensa y refinada.