Hay un buen cuento de Borges que lleva por título “El inmortal”. Se trata, precisamente, de alguien que no puede morir, y ésta es su tragedia. “Con Homero nos despedimos a las puertas de Tanger. Creo que no nos dijimos adiós”. Entre los inmortales las despedidas son más que inusuales, imposibles. Todo instante, todo momento se repetirá en otro instante, otro momento. La inmortalidad vuelve insustancial la memoria. ¿Para qué recordar si seguramente volveré a vivir lo que dejé atrás? Corrijo la palabra “atrás”. No hay atrás, no hay delante, no hay temporalidad. El inmortal vive en un tiempo lineal. Las dimensiones del pasado dejaron de tener sentido. Y el futuro carece de dramaticidad. La palabra “adiós” no existe. Homero y el protagonista del cuento de Borges tienen una certeza inapelable: en algún momento se encontrarán de nuevo. Tienen la eternidad para que esto ocurra. De aquí que Borges escriba su texto más hondo: “La muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres”. Somos preciosos porque cada instante es único. No se repetirá. Somos patéticos porque nuestra finitud arrasa con nuestros deseos de perpetuidad. Nadie es inmortal. Nacemos para morir. Y no estamos preparados para sobrellevar la pérdida, la ausencia.

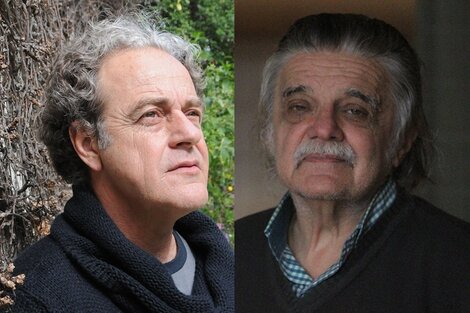

Siempre es doloroso perder a alguien. Siempre es intolerable que un día no vamos a estar, que todo va a seguir sin nosotros. Como dice el tango de Gardel y Lepera: “Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando”. Es un dolor lacerante –para el que se queda, para el que sigue vivo y no muere- la pérdida del que se va. ¿Cómo todo sigue igual si el ser amado se ha ido? La muerte del otro nos deja siempre solos. Todo lo demás sigue su rumbo, el sol sale, la luna también, puede llover, puede hacer calor o frío, nada cambia. La gente llena las calles. Hace lo que todos los días: camina con prisa, mira su celular, habla, gesticula, ríe o la sombra de la tristeza se le dibuja en la cara. La tecnología comunicacional es un arma contra la muerte. Porque es un arma para no pensar. Sin embargo, cada pérdida nos abruma porque en la muerte del otro descubrimos o ratificamos nuestro propio fin. Somos radical, inapelablemente finitos. ¿Nunca más voy a ver a Horacio? ¿Nunca más voy a presentar un libro suyo? ¿Y a Juan, que vino a casa no hace mucho y me alentó para que saliera de un vacío existencial del que salí y se lo pude decir? Porque le pude decir, sí, que ya estaba bien y que él algo o bastante había hecho para que tal cosa ocurriera. Ahora no está. No le puedo decir nada. Se fue pronto, se fue joven, todavía estaba por darnos mucho de él. Como Horacio, que ya no desplegará la magia de su intelecto, de su erudición cercana a la sabiduría.

Hicimos, con Horacio, un libro. Se llamó “Historia y pasión”. Ahí tratamos el tema de la finitud. Partimos, claro, de Heidegger. Para este gran pensador antisemita y admirador de la “grandeza del nacional socialismo” el Dasein, el ser-ahí, está arrojado en el mundo, esta condición de ser-en-el-mundo conlleva la certeza de ser-para-la-muerte. Mientras vivimos lo hacemos en el modo del “aún no”. Aún no hemos muerto. Pero sabemos que la finitud es nuestro destino. Que en cualquier momento (porque la muerte me es siempre inminente) puedo estar muerto. Pero ni esto. Porque nadie está muerto. Morir es no-estar. Dejar de ser.

¿Acaso Horacio y Juan están? No están ni estarán jamás. Siempre tendremos el alivio de leer sus obras, de recordarlos con el amor y la culpa de haberlos sobrevivido. Se le atribuye a Charlie Chaplin una frase-consuelo: “Sólo hay algo tan inevitable como la muerte: la vida”. Otros dicen: “Hay que vivir de tal modo que nuestra muerte sea una injusticia”.

La muerte es siempre una injusticia. Nadie debería morir. Porque todos son irremplazables. No habrá más contratapas de Forn ni libros de Horacio. Dios es también un consuelo ante la muerte. Algunos tienen la suerte de tener fe. Esperan un Paraíso, una nueva vida, un Reino de los Cielos. No sé si Dios existe o no, no lo sé ni puedo saberlo. Pero mi sospecha sobre su desinterés por el destino humano crece con los años.

Como sea, sé que ni yo ni muchos otros olvidaremos ni fácil ni pronto a Horacio y a Juan. Gershwin murió a los 38 años. Schubert a los 32, Mozart a los 36, Mendelssohn por ahí. Hace mucho que no están. Pero sí, están. Cada vez que escuchamos su música están. Mueren los creadores pero no sus creaciones. La condición humana debe ser heroica. El hombre es el único ser que no sólo muere, sino que sabe que muere. Sin embargo, sufrimos la muerte de los seres que hemos amado porque no nos resignamos a perderlos. Es una injusticia. La muerte, maldita sea.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Jos%C3%A9-Pablo-Feinmann.png?itok=VdYwHjI4)