Había una vez un siglo veinte. Un siglo desgarrado entre las guerras y las utopías, entre el mercantilismo y la espiritualización radical de la vida que algunas minorías profesaban. Había una vez dos amigos: el pintor Carlos Giambiagi y el escritor Atalaya (seudónimo de Alfredo Chiabra Acosta). El escritor hubiera querido pintar y el pintor, escribir. El pintor, uruguayo, era amigo de un célebre escritor de esa nacionalidad, Horacio Quiroga, quien lo convenció de seguirlo a la selva misionera. Y allí se estableció Giambiagi en la segunda década del siglo, hastiado de la vida insalubre en las ciudades de hace más de cien años, hipnotizado por la belleza del paisaje natural del monte. Desde allí mantuvo correspondencia con su amigo Atalaya, a medias recuperado de las secuelas de una enfermedad innombrable, errante entre sus odiosos parientes en su Perú natal y una Buenos Aires que parecía ofrecer campo fértil a sus proyectos editoriales y periodísticos, a pulmón desde el nombre: Bohemia, Campana de palo...

Admiraban ambos a Gandhi y Cézanne; a uno por su grandeza espiritual de incalculados efectos políticos, al otro por haber revolucionado el arte con sus humildes ejercicios de una inmensa honestidad estética. Todo lo demás, y todos los demás, eran dignos de escarnio. En la intimidad de la conversación epistolar, no se les ahorran "palos" a sus contemporáneos. Y sin embargo la trama de relaciones que desde la distancia dibujan es una cartografía precisa, que orbita en torno a figuras con cierto poder, como Elías Castelnuovo, o sigue las derivas de sus temperamentales compañeros del taller de Canning, como Antonio Sibellino y Luis Falcini.

Todo esto sucedió en una Argentina muy distinta a la actual, durante una década que se extiende entre los años siguientes al Centenario y apenas un poco después del golpe de Estado de Uriburu. Atalaya y Giambiagi eran anarquistas, y las cartas que se escribieron entre 1913 y 1932 están teñidas de un gris de pesadumbre y amargura por los ideales que sus antiguos amigos de juventud, uno a uno, traicionaban. Ambos pagaron con la precariedad económica (y los dramas familiares consecuentes a la falla del varón en el rol tradicional de padre proveedor) su decisión de no transigir con el mercado y consagrar sus vidas a la belleza y a la verdad.

Si hoy se conoce su historia es gracias a años de cuidado de archivos, investigación y producción, que tienen su fruto en dos publicaciones. Mañana, de 11 a 18, en Iván Rosado (Córdoba 2670, Rosario; tocar timbre) es el último día para visitar la muestra de grabados en chapa y en madera de las carpetas que Emilio Ellena le editó a Giambiagi en 1965, junto con una exposición de las publicaciones que dieron origen al libro que la muestra celebra. Giambiagi y Atalaya. Cartas 1913-1932 salió de imprenta hace poco más de un mes por la colección Maravillosa Energía Universal de la editorial Iván Rosado. Contiene no sólo cartas a Atalaya extraídas de Reflexiones de un pintor (el libro póstumo que le editaron sus amigos y familiares a Giambiagi), sino las cartas de Atalaya que Guillermo Giambiagi y Cristina Schiavi atesoraron, como parte del legado Giambiagi, junto a otros materiales documentales de archivo (fotografías y facsímiles) que se reproducen en el libro.

Del Museo de la Ciudad provienen fichas del archivo Mikielievich y la primera reproducción conocida de una tapa de la revista Bohemia. La edición, muy cuidada y con una detalladísima sección de notas, ordena cronológicamente las cartas de manera que la novela epistolar fluye. Esta transformación de un género menor en obra literaria imprevista (al modo del Borges de Bioy) es una operación muy contemporánea y además un modo amable de dar a conocer la historia de la cultura regional por sus protagonistas.

En una sinergía de contemporáneos que hacen del dúo de misántropos solitarios un par de contemporáneos más, colaboraron con los editores Maxi Masuelli y Ana Wandzik el artista plástico Federico Cantini, autor de la obra en terracota que se reproduce en la tapa; la poeta Julia Enriquez, quien tradujo la carta en inglés a Atalaya de su esposa Marjorie, sola en Londres con la hija de ambos; Juan Laxagueborde, autor de un prólogo cuyo estilo semeja la mezcla de barroquismo y coloquialismo de ambos autores; Érica Brasca, a cargo del cuidado editorial de textos y notas, y Lucas Collosa y Daiana Henderson, quienes tipearon parte del material.

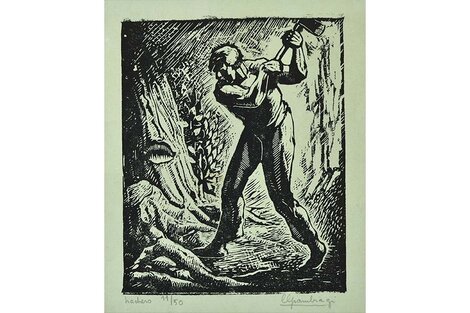

"Me siento en la selva y mi animalidad retoza", escribe Giambiagi a su "Caro Alfredo" desde San Ignacio en 1915. "Debajo de los grandes árboles retorcidos, y que fraternizan en las raíces con la maraña y en las copas con la luz, yo no puedo aún pensar, me asombro tanto como cuando cuando admiraba un minúsculo cascarudo relumbrante de matices de oro y etc." Sentarse en la selva no lo eximía del compromiso con los problemas sociales de su tiempo. Y es así que en las magníficas xilografías (una redundancia hermosa, de madera incidida y entintada para representar la madera viva de los troncos y raíces), la admiración por la naturaleza coexiste con figuras humanas realistas de trabajadores rurales y sus familias, a veces sumidos en un tenebrismo casi barroco a pura tinta negra; amenazante, un esqueleto armado y encasquetado alegoriza la Guerra Europea de 1914 a 1918. Atalaya y Giambiagi son la más pura versión sudamericana de la "generación perdida", tan harta de una modernidad que incumplió sus promesas a la humanidad como de una humanidad que no alzó la voz ante injusticias y matanzas. La calidad de estas estampas originales de 1965, realizadas en el taller del pintor y grabador Gustavo Cochet, realza la belleza de estas obras de Giambiagi.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/BEATRIZ-VIGNOLI--ACG_2427.png?itok=h-HWE32H)