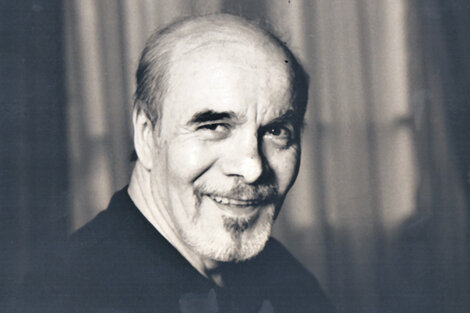

La primera imagen que tuve de Abelardo Castillo cuando a los veinte años lo visité en su departamento de la calle Corrientes es la que secretamente –ahora me doy cuenta– fue escandiendo mi forma de leer su obra, libro tras libro y últimamente en sus Diarios. Fue un encuentro que me puso en otra órbita y me orientó para siempre. Porque ese narrador de cuentos memorables, ese escritor comprometido que había aprendido a conocer en El grillo de papel a través de sus lecturas de Marx y Sartre y el polemista brillante con intervenciones tan lúcidas como aquella polémica con Viñas en la que el joven Castillo le gana por nock-out –el boxeo como una de las bellas artes provee de recursos y alegorías de lecturas, basta releer el ensayo dedicado a Nicolino Loche para saber hasta qué punto esto es cierto– ese escritor me recibía entonces en su escritorio leyendo en un atril de madera un texto de San Buenaventura: el Itinerarium Mentis in Deum.

Ese desconcierto necesitó muchos años para comprender qué figura de escritor encarnaba Abelardo Castillo y qué sentido tenía la lectura de libros como ése que se extendía más allá de las lecturas obligadas de la época acuciadas entre el compromiso y el existencialismo y cada uno de ellos a su vez acuciados entre la literatura y la política, entre las ideas y la experiencia, en definitiva entre el arte y la vida. Quiero decir: su lectura, por ejemplo, de Tolstoi no se circunscribía a La guerra y la paz más bien se ampliaba con Qué es el arte; en el mismo sentido, su conocimiento profundo de la literatura alemana se expandía necesariamente a los grandes filósofos. Quiero decir: su concepción de la literatura no era exclusivamente literaria, no yacía bajo la cripta monolítica de la literaturidad, desde siempre estuvo atravesada por textos que la interpelaban desde otras esferas del conocimiento. En un acto fundacional, Abelardo exige que la literatura se haga cargo de las grandes preguntas de la cultura occidental.

Lo que ese atril de madera con un libro de la patrística me mostraba (y yo todavía lo ignoraba) no era otra cosa que las condiciones materiales de un escritor que para llegar a serlo no encuentra otro camino válido que la de ser un lector pero no sólo de literatura, con el propósito claro de no apartarse de ella y expandir sus fronteras sin dejar de volver. La pregunta sobre Dios no le era ajena y ese texto medieval o mejor: la pregunta que lo sostiene como texto, habría de reaparecer a lo largo de su obra narrativa y ensayística. Esta es la figura que encarna Abelardo con la exigencia de una actitud ética que situó por encima de todos los temas y los procedimientos de su escritura: la del lector omnívoro, descomunal, brillante que, quizás en la estela de Leopoldo Marechal, se vuelve exégeta del libro, es decir, de todo libro, ya filosófico, novelístico o poético, para practicar el arte de la interpretación como en La Divina Comedia de Dante Alighieri. Comparte con el autor del Adán Buenosaires una suerte de filología de autodidacta, un ejercicio de exégesis profana, laboriosa y creativa, no exenta de rigor y de una eximia inteligibilidad que no necesitó pasar por la academia para encontrar los pilares de la construcción de su literatura. Un escritor que basa su literatura en el acto de leer (el atril y el libro condensan ese acto ritual e incluso físico que involucra al cuerpo) no deja tranquilo al texto y vuelve siempre a él: leer es, además, corregir, variar, enmendar, traducir sus vocablos en un proceso que, como él mismo escribió en “La ética de la forma”, deviene “un trabajo espiritual”, en la línea de Paul Valery cuando concibe la corrección como una rectificación de uno mismo.

En los años de sus inicios ya era una rara avis en el campo literario: la irrupción de los temas bíblicos se codeaba con el compromiso sartreano, la desesperación existencial del individuo se topaba con la necesidad de transformar el mundo, el tema de la traición no era sólo un tema político sino también un problema teológico, es decir, plantea una teología política de suma importancia para la literatura argentina. Todas estas preguntas preocupaban ya al joven escritor como lo demostraba El otro Judas cuyo dilema parecía no coincidir con las posiciones ideológicas de izquierda. Para decirlo de otro modo: es el devenir literatura de un ateísmo agónico, de raigambre unamuniana, que no se da por vencido porque sabe que la contienda no tiene término. Al contrario de Borges, para Abelardo Castillo la teología no es nunca un subgénero de la literatura fantástica sino el núcleo trágico del dilema de nuestra cultura.

Hay en su obra el esfuerzo por encontrar dentro de la literatura argentina un lugar para la densidad que ha podido leer en los grandes narradores de los que parte: me refiero a Goethe, Thomas Mann, Hesse, Tolstoi para sólo nombrar a cuatro cuya incidencia se me vuelven evidentes en su escritura. Crónica de un iniciado los concita y encuentra en Estanislao del Campo un primer acceso de entrada en nuestra literatura: no sólo el modo de leer el pacto fáustico desde el humor y la gauchesca (al lado de ese alter ego de Esteban que funda una saga narrativa, el padre Cherubini es uno de los personajes más memorables de su obra) sino también la de articular las tradiciones, creencias e imaginarios de la cultura argentina.

Abelardo fue desde el inicio un escritor incómodo para la izquierda argentina, su posición frente al comunismo fue siempre tan heterodoxo como frente al cristianismo. Pero decimos muy poco si sólo nos quedáramos en la heterodoxia probada de sus posiciones. Ya tempranamente, en 1959, registra en su Diario la matriz de sentido de su literatura: “Con el marxismo me pasa como con el cristianismo. No encuentro marxistas ni cristianos ni entre los afiliados comunistas ni en la Iglesia”. El evangelio según Van Hutten lleva esta idea hasta su máxima radicalidad al plantear el cristianismo como el manifiesto comunista de Dios. El contenido de la literatura de Abelardo –“el contenido de verdad” que tantas veces citara parafraseando a Walter Benjamin, con quien tiene más de un punto de contacto– es lo que su capacidad de lector ha conseguido construir: un pensamiento que le quita la cáscara dogmática a las ideas hasta dejarlas en su patente desnudez, enfrentándolas a ese punto extremo justo allí antes de caer al vacío. Pero no cae, sigue luchando mientras tenga vida, porque el que tiene sed no claudica nunca, desconoce la derrota, no se distrae de la rebelión, nunca lo sacia ningún sentido absoluto: sigue leyendo y escribiendo contra toda esperanza.