“Oh Señor, concédele a cada uno su propia muerte.” Escribo estos versos de Rilke y por primera vez tengo la sensación de estar haciendo equilibrio sobre las palabras. Murió Abelardo Castillo, uno de los más grandes escritores de la literatura latinoamericana. Tal vez el único, junto con Sartre –su amado, Jean Paul Sartre–, que abordó todos los géneros literarios hasta terminar inventando uno: el de salvar hombres. Ignoro cuántas maneras de salvar a alguien existen; pero es extraño que otro que no te conoce ni pensó en vos mientras escribía o leía, una persona que jamás habría adivinado tu dolor, un desconsuelo, esa terrible y silenciosa realidad de haberle soltado la mano a alguien para luego salir corriendo desnudo en medio de una calle de barrio oscura y lluviosa –tu propio laberinto existencial–, sea capaz de materializar un grito lleno de llanto para extenderte su mano y guiarte hacia la única salida posible: vos mismo. ¿Qué más se le puede pedir a un hombre que escribe? ¿Cómo se agradece eso?

Pienso que muchos de nosotros leemos para encontrar a alguien o para que le cuenten su propia historia. La literatura de Castillo tiene esa doble virtud. Cuando uno tiene veinte años –que fue la edad en que lo conocí–, lo primero puede terminar siendo una certeza; pero ¿y lo segundo? Estoy a punto de cumplir cuarenta años y todavía no logro descifrar el misterio. Castillo se refiere a esto cuando escribe sobre Hermann Hesse. “Siendo Hesse uno de los mayores poetas de su lengua y uno de los grandes novelistas “pensadores” de nuestra época –estando su pensamiento muy por encima de la capacidad de comprensión real de un adolescente, al punto que yo diría que su mejor literatura es una literatura maligna, corrupta, demoníaca–, da la impresión de poder ser captado, intuido y sobre todo amado sólo en la adolescencia”. Sólo sé una cosa: me salvó la vida. Es decir, me dio los elementos necesarios para que yo construyera con mis propias manos un pequeño lugar en el mundo. El propio. No sé si esto lo convierte en mi maestro –palabra que, por parte, lo incomodaba bastante– pero me hace sentir que, al menos, fui su discípulo, en el sentido que él lo entendía. “Porque uno puede aprender a escribir pero nadie puede enseñarte”, decía.

Basta con leer cualquiera de sus cuentos, su novela El que tiene sed, o esa monumental, por no decir milagrosa obra que le llevó treinta años de escritura, Crónica de un iniciado, para advertir rápidamente que Castillo era un ser de una intensidad, inteligencia y sensibilidad superior, tan sólida como su ética ante la vida. Si hubiera tenido la vanidad de muchos autores que se creen genios sin serlo y hubiera publicado esa novela en el mismo contexto narrativo con que la escribió, seguramente habría desplazado a la Rayuela de Cortázar. Pero hasta en esa tardanza de treinta años hay un ejemplo que excede a la literatura. “Lo que si sé es que cuando alguien necesita publicar, esa necesidad tiene que ser espiritual, no por vanidad, para estar en las vidrieras de las librerías”.

Al conversar con Castillo uno tenía la misma impresión que a él le generaba Marechal: la de estar presencia de alguien que había meditado mucho sobre muchas cosas. La sensación de orfandad, más allá de que sus libros existan para siempre, comienza a asomar su mirada aturdida. Cualquiera que lo haya conocido sabe perfectamente a qué me refiero. Sus conversaciones alcanzaban la esencia misma de las cosas, su sentido del humor, su risa y la ausencia casi absoluta de nostalgia, algo en su mirada que nacía de un costado del tiempo, hundiéndose en la pausa... No sé... Nunca experimenté nada parecido con nadie. Y no soy el único, lo sé. Algo extraño también sucedía cuando íbamos a su casa, su compañera Sylvia Iparraguire tiene mucho que ver con esto también, una especie de santuario, un lugar mágico que hacia que te reconciliaras con vos mismo si, por esas cosas que tiene la cotidianeidad, estabas por perder el camino. Uno se iba de aquella casa rebosante de amor con la íntima promesa de ser mejor lector, escritor, una mejor persona, en suma.

Vuelvo a preguntarme qué había en ese hombre para generarle sentimientos tan similares a quienes lo conocieron. No se trataba solamente de su cultura inmensa, una memoria infalible, casi sobrenatural, si no de otra cosa... ¿A qué nivel de conocimiento de uno mismo hay que llegar para ser así? Me lo pregunté muchas veces alrededor de mis veinte años, durante la época en que frecuenté su taller, postrado por una timidez que repelía, seguramente. Hasta que descubrí mi primera verdad: yo escribía porque quería que ese hombre me quisiera. Tan simple de decir y sin embargo... Los psicoanalistas dirían que buscaba a un padre –a mal puerto iría por leña–, porque lo leí hasta que me lo prohibió, imitaba sus gestos en presencia de mis amigos, la cadencia irrepetible de su voz. Un día hasta me compré una pipa, que fumaba solo en mi cuarto. No tengo ninguna vergüenza de confesarlo, yo tenía veinte años y era el pibe más solitario del mundo, mucho más que Saroyan incluso. Hasta que descubrí mi segunda verdad: ese hombre me quería por lo que yo era o podía llegar a ser si era capaz de cortar con las cadenas a las que se refiere Simone de Beauvoir. Ya no tengo veinte años y comienzo a escribir mi primer libro, luego otro, y gracias a la generosidad de Juan Forn y Daniel Link comencé con mis primeros intentos en Página/12. Pasaron más de quince años desde entonces y siempre regresé a la casa de Castillo con la esperanza de encontrar mi tercera verdad.

“Dos o tres ideas grandiosas es todo lo que le está dado a un hombre de genio”, la cita de Nietzsche aparece en algunos de libros. Yo no sería nunca un hombre de genio pero ya tenía dos verdades. Había publicado un libro, casi estuve a punto de ganar un premio importante y Silvia Iparraguirre me había ayudado para que se publicara mi novela. Pero lo que yo quería era otra cosa; y la primera vez que fui a su casa para entrevistarlo recuerdo que metí Crónica de un iniciado en mi mochila para que me lo dedicara. Recuerdo toda la tensión de aquel momento, como si estuviera a punto de recibir un diploma, el premio literario más importa de todos los tiempos. Recuerdo, sobre todo, que Castillo se retiró a su estudio y luego de largos minutos regresó con mi libro. No dijo nada. Yo no me atreví a leer la dedicatoria en ese momento. Al salir me encontré con una noche muy cerrada, el tránsito pausado por la avenida Rivadavia. Busqué la luz encendida de un negocio, leí: “Para Sebastián, escritor, exalumno. Y, sobre todo, amigo generoso. Con un abrazo, Abelardo”. Lloré a cara descubierta como los chicos durante varias cuadras hasta que me limpió una sonrisa.

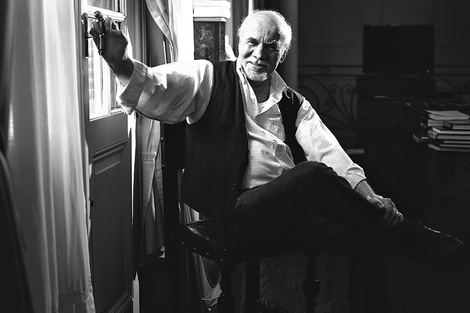

Hace poco volví a leer aquella primera entrevista y la comparé con la última que le hice junto a Claudio Zeiger, hace apenas unos meses con motivo de su último libro de cuentos, una antología personal. Y lo que volví a encontrar en el sentido más pleno y nada metafórico de la palabra es su coherencia, la que sostuvo hasta el último día de su vida. ¿Cómo se le agradece tanto a un hombre? Tardé muchos años en encontrar la manera; pero un día fue como si el cosmos se ordenara a mi favor y tuve la posibilidad de hacer una revista; se llamaría Los inútiles de siempre y se la dedicaría entera a Abelardo Castillo. La revista tenía que ser una especie de cena con amigos y él sería el agasajado. No un homenaje, un agradecimiento. Una noche lo llamé por teléfono y le conté la idea. No pareció muy entusiasmado hasta que profundicé en la intención de convocar a aquellas personas que él quisiera, y eso le gustó. Me dio una lista y seguí sus indicaciones. Otra noche se sumó Sylvia y buscamos un montón de fotos que recorrían su vida. Para la tapa usamos una foto hermosa de Nora Lezano. Nunca me voy a olvidar de la emoción y la risa que le produjo leer todo lo que sus amigos, lectores y alumnos dijeron sobre él en aquella cena de papel. Y sus palabras, sobre todo, cuando durante la entrevista que iría como nota de tapa, le pregunté:

¿Usted podría definir qué es un amigo?

–No lo podría definir, ni hace falta. Es más fácil hablar del amor que de la amistad. Con la amistad pasa algo muy extraño, y cualquiera lo puede advertir con un viejo amigo. Dejás de ver unos años a un tipo que es de verdad tu amigo,y, al reencontrarlo, volvés espiritualmente al mismo lugar que estabas el último día que estuviste con él. Algo así como la famosa frase de Fray Luis a sus alumnos: “Como decíamos ayer”, y había estado cinco años preso. Si uno puede retomar una conversación con un hombre o con una mujer en el punto en que la interrumpió hace cinco años, sin duda está ante un amigo. Si ya no la puede retomar, significa que algo esencial se ha roto. O tal vez ese amigo nunca existió.

Hace unos meses, poco antes de la última entrevista que le realizamos junto a Zeiger para Radar Libros, recibí por correo su último libro. Estaba dedicado y, si no me equivoco, habían pasado cuatro años desde la publicación de la revista. La dedicatoria, dice: “Para Sebastián Basualdo, de un inútil a otro inútil. Con mi agradecimiento y mi amistad, Abelardo”.

Ahora yo quiero agradecerle a usted, con la esperanza de retomar nuestra conversación algún día.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2018-11/sebastian-basualdo.png?itok=hZqXTuKE)