"Lo que ustedes han tomado por mis obras sólo eran desechos de mí mismo, esos rasgones del alma que el hombre normal no acoge. Soy aquel que ha sentido mejor el desconcierto asombroso de su lengua en sus relaciones con el pensamiento. Soy aquel que mejor ha localizado el punto de sus más íntimos, de sus más insospechados deslizamientos. Me pierdo en mi pensamiento verdaderamente, tal como se sueña. Soy aquel que reconoce los recovecos de la pérdida".

Cuando uno se acerca a la obra de Antonin Artaud es inevitable quedar intimidado por su prosa nerviosa y contundente. En mi experiencia se dio en una de mis etapas existenciales vitales, a través de un regalo de un viejo amigo, hoy Pastor Bautista, Carlos Garabaya, se trataba del libro “Cartas a Jean Louis Barrault”.

Ya sea en las correspondencias, en sus textos y ensayos, en sus primeras narraciones fulminantes del “Ombligo de los Limbos” y “El Pesa Nervios”, en su manifiesto magistral del “El Teatro y su Doble” o en el texto fascinante de “Van Gogh, el Suicidado por la Sociedad”, notamos una inusitada perspicacia hecha poesía y protesta. Atormentado en su cuerpo, nacen de su alma fulminante, luceros que vinieron a irradiar con sus destellos súbitos, los sótanos de nuestras almas desdichadas.

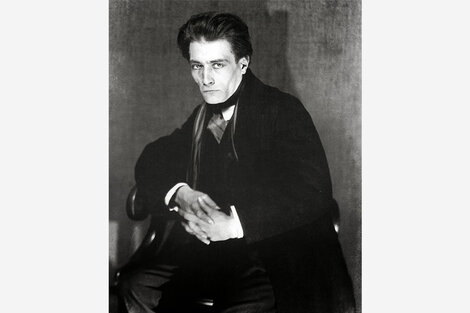

El surrealismo se opacó hasta institucionalizarse sin su presencia salvaje y lucida. El teatro supo guardar su legado misterioso en su cofre. Hoy a la distancia, notamos que sus textos e ideas mantienen una actualidad sorprendente. Ese cuerpo ultrajado por sus mismos sismos, un espíritu intenso y oscuro, en tinieblas, donde se sacude la luz. Pues, aquello que se ampara, enigmático, en las sombras, reconoce luego el vendaval de la luz inexperta. Eso era Artaud, una luz intensa, brillando en los abismos sombríos de su existencia apabullante.

¿Quién soy? ¿De donde vengo? Soy Antonin Artaud y si lo digo como sé decirlo, inmediatamente veréis mi cuerpo actual saltar en pedazos y reunirse bajo mil aspectos notorios, un nuevo cuerpo con el que no podréis olvidarme nunca jamás.

Un leve rastro terreno…

Antonin Artaud nace en Marsella, Francia, el 4 de setiembre de 1896. Siguió excelentes estudios secundarios, funda una revista literaria con sus compañeros y aparecen sus primeros poemas. Al fin de esta etapa entra en contacto con la obra de Charles Baudelaire y Edgar Allan Poe. Allí aparecen las primeras crisis nerviosas y místicas. A principios de 1920 se instala libremente en París, a la edad de 24 años, en la zona de Los Jardines de Luxemburgo, en una pensión de la Rue Faustin Hélie, para entregarse a su verdadera vocación, las letras y el teatro.

En el año 1924 se integra al Grupo Surrealista y se hace cargo de la Central de la Oficina de Investigaciones. Desencantado, Artaud, se aparta del grupo y funda el Teatro “Alfred Jarry” junto a otros colegas. Durante los últimos años de la década del veinte y los primeros de la década del treinta alcanza un breve periodo de celebridad como actor de cine y se consagra a desarrollar y difundir sus manifiestos sobre el teatro. En enero de 1936, se embarca rumbo a México, inspirado por sus lecturas sobre la civilización y astrología precolombinas, en busca de la tribu de Los Tarahumaras, donde estudia sus costumbres y prácticas mágicas. Deambula por Irlanda, estudia los secretos de la filosofía druídica y sus profetas apocalípticos. A fines de 1937 es deportado a Francia, internado en condiciones deplorables, por gestiones de su madre, en el Hospital Ville Evrard, al este de París. Pasó nueve años internado en manicomios, donde es sometido a los primeros experimentos de electrochoque. En 1943 lo trasladan a Rodez, donde se produce una rápida y sensible mejoría. En ese período, retoma la actividad literaria. El 25 de mayo de 1946 sale de Rodez, amigos cercanos se hacen cargo de las condiciones que exigen en el Hospital para su recuperación. Vuelve a Paris y se instala en la Clínica del Ivry, en el suburbio de la ciudad, dirigida por el médico Achille Delmas, quien incentiva su autonomía y le permite estar cerca de sus amigos. Escribe y dibuja con ahínco, vive una resurrección espiritual. Produce “Artaud el Momo”, “Para acabar una vez con el Juicio de Dios", y el “Manifiesto del Teatro de la Crueldad”. A finales de 1947 se encuentra en un estado total de desgaste físico producto de un cáncer colorrectal que lo hace depender de las drogas para mitigar el dolor. A las ocho de la mañana del 4 de marzo de 1948, el jardinero, al llevarle el desayuno, lo encuentra muerto, sentado al pie de la cama.

Aquello que nos ilumina…

En la narrativa de Artaud no hay espacio para la lógica, pues la tempestad con la cual embiste en su cólera, nos deja ante una escenografía despojada de todo convencionalismo, yo diría, salvaje, neurótica, lacerante, atormentada.

Frente a su “espiritualidad carnal”, con el sufrimiento existencial como vertedero de expresión y sustento de su obra, nos acomete para examinarnos, como criaturas, quizás despreciables, cómodamente anestesiados en hábitos y tedios.

Confrontarse con la obra del poeta francés es altamente riesgoso, cuando esos versos nos devuelven sus desgarros, como anemias descollantes, penetrando nuestra intimidad combativa. Leerlo, desde las vísceras, es una experiencia sísmica, orgánica, sombría y en ocasiones, se torna inescrutable. Pues nos adentra en esas cavernas metafísicas, intrigantes, con aquellas misteriosas perplejidades espirituales, originarias, para nacer sin espacio, en la contemplación del tiempo sucedido.

El “delirio visionario literario” de sus últimos días resulta definitivo. Se mece en textos reveladores de las heridas y miserias de nuestro espíritu complaciente. Su contienda con la existencia nos sigue irradiando su exasperación fundamental, aquella que nos cobija en esa desolación primitiva.