"El Dios salvaje", "Alimentar a la bestia" y "¿Cómo fue que todo salió bien?"

Tres libros de Al Alvarez coinciden en el panorama editorial argentino

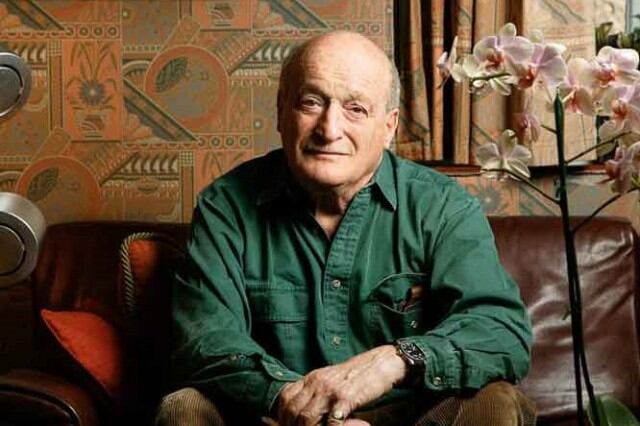

Nacido en Londres en el seno de una familia burguesa, educado en Oxford y dedicado en principio a la más refinada poesía de todos los tiempos, Al Alvarez se convirtió poco a poco en un escritor proletario, aventurero y vitalista. Después de una fuerte inmersión en la cultura norteamericana, regresó a Londres y finalmente dejó todo -o casi todo- para hacer montañismo, escribir y ser feliz. A tres años de su muerte en 2019, tres de sus libros desembarcan en la Argentina: El Dios salvaje (Fiordo), clásico estudio sobre el suicidio; Alimentar a la bestia, un perfil sobre el montañista Mo Antohine y su magnífica y extensa biografía ¿Cómo fue que todo salió bien? (Entropía. Una irresistible trilogía para abordar sin vacilaciones la obra del buen salvaje Al Alvarez.