Un recuerdo me inunda seguido. Un recuerdo, que en realidad es una evocación, porque conjura mi cuerpo cada vez que vuelve a mí. En el mismo me encuentro recostada en bikini sobre una lonita en el pasto, recibiendo la perfecta dosis de sol filtrado por las hojas de una Acacia dealbata. Mi cuerpo todavía viste las miles de gotitas que lo cubren después de un chapuzón de verano. No distingo el calor mío del que proviene de afuera. Estiro mis manos y siento el pasto bajo mis palmas, que (asistidas por un dedito de MD ingerido previo al chapuzón) tienen ahora una extraordinaria sensibilidad. Hundo los dedos entre las hebras y experimento un éxtasis increíble.

Pienso que ninguna zona erógena me llevó nunca a esos lugares. Mi cerebro babea de placer y me recuerda esa parte de Orlando de Virginia Woolf en la que, habitando su forma de mujer, tropieza y se quiebra el tobillo, quedando tirada, fascinada por el golpe, e imagina embelesada que contrae matrimonio con la naturaleza. Se hace una con ese pasto. Pienso en la historia de mi sexualidad, en que alguna vez mi cuerpo tuvo gracia erógena en toda su superficie, hasta que una zona comenzó a recaudar más información y acopiarla en su provecho. Una zona totalizadora, jerárquica, una central de placer incuestionable: mi entrepierna.

A mis 9 años, después de mucha investigación infructífera, había logrado finalmente autoinfligirme un orgasmo. Desde ese día, y plenamente sponsoreada por el relato social, mi búsqueda se dedicó pura y exclusivamente a colmar y saciar ese objetivo especifiquísimo. Pero ese pasto que yo apretujaba con fuerza cada vez más mansa, irradiaba un ronroneo desde cada uno de mis dedos que hurgaba como serpientes hacia todo mi cuerpo, derrocando la tiranía de esa zona tonta y acaparadora, devolviendo a toda mi superficie la capacidad de ser soberana, si así lo quisiera.

Al final el sexo es una preocupación. Un lobo vestido de cordero, el líder de un culto que promete liberarnos y atender todos nuestros deseos pero que en verdad nos tiene de rodillas, lamiendo de su platito. El resto del cuerpo es más inteligente y entiende que en la comunión se encuentra su poder. La noción recién comprendida me fuerza a abrir los ojos: Veo la acacia bailando suavemente al son del viento, claramente se ríe, me dice: “Qué paaaaz”. La posibilidad de la vida sin sexo despliega en mi mente a un sinfín de escenarios nunca antes planteados. Me devuelve olores y recuerdos sensoriales de mi infancia mamífera y también me propone devenires nunca antes concebidos: una vejez en la que mi concha seca y prolapsada ya no es una reina marchita sino una soberana justa que supo devolverle el poder de gozar a su pueblo.

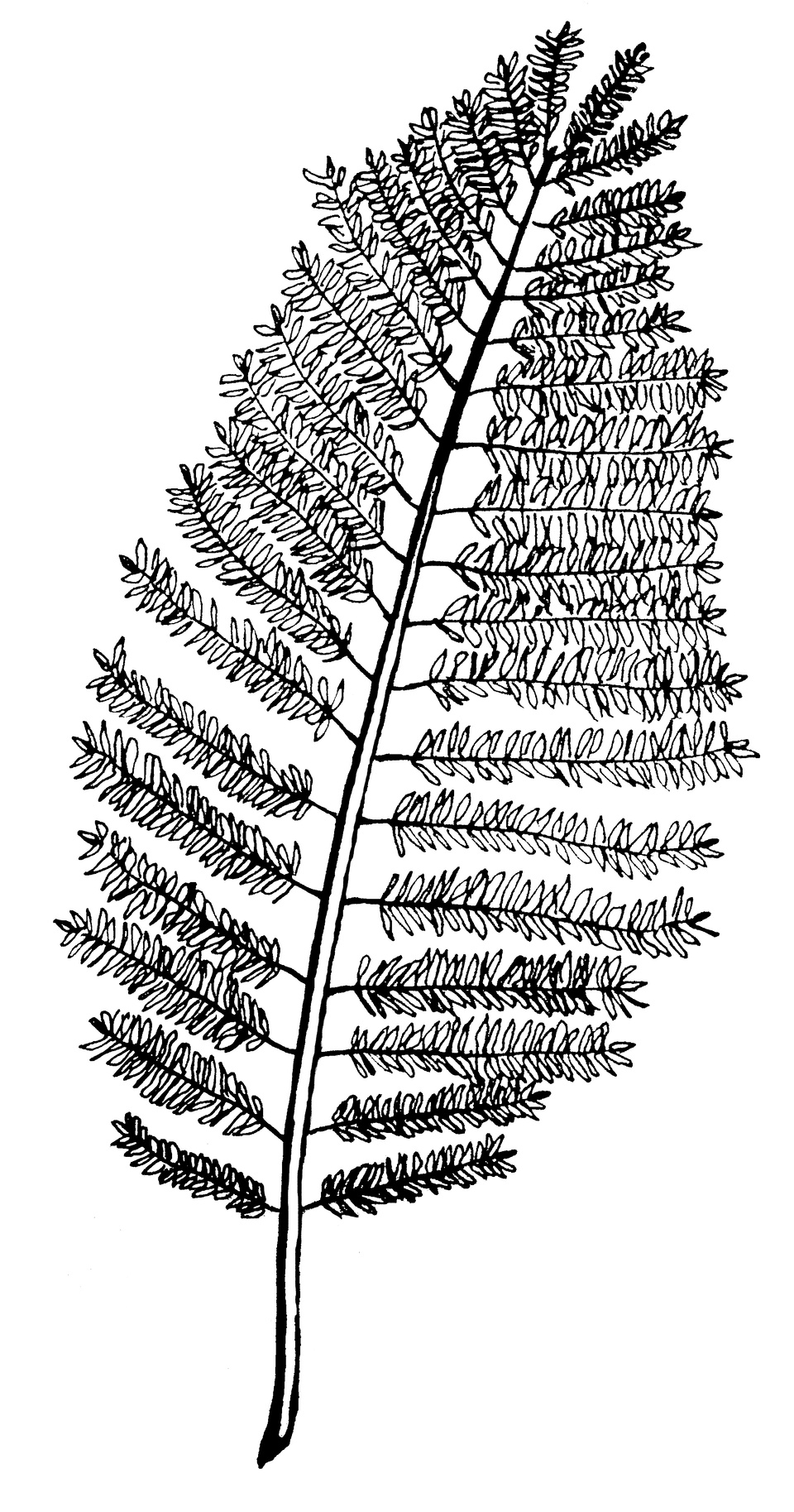

Otra idea de goce da lugar a una nueva plenitud. Eros y placer se emancipan del comando genital. Me vuelvo ilimitada y el placer se expande tanto que emana de mí y me une a todo lo que me rodea, si me abandono me puedo ahora encontrar en otros lugares. Arriba mío, la acacia me mostraba burlona sus hojas. Las mismas son hojas compuestas. El ojo distraído pensaría que esos diminutos folíolos son sus hojas, cuando en realidad son un fractal de la forma entera de la hoja: la totalidad de la hoja es la suma de todos estos pequeños folíolos y todo lo que los sostiene. El ojo distraído ve la hoja incompleta. La hoja sabia le dice: “esa incompletitud me hizo fuerte. Miráme. Yo antes solía tener hojas tiesas, enormes. El viento venía y me tajeaba acá y allá, por todos lados. Cada vez que soplaba nos batíamos a duelo. Con el tiempo fui cambiando mi estrategia y de a poco, mis hojas gigantes fueron dejando de intentar combatir al viento.

Los agujeros se volvieron parte de lo que soy, no de lo que me falta, y ahora el viento ya no es mi enemigo, el viento ahora baila conmigo. Me peina y me acaricia, por eso me llaman Mimosa, porque siento y me gusta lo que siento. Soy un árbol, y, sin embargo, mirá cómo me muevo, vení, jugá de mi juego.” Y así, pícara, la hoja de acacia, abandona su monólogo se dedica a seguir bailando.