En estos días de campaña electoral, pensé una y otra vez en los discursos incendiarios. Como no podía ser de otra forma, soñé que una multitud disfrazada como Los Picapiedras bajaba por Avenida de Mayo lanzando llamaradas de odio para, por ejemplo, ir a quemar el Banco Central o ir a linchar al grito de “mueran los parásitos” a un grupo de obreros desesperados con sus mujeres e hijos reclamando que reabriera su fábrica cerrada y se les pagara su indemnización. Los sueños- o las pesadillas- suelen ser desopilantes. Su realidad es la de la Matrix: nada parece ser real pero lo es. No ocurre pero está ocurriendo. Lo sabemos por la angustia que nos recorre cuando, de repente, nos despertamos agitados. No es real pero fue real. Y es imperiosa la necesidad de despertarnos como si huyéramos de la selva donde nos quieren devorar animales y alimañas, y podemos morir de sed y de hambre. Es imperiosa la necesidad de hacernos un café, por ejemplo, para no enloquecer. Como si esa pesadilla fuera el laberinto donde estamos perdidos, presos de instintos y violencias, donde es posible, hasta legal y necesario, comerse al otro para sobrevivir y ser lícitamente caníbales en una realidad cuya mayor certeza es el reino de los instintos: salvarse no ya con el otro sino contra el otro.

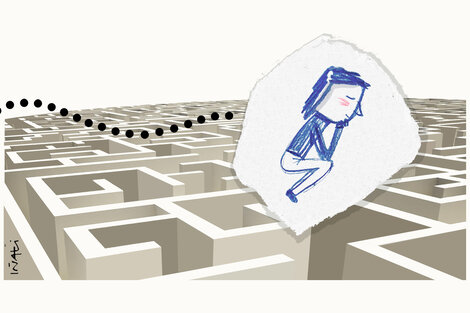

Entonces, me desperté con la intolerable sensación de que aún en la vigilia el mundo que nos rodea se torna la selva que nos encadena a la barbarie. Y necesitamos ese café, la cara lavada, mirar que cada cosa esté en su lugar. Tocar a alguien que nos ama a nuestro lado, que nos salva del temor a que lo soñado sea real. Pensé, mientras tomaba el café, cómo se sale de un laberinto. Obvio que se sale por arriba. Pero arriba, ¿qué hay? Una explicación racional: la selva es el tecno-feudalismo que avanza sobre los estados nacionales con los plutócratas del mundo que se cuentan con los dedos de la mano, más poderosos que el más poderoso Estado que cobija a miles de millones de almas. Pobre Biden cuando, luego del asalto al Capitolio por sus hombres de las cavernas, dijo que no fue Wall Street el que hizo grande a los Estados Unidos. Arriba del laberinto, ¿qué hay? Walter Benjamin -enojado con Hobbes- decía que la historia de la cultura es la historia de la lucha contra la barbarie. El mundo de la cultura, del mandato humano que limita el exterminio en el laberinto de la barbarie. ¿Y cómo se sale por arriba? Acababa de leer un libro maravilloso, Relatos EntrarMados, de Cacho Narzole y Alvaro Couso, un argentino y un uruguayo que cuentan sus vidas paralelas en el exilio. Su lectura me ayudó a invertir la pregunta de Diógenes: porque nunca pudo ser dónde hay un indiferente.

Recordé entonces aquel anochecer de julio de 1977, cuando llegué con un grupo de compañeros -dos parejas, un nene de dos años y una embarazada de siete meses- a la Rodoviária, la terminal de buses de San Pablo, que por entonces tenía apenas once millones de habitantes. Hacía quince días habíamos huido de la dictadura, con lo puesto. No hablábamos portugués y contábamos las monedas. Habíamos tenido que huir también de Río de Janeiro porque las patotas militares del Plan Cóndor rondaban las playas plagadas de exiliados uruguayos, chilenos y argentinos. Era tan peligrosa la cidade maravilhosa como Buenos Aires o Montevideo. Cuando nos despidieron en Río, otros compañeros nos dijeron que en la Rua Santo Domingo había muchos lugares para alquilar. No nos dijeron que esa calle tenía varios kilómetros. Había anochecido y el cansancio, el hambre y el llanto del nene nos hundían en la tristeza. ¿Cómo salir por arriba? Conté el dinero y, confiada en que en unos días alguien nos traería los refuerzos prometidos, propuse que durmiéramos esa noche en un buen hotel. Ducha caliente, sábanas limpias, leche para el nene, luego de un buen desayuno, salir a recorrer la Santo Domingo. Pernoctamos en un reparador hotel cuatro estrellas con forma de pagoda en la elegante avenida Paulista. Después de desayunar, salí junto a Toshi -así le llamábamos porque parecía un japonés- a recorrer la bendita Santo Domingo a buscar cada lugar donde hubiera un cartel que dijera Aluga-se (se alquila). Por el dinero que teníamos, que apenas alcanzaría para una semana si comíamos todos los días y una vez por día frango con arroz, vimos habitaciones sin baño ni ventanas. Durante diez horas subimos y bajamos escaleras oscuras en cada casa u hotelucho barato plagado de travestis y prostitutas sin destino. Con Toshi ya casi no hablábamos: usábamos la energía para contener la angustia.

Anochecía cuando luego de ver la última casa, un primer piso con sus habitaciones oscuras separadas por cartón prensado, nos sentamos en el umbral. ¿Qué hacer? Teníamos que tomar una decisión. El resto del grupo nos esperaba en el lobby del hotel. Esa noche no tendríamos dónde dormir. Entonces lloré como no había podido hacerlo: era la constatación definitiva de nuestra condición de exiliados. No podemos. No podemos meter acá a los compañeros. Mientras me consolaba, Toshi asintió en silencio. ¿Cómo salíamos de ese laberinto? Ya no recuerdo cuánto tiempo pasó hasta que vi a Rosa, que así se llamaba, limpiando una vereda a metros allí. ¿De dónde había salido esa mulata bella, de unos cincuenta años, vestida con un batón a cuadros? Entonces, con Toshi repetimos algo que habíamos aprendido hacía mucho tiempo: apoyarnos en la gente del lugar donde nos mandara el destino. Así que nos corrimos hacia a Rosa, ama de casa y carioca hasta la médula, que había criado sola siete hijos. Le contamos la verdad en nuestro portuñol. Rosa entendió nuestra desesperación, nuestra resistencia a vivir en lugares baratos pero lúgubres, y nos pidió disculpas por no poder alojarnos en su casa porque dormía en una sola habitación con sus hijos. Nos preguntó, delicadamente, cuánto podíamos gastar por día, es decir, esa semana. Cien cruceiros, dijo Toshi, nuestro encargado de hacer cuentas. Rosa se alegró: por la mitad de esa plata, podíamos tener dos habitaciones en un hotelito a unas cuadras de allí, limpio, donde también admitían niños. Sin cocina pero con baño. Ella conocía al dueño así que allí nos llevó: esa noche no dormiríamos en la calle, nos prometió en su lengua carioca. Allí fuimos con Toshi y cerramos trato. Antes de despedirnos, Rosa nos invitó a comer una feixoada al otro día. Mientras volvíamos a buscar al resto del grupo sentí que San Pablo no era tan inabarcable e inhóspita.

Vuelvo a mi café. Termino de despertarme. Prendo el televisor para ver la hora y la temperatura. Y otra vez, la maldita barbarie. Y otra vez, me empecino en la certeza de que arriba del laberinto debe estar Rosa, tan enorme como la humanidad recuperada aquella tarde, cuando comenzamos a dejar atrás la intemperie.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2021-12/maria-seoane_0.png?itok=vqoR2kij)