La novela bélica más famosa de nuestra literatura no es tanto un libro sobre la guerra como un análisis de los efectos de la guerra en una mente joven, sin desarrollar, una obra que Crane, a fin de cuentas, calificaría de “retrato psicológico del miedo”. Una novela bélica como es debido nos explicaría por qué se libra la guerra, quién se enfrenta a quién y dónde se produce el combate, ahondando en cuestiones tales como política, estrategia militar y moral en el frente interno, pero ninguno de esos elementos indispensables –el fundamento de cualquier otra novela bélica del siglo xix– está presente en La roja insignia del valor. Como hizo en Maggie, Crane despoja a la historia que quiere contar de todo lo que no sea pertinente. Igual que en obras anteriores como “El carruaje averiado” y “The Pace of Youth”, el relato se enmarca dentro de una sola perspectiva narrativa, severamente limitada; en este caso, los ojos, oídos y pensamientos del protagonista. Y lo mismo que en el anterior ciclo del condado de Sullivan, la obra está ambientada en un angustioso paisaje de cielos grandiosos que todo lo abarcan, árboles imponentes, terreno accidentado y desigual, luz en perpetuo cambio, ríos, campo abierto, el humo cegador de los disparos y bosques oscuros, laberínticos: reinos demoniacos donde acecha un ejército fantasma de dragones invisibles. La acción, que de principio a fin solo cubre un puñado de días, se desarrolla en plena guerra civil estadounidense, y sin embargo no aparece una sola mención a Abraham Lincoln ni a la lucha por preservar la Unión, ni una sola palabra sobre la esclavitud, y los generales responsables de la humillante derrota del Norte en Chancellorsville no se identifican por su nombre ni una sola vez y ni siquiera reciben una alusión de pasada, pero aun así, contra ese lienzo inquietantemente en blanco, la guerra está en todas partes y, por tanto, es lo único que aparece en el libro, no solo como telón de fondo, sino en primer plano y en plano medio también, y una novela que estrictamente hablando no es una novela bélica nos presenta un mundo en el que cada partícula del espacio está inmersa en la guerra. Hasta Crane, ningún autor que escribiera en lengua inglesa había intentado una reducción de elementos tan audaz: componer una novela bélica sin digresiones ni tramas secundarias, sin los adornos sentimentales de una historia de amor cerniéndose entre bastidores, limitándose exclusivamente al combate que libran los soldados rasos, a eso y nada más. Es una novela bélica especial, entonces, que no trata el asunto más amplio de un país escindido en dos –dos ejércitos, dos culturas en guerra–, sino de la cuestión menos importante de la función de un solo hombre en el conflicto, hombre que en realidad es un muchacho, un simple adolescente al que arrojan por primera vez a la batalla.

Nunca se dice su edad, pero parece tener unos dieciséis años, diecisiete como mucho. Se le menciona como el muchacho. Su camarada joven más cercano es el soldado gritón, y el camarada de más edad que admira es el soldado alto. Todos tienen nombre, pero el invisible narrador en tercera persona nunca los emplea, y solo descubrimos que son Henry Fleming, Wilson y Jim Conklin cuando los oímos dirigirse unos a otros en sus conversaciones a dos o a tres voces. También nos enteramos de que proceden de la misma localidad rural al norte del estado de Nueva York y de que se conocen desde hace años. Hay otros dos personajes importantes que no tienen nombre y a quienes se menciona simplemente como el soldado andrajoso y el hombre de voz jovial, mientras que una serie de personajes secundarios sí tiene nombre (revelado en conversaciones entre otros soldados) pese a no desempeñar un papel esencial en la historia. Salvo por el nombre, son poco más que números, sugerencias, manchas oscuras que salpican el lienzo. De igual modo, algunas observaciones de pasada formuladas por otros soldados también sin nombre contienen las palabras Richmond, Washington y el río Rappahannock, que solo de manera oblicua nos sitúan en la guerra civil junto con comentarios sobre rebs y johnnies (rebeldes, soldados confederados) y repetidas referencias al color del uniforme de los soldados, gris y azul, que no solo apuntan a la guerra en cuestión, sino que además contribuyen a poner de relieve la primacía del color en su obra, de tan abundante cromatismo. Crane utiliza esos azarosos fragmentos de diálogo para anclar la acción en un tiempo y lugar precisos, pero no son más que insinuaciones, palabras evanescentes que no afectan al abrumador halo de intempora- lidad que discurre a lo largo de todo el libro. Igual que la Nueva York de Maggie es a la vez una ciudad real y mitológica, la guerra en La roja insignia del valor está arraigada en un momento histórico determinado (1863), pero fuera de él por completo. Las batallas son reales, desde luego, pero la única que cuenta es la que Henry libra consigo mismo.

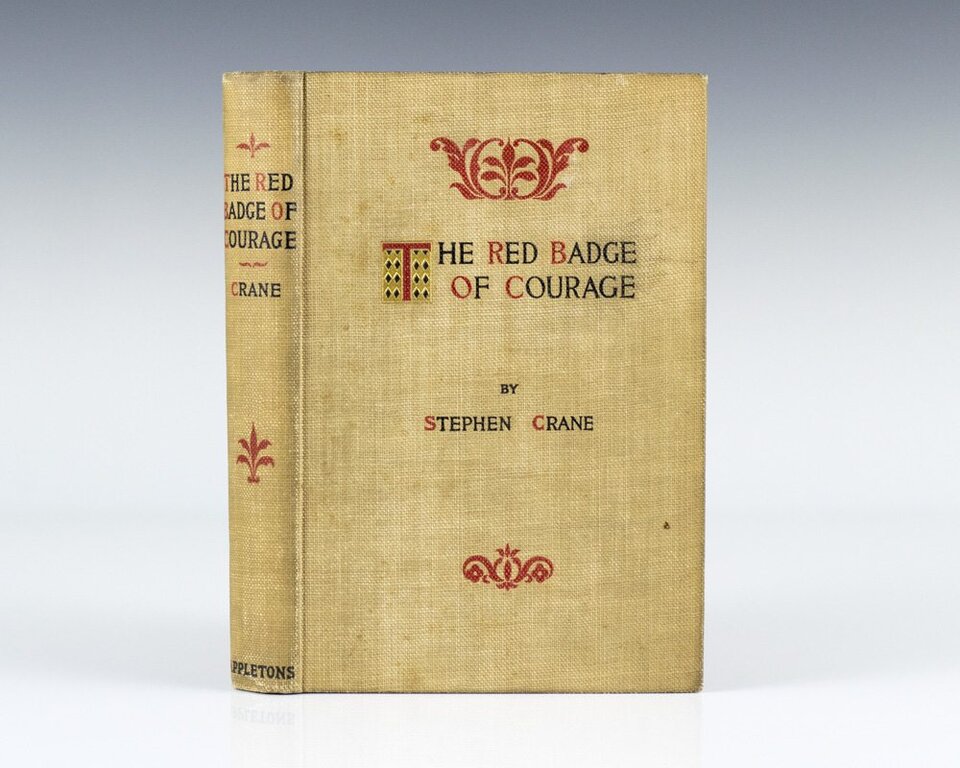

En este libro tan comprimido los elementos se han reducido solo a tres, pero Crane hace malabarismos con ellos, los entremezcla y contrapone con tal aplomo y habilidad que nunca decae la energía narrativa de la historia. Mientras me preparaba para escribir este capítulo, volví a coger la novela y empecé a leerla por enésima vez, resuelto a tomar nota de todo lo que considerase esencial en cada párrafo. Después de cuatro capítulos había llenado veintiséis páginas con mi letra menuda y enmarañada y comprendí que si seguía con el ejercicio a lo largo de los veinticuatro capítulos del libro, mis notas serían tan largas, si no más, que la novela de Crane. En vez de seguir escarbando en esa madriguera, dejé el cuaderno y seguí leyendo con un lápiz azul, subrayando las frases que me parecían importantes. Cuando llegué al final, casi un treinta por ciento de las frases estaban subrayadas de azul. Lo que equivale a decir: La roja insignia del valor es un libro de tan extrema compresión que cada párrafo es esencial. No hay relajación, ni material superfluo ni pasaje que desvíe la atención de la esencia de la historia. Por eso causó el libro tanto revuelo en 1895 y por eso nunca ha estado descatalogado en los ciento veinticinco años transcurridos desde entonces. No tanto por la historia que cuenta, sino por cómo la cuenta.