“Más allá de los cuadros de flores que la han hecho famosa, la exposición Georgia O'Keeffe vuelve sobre la complejidad y riqueza iconográfica de toda su obra: desde los rascacielos de Nueva York y los graneros de George Lake, hasta los huesos de ganado que la pintora trae de sus largos paseos por paisajes desérticos y traslada a piezas como Ram’s Head, White Hollyhock-Hills, de 1935. Si la inspiración vegetal es un motivo recurrente en su trabajo, esta muestra sitúa a O’Keeffe como parte de una larga tradición que tiene sus raíces en la profunda empatía por la naturaleza, heredada del romanticismo histórico, que ella tiñe de erotismo”. Tales son las atractivas palabras con las que el prestigioso Centro Pompidou extiende su invitación formal para recorrer la gran, grandísima exhibición que -hasta el 6 de diciembre- reúne la notable obra de la “madre del modernismo norteamericana”, mujer indómita de obra superlativa e inclasificable que trabajó de sol a sombra hasta su muerte en 1986, a pasitos de cumplir los 100 años.

“Con O’Keeffe, es imposible ceñirse a la noción de evolución: ni avanza hacia la abstracción ni vuelve a la figuración, como algunos declaman. Sus coloridos espirales -sin título- de 1918 aluden a la geometría, como también lo hace Winter Road I, una sinuosa cinta negra que data del ’63, casi medio siglo más tarde. The Chestnut Tree, tronco de un árbol con el origen de sus ramas sobre un fondo crepuscular, de 1924, sintoniza perfectamente con el escenario natural de Waterfall II, pintado unas tres décadas después”, puntualiza el rotativo Le Monde a cuento de la orgánica, enjundiosa exposición, inédita en tierras galas (también españolas, donde se presentó hasta el pasado agosto).

Indómita y venerada

Obviamente ya se habían exhibido algunas piezas suyas en la capital francesa, pero es la primera vez que se monta una retrospectiva de semejante escala: a razón de cien pinturas, dibujos y fotografías organizados en forma cronológica. Tan exhaustiva empresa solo pudo lograrse con el esfuerzo colaborativo del Pompidou con el Museo Thyssen-Bornemisza (en Madrid, donde ya se expuso) y la Fundación Beyeler (en Basilea, donde viajará a principios del año próximo), que pidieron prestadas obras a instituciones de Estados Unidos, donde Georgia es auténticamente venerada, como el MoMA, el Chicago Art Institute, el Museo Georgia O’Keeffe, entre otros. Así pudieron recabar, por caso, la rara entrevista filmada que cierra la exposición, donde un periodista le dice a Georgia que el fotógrafo Alfred Stieglitz, su marido, había sido “muy generoso” al dejarla instalarse en Nuevo México cada verano, y ella -serena y confiada- le retruca: “Él no me dejó ir. Yo decidí ir”. Los puntos sobre las íes, sin más.

“La vida en su movimiento, en sus ciclos es el principal tópico de la pintura de Georgia O’Keeffe. Una planta que brota o el florecimiento de petunias o amapolas dicen tanto sobre la existencia como el espiral de una concha o los huesos blanqueados de un bovino”, ofrece el acreditado Didier Ottinger, curador de una muestra que exalta el genio de una mujer que hiciera añicos muchos techos de cristal (fue, por ejemplo, la primera en tener una retrospectiva en el MoMA, en el ’46).

Desde hace décadas, viene siendo muy comentada, discutida y, en general, aceptada la lectura sexual de muchas de las obras de esta artista central, especialmente de sus magnificadas y voluptuosas flores, cuya intimidad Georgia desnuda en primer plano (parcialmente inspirada, acorde a especialistas, en la ampliación y el cropping que observa en fotografías de vanguardista de la época). Aún cuando fueron castamente bautizados, desde el vamos estos subyugantes lienzos son observados en clave “genitalia femenina”. White & Blue Flower Shapes o Inside Red Canna, por citar unos pocos. También, por supuesto, Jimson Weed/White Flower, de 1932, que fue subastado hace 7 años por 44,4 millones de dólares, precio récord que lo convirtió en la pintura más cara de la historia hecha por una mujer.

O’Keeffe negaba con vehemencia la interpretación solapadamente anatómica de sus trabajos, aún cuando Stieglitz -fotógrafo vanguardista y galerista, principal promotor de su obra- avalaba y fogoneaba esa lectura. De hecho, cuando G.O. expone sus flores por primera vez, año 1924, los críticos están extasiados, shockeados, ¡escandalizados! Ven en las piezas un reflejo “íntimo” de su autora, a quien ya habían visionado en tujes gracias a las cautivadoras fotografías que Stieglitz le había tomado desnuda -de sus pechos, su torso delgado, sus manos expresivas en posiciones varias-, exhibidas en una galería de NY en 1921, valoradas de modo dispar (para algunos, eran obscenas y primitivas; para otros, innovadoras, refinadas).

Dos a quererse

El vínculo entre ambos merece un capítulo aparte: se remonta a 1916, cuando el también merchante -de entonces 52 años- recibe una serie de dibujos en carboncillo de una ignota profesora de arte de Carolina del Sur y de Texas. Una muchacha de 28 años que había nacido en una granja de Wisconsin en 1887, cuya vocación fue temprana (se dice que a los 11, ya tenía clarísimo que iba a dedicarse a la pintura), que había estudiado en el Art Institute of Chicago y en la Art Students League de Nueva York. La obra de Georgia le quita el aliento a Alfred; a punto tal que, sin siquiera avisarle, la exhibe en su galería de Manhattan, 291. Cuando se entera, O’Keeffe está que trina; le hace una visita relámpago solicitando que retire su trabajo de las paredes. Él la sosiega, ambos acuerdan. Y empiezan un chispeante intercambio epistolar, puntapié de un romance en ciernes. Alfred, que estaba casado con una rica heredera cervecera, eventualmente se divorcia y contrae nupcias con la pintora, con quien seguirá enlazado las siguientes 3 décadas en una relación con algunas luces y muchas sombras, que incluirá crisis de nervios (de ella), reiterados affaires (de él).

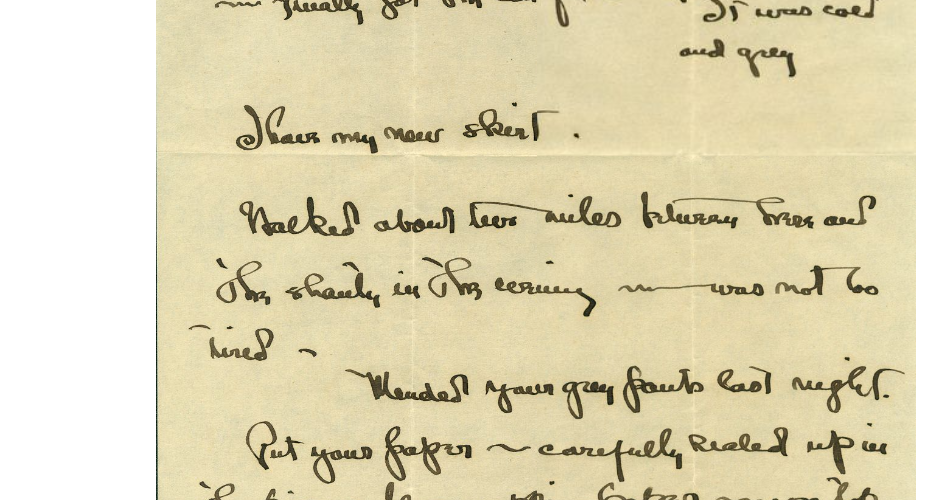

Al principio, el matrimonio divide su tiempo entre la ciudad de Nueva York y un pueblito del mismo estado, con las montañas de Adirondack como background. Pero cuando O’Keeffe visita a amigos en Nuevo México, queda encandilada por la luz y los parajes desérticos, siente que ha encontrado “su lugar”. Renta primero, compra más tarde, unas hectáreas de Ghost Ranch, donde pasa todos sus veranos lejos de Alfred, pintando en soledad. Sin dejar de cartearse con su esposo, eso sí: en total las misivas de la pareja superan las 25 mil páginas. Ferozmente independiente (mantuvo su apellido de soltera), Georgia descubre un pueblo cercano, Abiquiú, donde empieza a construir la casa-estudio donde se recluirá definitivamente al tiempo de morir su marido en 1946.

Retomando el motivo floral, no es que a O’Keeffe ni le fuera ni le viniera la presunta “indecencia” de sus piezas; de igual modo que le importaban tres rabanitos las modas pictóricas en boga. Además se mostraba displicente ante la idea de ceñirse a etiquetas, alternando entre arte abstracto y figurativo con estilo propio y elocuencia. Es solo que ella siempre sostuvo que su única pretensión era mostrar dignamente una flor, “a la que nadie se toma el tiempo suficiente de apreciar, porque ver lleva tiempo, igual que lleva tiempo cultivar una amistad”. Fuera o no su intención, la ligazón entre botánica y erótica resulta ineludible, en especial “cuando el goce cromático está en su apogeo -en palabras de Le Monde- amén de rosas, púrpuras, rojos carmesí que evocan piel y sangre, cuando las sinuosidades de tallos y pétalos remiten a venas y pliegues de la carne”. La insinuación entrelíneas era un gesto subversivo, radical que revertía lo que, durante añares, había sido socialmente aceptable (los hombres pintaban mujeres, y las mujeres flores, y no precisamente por elección como expuso la impresionista gala Marie Bracquemond que, en el siglo XIX, protestaba por la limitada formación pictórica para ellas, vetada su aproximación al desnudo).

Otras obras, como aquellas donde O’Keeffe aborda las inusuales, ondulantes, fantasmagóricas formaciones de Bisti Badlands, en su querido Nuevo México, también suelen verse a través del prisma antropomórfico, como alusiones más bien vagas o bastante explícitas, según la ocasión. Hay dunas que sugieren pechos, colinas o pendientes que pasan por vientres; lirismo del cuerpo -dirán voces en tema- que es exaltado por su magistral manejo de los colores, de la paleta…

Georgia O’Keeffe rara vez concedía entrevistas, lo que le confirió cierta aura de elegante apatía y atrayente severidad. Acaso esa inaccesibilidad haya sido la razón por la que se haya analizado con lupa cada rasgo que se le conoce; por caso, cómo se llevaba con los fogones. Alguna vez alguien apuntó que cocinaba como pintaba: vigorosamente, fascinada por la generosidad de la tierra. Anotaba sus recetas en cursiva, en fichas que guardaba con diligencia en una latita, optando por alimentos simples, frescos, naturales. Para preparar brócoli, por ejemplo, tan solo recomendaba prepararlo al vapor y agregarle una pisca de sal. El interés en su figura cabal, coherente de la cabeza a los pies, también ha hecho que se mirara con aumento su predilección por vestir casi exclusivamente en blanco y negro, algo que, según ella aseguraba, respondía a cuestiones de practicidad.

De look sobrio y

andrógino, favorecía las túnicas holgadas y las chatitas en época de corsés y

tacones; sus blusas rara vez tenían florituras -a lo sumo un volante o un

lazo-, y solía decantarse por botones de nácar. En su rancho, gustaba ir de

confortable camisa y jean, “el único atuendo que puede tenerse por típicamente

norteamericano”, le escribiría a un amigo. Detestaba las telas sintéticas,

prefiriendo la lana, la seda, el algodón, en prendas que -dándosele

estupendamente bien la costura- ella misma confeccionaba o intervenía, logrando

conservar algunas en prístinas condiciones por muchas, muchas décadas…

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/guadalupe-treibel.png?itok=eYqp3dET)