El antimuseo de Tasmania. Un “subversivo Disneyland para adultos”. Un templo secular. Un museo para la generación Youtube. Un museo cuyo nombre lo dedica al arte antiguo y moderno, pero que en realidad se consagra al sexo y la muerte. O tal vez es lo mismo. Todo esto es apenas la punta del iceberg del MONA, el Museum of Old and New Art que convirtió a la lejana Tasmania –lejana incluso para los australianos- en un destino de arte y no solo en un gran parque nacional poblado de demonios o un puerto de partida para la exploración antártica. Aunque David Walsh, su creador, se aleje de cualquier objetivo filantrópico y asegure que fundó el museo para “hacerse famoso y conseguir mujeres”. Lo cierto es que, seis años después de la refundación que en 2011 le dio su aspecto actual, el MONA concentra la atención de los aficionados al arte, cambió en el imaginario turístico el perfil de Hobart y recibe un flujo constante de visitantes que vienen a verlo como principal atracción de la pequeña capital de Tassie, el diminutivo cariñoso de Tasmania.

JUGADOR Y COLECCIONISTA En esta historia el personaje clave es David Walsh. Nacido hace 56 años en un suburbio pobre de Hobart, con el tiempo se reveló como un genio matemático… aplicado al juego. Miembro de la liga de jugadores conocida como Bank Roll y con una habilidad que le reporta –según sus propios dichos– unos ocho millones de dólares al año, llegó a descubrir por ejemplo que cierto tipo de ruleta tenía una inclinación no detectada que aumentaba un 20 por ciento las posibilidades de que ganara el número 27. Los miembros de Bank Roll juegan unos 3000 millones de dólares al año en todo el mundo y, según la prensa australiana, siguen desarrollando nuevos modelos matemáticos y softwares para ganar apuestas en todo tipo de deportes en varios continentes. Nada de lo humano le es ajeno: hasta sobre el resultado del último cónclave apostó el inefable Walsh, que sin embargo descubrió un día que “el juego, como el mercado de futuros, no produce nada. Solo hace que el dinero cambie de manos. Los ganadores terminan con el dinero en la mano pero no lograron nada”.

Salvo que uno sea, además de matemático y jugador, también el creador de MONA. No es que el museo empezara por el amor desmedido de Walsh hacia las bellas artes: es que un día, después de haber ganado mucho al black-jack en Sudáfrica, descubrió que no podía sacar del país tanto dinero en efectivo. La solución fue comprarse la puerta de un palacio yoruba por 18.000 dólares: la primera pieza de una colección global de antigüedades (muchas de las cuales resultarían falsas, pero sin mermar el nuevo interés de Walsh por el coleccionismo).

El siguiente paso fue la compra, en 1995, de la pequeña península de Moorilla en la periferia norte de Hobart, donde abriría lo que en 2011 se transformó definitivamente en MONA, el Museum of Old and New Art. No es que haya un consenso total sobre una propuesta que combina una bodega, un museo, una ecléctica colección de obras de arte obsesivamente fijadas en torno al sexo y la muerte y hasta su propio ferry para llevar a los visitantes: pero las cifras hablan bastante claro –al fin y al cabo se trata de un hombre que solo halla paz en las matemáticas- y dicen que en menos de cuatro años más de 1,25 milló de personas conocieron el MONA, que el museo contribuyó con más de 100 millones de dólares anuales a la economía de Tasmania, y que fue el principal motivo para que Hobart fuera declarada, en 2013, como uno de los diez principales destinos turísticos del mundo. Lo que no es poco, considerando que pocos podrían ubicarla en un mapa.

MONANISMS “No es tan grandioso ser rico –contaba Walsh en Monanisms, el primer catálogo del MONA, publicado en 2011– ¿entonces qué hacer? Mejor construir un museo, hacerme famoso. Eso conseguiría chicas”. Y no solo. Este personaje digno de Dostoievski también se atrevió a apostar sobre la vida del artista francés Christian Boltanski. El trato fue así: en 2009, acordó pagarle para filmar su estudio durante las 24 horas y transmitir las imágenes en vivo hacia Tasmania. Con un detalle fúnebre, por el cual el pago sería dividido en cuotas mensuales durante ocho años, y si Boltanski moría antes de cumplirse el plazo, Walsh ganaría la apuesta, pagando la obra menos del valor convenido. En 2009, Boltanski contó: “Me aseguró que moriría antes de los ocho años, porque nunca pierde. Alguien que nunca pierde o cree que nunca pierde debe ser el demonio. Está fascinando con la muerte. Realmente le gustaría ver mi muerte, en vivo. Dice que está constantemente anticipando ese momento. Quisiera tener mi última imagen”. Nada que el brillante jugador fuera a negar: “Sería grandioso si muriera en su estudio. Pero no creo que fuera ético organizarlo”, le dijo Walsh a The New York Times. Por si alguien se lo pregunta, Boltanski está vivito y coleando. Y este año, para la Bienal del Sur, creará en Bahía Bustamante (Chubut) una obra que recrea el canto de las ballenas gracias al viento y las trompetas.

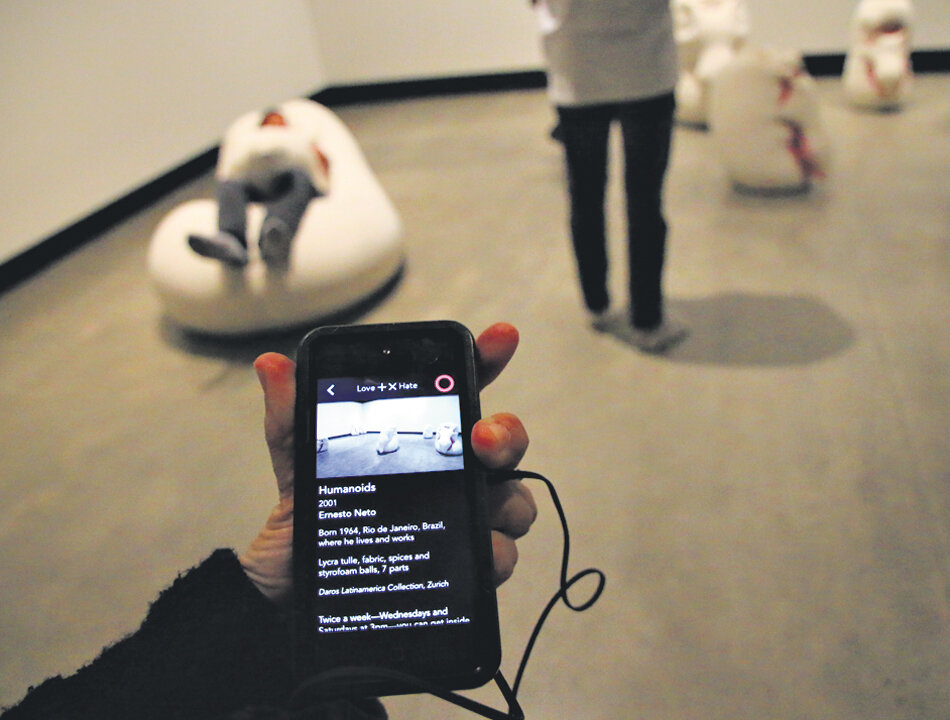

La experiencia MONA empieza en el centro mismo de Hobart, desde donde parte el ferry que lleva a los visitantes hacia el museo cruzando el río Derwent. No porque el museo no sea accesible por tierra, sino porque la intención de Walsh es que la gente se acerque desde el agua… como hacían los antiguos griegos con sus templos. La entrada es una abertura en una fachada de espejos deformantes, el comienzo de la aventura: luego, se baja 17 metros bajo tierra hasta alcanzar los tres niveles del museo y su sorprendente –como mínimo– colección de obras de arte, que podrían calificarse de cualquier cosa menos de complacientes. Vale recordar que en la muestra inicial del MONA se podía dar “likes” a las obras mediante un dispositivo especial, y aquellas que alcanzaran al mayor número en un plazo dado… eran retiradas de la exposición. Nada de ir con la corriente.

Cada visitante verá probablemente un MONA diferente según cuándo visite el museo –que algunos consideran construido como un laberinto borgiano– y cuáles sean las obras expuestas para las diferentes muestras en curso, pero dieron que hablar particularmente la escultura de chocolate hecha sobre los restos de un atacante suicida checheno; la pared con 150 esculturas de vaginas (Cunts and Other Conversations); la maquinaria-cloaca que recrea el sistema digestivo humano convirtiendo alimento en excrementos (Cloaca Professsional; alimentación a las 11.00; excreción a las 16.30 todos los días); el personaje de manga desnudo que expulsa un sideral chorro de semen (My Lonesome Cowboy, de Takeshi Murakami). En este contexto, la obsesión por los puntos de Yayoi Kusama en On the Origin of Art, la muestra que acaba de terminar, parece un juego de niños. Totalmente alejado de cualquier recorrido lineal, el MONA obliga a ir y venir, sumergiéndose en un ominoso ambiente sin ventanas y perdiendo literalmente el rumbo entre las distintas áreas (algunas con un cartelito preventivo porque podrían “herir la sensibilidad del visitante”). Y no termina en su exposición subterránea, sino que se prolonga con obras al aire libre, como Amarna, del artista de la luz James Turell (cuyas obras de inasible belleza se exponen también en el museo de la Bodega Colomé, en el norte argentino). Tal vez una desmentida virtual de los dichos del propio David Walsh cuando afirmó “no estar seguro de que el arte sea tan importante para mí”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/graciela-cutuli.png?itok=2UDmZAzm)