Hasta hace un tiempo no había tantas cosas. Juguetes, pongamos: de generación en generación, la cantidad de juguetes viene creciendo exponencialmente. Elementos para la construcción, para la cocina, para el aseo, para vestirse, para estar cómodo: siempre hará falta algo. Algo más. ¿Cuánto más? Cosas para tener a disposición cuando sea necesario. Por supuesto: aquello de las de primera necesidad. Conseguidas éstas, otras que nos vayan robusteciendo la sensación de que pueden atenuarse los riesgos de intemperie, hambre, desamparo, carencias. Cosas. Cosas a mano para la fantasía de atenuar la soledad, el olvido, el paso del tiempo, la desesperación, la perspectiva de la muerte, la perspectiva de la nada. El miedo.

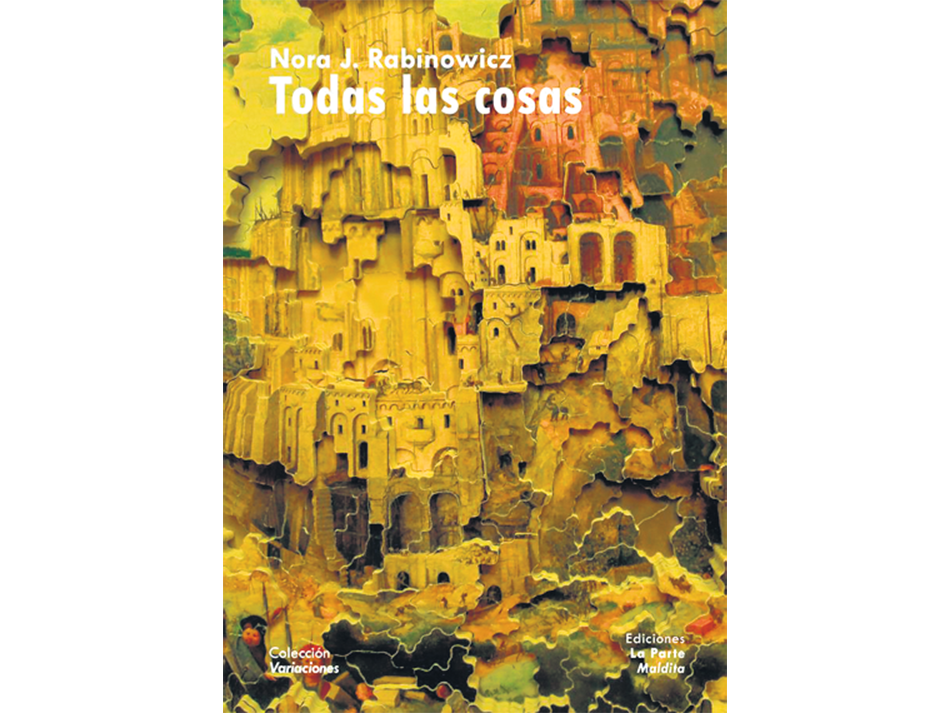

A partir de una historia de amor, sobre esto trabaja en principio Todas las cosas, primera novela de Nora J. Rabinowicz (nacida en 1977, en la ciudad de Buenos Aires). La historia comienza desde el final, una tarde de otoño, mientras la narradora limpia y airea su departamento de un ambiente: del otro lado del teléfono Andrés, su ex, le cuenta que ha muerto el gato Magic; hace ya cinco meses que no están en contacto y él, devastado, sin explicitar le pide auxilio, consuelo y algún envión para resolver qué hacer con el cuerpo del animal con el que ambos convivieron, tumbado ahora en el piso del cuarto del fondo de su casa, tapado con una sábana. Desde este capítulo inicial, cargado de señales que con el correr de las páginas irán calibrando sentido, la narradora rebobina hasta el comienzo de la relación, cuando se conocieron en un bar: el Andrés tocaba la guitarra y cantaba en una bandita, hacía música para cortos cinematográficos, tenía un tono de voz seductor, proyectos. “Yo, que trabajaba en una oficina y que me importaba muy poco si se incendiaba o no, que no había logrado destacarme en nada de lo que me gustaba, que me costaba horrores armar una vida económica digna y poder sostenerla en el tiempo, de la noche a la mañana tenía enfrente a un hombre que no sólo se había enamorado de mí sino que además tenía las condiciones y la fuerza necesaria para ser todo eso que yo nunca había logrado ser”.

Pero, como avisaba algún ilusionista, las cosas en la magia pueden fallar, y en el amor también. Los encuentros entre ambos se sucedían por ahí o en el departamento de ella; el muchacho, por su parte, retrasó todo lo que pudo que lo visitara en el suyo, heredado de sus tíos. “Es un desastre, mejor no”, se atajaba él; “No será para tanto, te doy una mano y lo acomodamos”, le insistía ella. Pronto en la historia la narradora y el lector se topan con que Andrés es un acaparador compulsivo, de esos que van cargando con todo tipo de objetos los ambientes, hasta hacerlos incluso intransitables. Así, en la perspectiva expandida de vivir juntos, ser familia, tener hijos, esas cosas, se instala en la novela un tironeo entre “para qué querés esta porquería” y “no, a esto no lo tiremos, que en una de esas le viene bien a…”; o “no, esto es un recuerdo de cuando…”; o “tampoco, con eso y alguna otra cosa que encuentre por ahí, en una de esas voy a armar un…”

En ese tironeo en crescendo Rabinowicz entrevera angustia, nostalgia y humor, con una escritura que conjuga con fluidez diálogos muy ágiles, inventarios entre absurdos y abrumadores de las cosas de Andrés, y el retrato desparejo de los dos personajes, espacios abiertos que deja el libro para que el lector esboce o imagine. En efecto, él y su mirada aparecen íntegramente mediados por el relato de ella, y de ella apenas si aparece alguna referencia tangencial a su historia; la narradora prefiere incluso no revelar cuál es su nombre, aunque hacia la mitad de la novela desliza que Andrés empieza a llamarla Gilli, por el protagonista de La isla de Gilligan, aquel marinero náufrago de la comedia televisiva, cuya cancioncita empezaba: “Siéntese a escuchar el relato de un viaje fatal…” (Permítaseme una digresión, una perspectiva que proyecta Gilligan, Carol, la psicóloga feminista, autora de In a different voice, que plantea entre otras cosas que las mujeres razonan distinto desde el punto de vista moral, que tienen más desarrolladas la compasión y la empatía). El tironeo que bosqueja Rabinowicz también puede leerse así: parados en el presente, Andrés anda sobrecargado de pasado y la narradora se ilusiona, liviana, hacia el futuro.

Como acumulador, Andrés parece comulgar con la mirada crítica del Úselo y tírelo de Eduardo Galeano, un libro en el que el narrador uruguayo auscultaba el pulso del consumo desenfrenado y el casi inmediato descarte de cosas (y personas) para signar el imaginario de una época. Andrés, por las dudas, no tira y casi nunca usa, pero las cosas también lo han ido colonizando y a la vez que se multiplican a su alrededor sobreimprimen en su interior destinos hipotéticos, ruidos inconducentes que circulan en falso por su cabeza y van superponiéndose. Ante el mundo líquido que describe Zigmunt Bauman, este muchacho se armó un mundo sólido atestado de cachivaches-señales de su existencia, que llevan a pensar en costras que se acumulan, en continua regeneración. Entre las cosas que atesora están las urnas con las cenizas de sus padres: habían nacido en España y tallaba la promesa de llevar los restos a su tierra. Así que allá van, a reunir a los muertos con los muertos, a descargar polvaredas. Un viaje a los orígenes en el que se encontrarán con su familia y, aunque en la novela no haya alusiones explícitas, pueden proyectarse las marcas profundas que dejó en varias generaciones la Guerra Civil: los muertos, la necesidad de las cosas. La necesidad de conservarlas. Para tiempos adversos, o para fantasear con un uso, o para que no se pierdan. Seguro que Andrés podría decir algo al respecto. En cuanto a la posibilidad de ser una cosa más, la narradora de Rabinowicz tiene para decir toda esta novela. Más allá del amor.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/angel-berlanga.png?itok=QPUvgANm)