Ya antes de que el bebé naciera la madre alquiló una niñera a fin de prepararla para cuando hiciera falta. Le dijo a la niñera: “El bebé está en la sala pero es pequeñísimo. Si no lo ves, no te preocupes”. Luego la madre fingió que se marchaba, pero se escondió entre los arbustos, más allá de la ventana de la sala, para vigilar hasta el último movimiento de la niñera. El bebé minúsculo es tan minúsculo que la madre nunca pareció estar embarazada. Y, cuando nació, al médico le llevó mucho tiempo encontrarlo. De haber tenido alas, habría sido un pinzón o un colibrí. Los más brutos de la comunidad, cuando oían hablar del bebé minúsculo, bromeaban con que el bebé era chiquito porque el padre estaba muy lejos. “Como un punto en el horizonte”, decían. La madre temía por el bebé minúsculo, temía que cada habitación alfombrada le pareciese una pradera sembrada de monumentos inmensos y tapizados, cada árbol una red verde de luz frágil, cada flor una herida del aire. De modo que vistió al bebé con un disfraz de gato, con suaves rayas grises y atigradas, y se sentó al sol de la tarde para mirarlo dar tumbos y rodar sobre la hierba. Pronto empezó a dudar de que ese engaño pudiese garantizar al bebé un tránsito seguro a la edad adulta.

Le preocupaban los filos de las hojas de hierba, las espinas de los arbustos, los turbulentos ataques del clima, por no hablar de los ataques –maullantes, indiscretos, brutalmente veleidosos- de los gatos del vecindario. La madre del bebé minúsculo se estremeció. Pensó en quitarle el disfraz de gato pero no hizo nada hasta que el bebé mató un ratón. Entonces el disfraz desapareció.

Como todo el mundo sabe, el amor de una madre por su hijo vive en esa opulenta confluencia de preocupación abnegada y ostensible identificación. En su natural y dispuesta aceptación del deber, se eleva por encima del azar. Su destino se extiende más allá del mudo escrutinio de Eros. No hay nada que se le pueda equiparar. Comparados con él, los formales artificios que circulan entre un hombre y una mujer parecen barato material de comedia.

La madre del bebé minúsculo cumplía las obligaciones trascendentales de su sexo con inalterable devoción. Ataba al bebé a la cola de una cometa pero jamás soltaba el cordel; llevaba al bebé en el bolso para no perderlo. En casa, colocaba al bebé en una sillita del comedor, todo rodeado de rosas. ¿Llegaría el bebé minúsculo a convertirse en estrella de Hollywood, y a esparcir su fulgor por todas las habitaciones? ¿Llegaría a encumbrarse en lo más alto de la sociedad italiana? ¿Se uniría acaso a la iglesia mormónica, para sentarse en la habitación celestial a que los espejos lo reprodujeran hasta la eternidad? Bien está meditar sobre la fortuna de los seres amados. Ellos atraviesan los esplendores de los vestíbulos de hotel, descansan al borde de piscinas en parajes desiertos, leen bestsellers en metros y trenes. No están solos nunca. Pensemos ahora en el bebé minúsculo dentro de unos años. Una mujer más bien menuda, de azules ojos de abalorio, mira por la calle en busca de su peinado favorito. Cuando lo vea –los largos bucles negros forman un castillo de pelo- se imaginará llevándolo ella. Está sentada, con un vestido floreado. Con las flacas piernas cruzadas, sin tocar el suelo con la punta de los zapatos, de pronto, en un tono casi inaudible, empieza a cantar una canción sobre la lluvia que cae y un hombre que regresa al hogar en bicicleta. La esposa del hombre se asoma a la ventana para mirarlo, pero la ruidosa aparición de unas gaviotas lo distrae. La mujer menuda se levanta. El tren se ha ido. Alrededor de ella se prolongan los ecos del día. Todo es inapreciable, piensa. La muerte no me poseerá. Esta es la historia del bebé minúsculo.

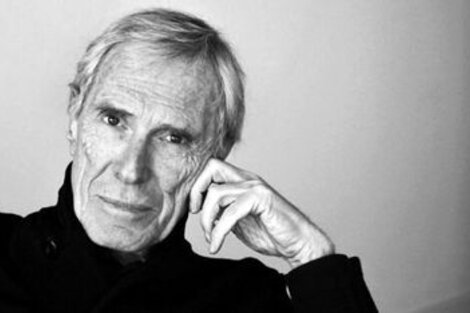

Este cuento de Mark Strand pertenece al libro Sr. Y Sra. Baby y otras historias que acaba de publicar la editorial Leteo. Mark Strand es uno de los mayores poetas en lengua inglesa del siglo XX, y el único que obtuvo un Premio Pulitzer. Este libro es también el único de relatos y cuentos que escribió. La edición de Leteo incluye una entrevista de Strand con el actor y dramaturgo Wallace Shawn y un prólogo de Eugenia Almeida. La traducción de los cuentos es de Marcelo Cohen.