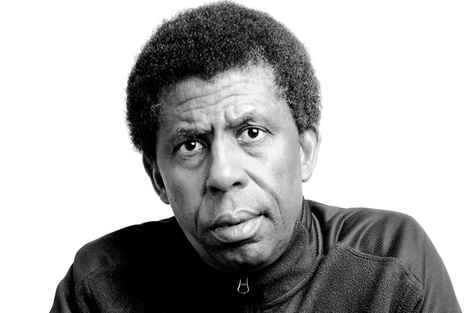

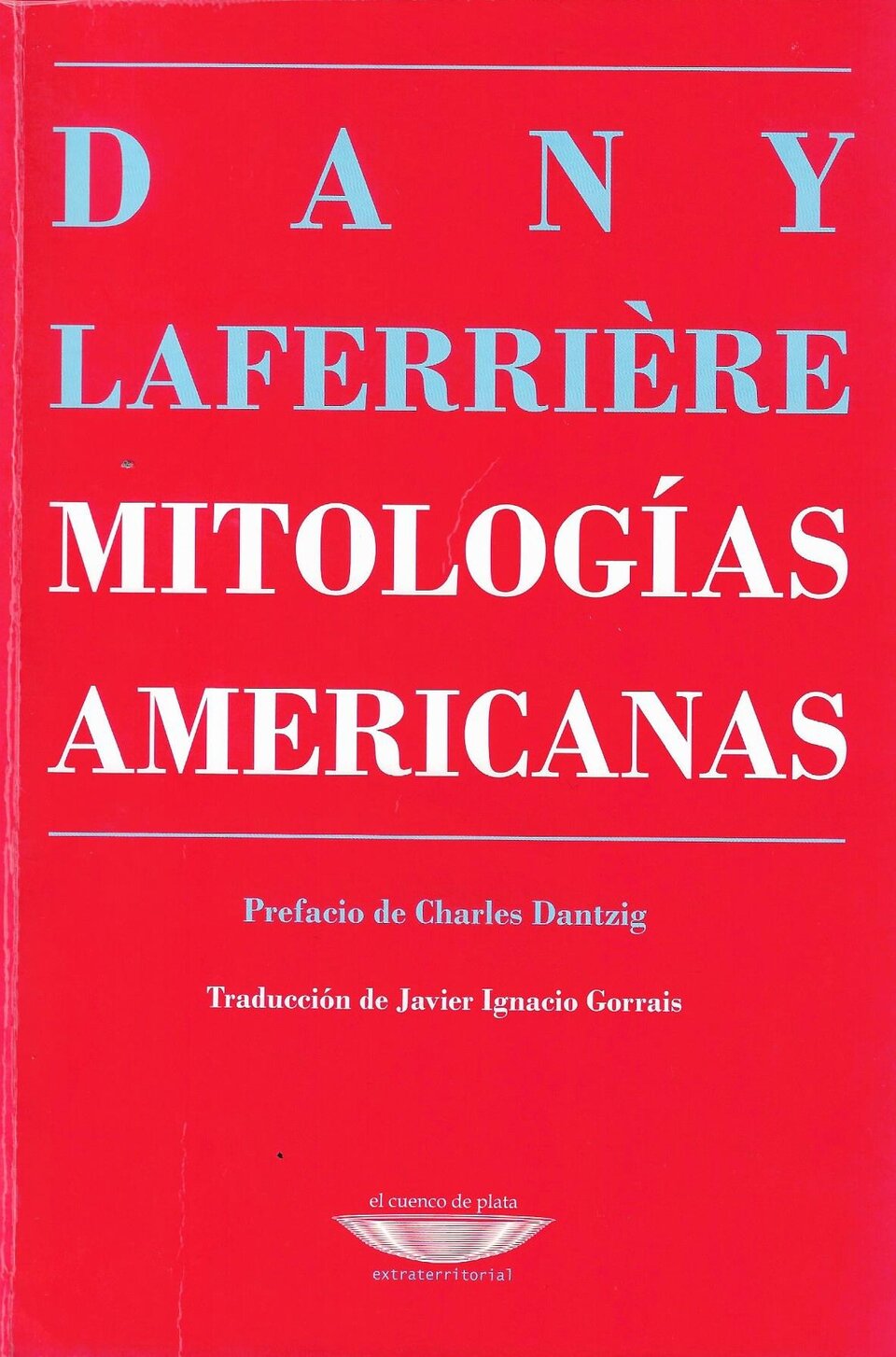

Lo primero que puede pensarse de un libro titulado Mitologías americanas cuyo autor es haitiano es que va a hablar del vudú o cosas por el estilo. Justamente eso es lo que Dany Laferrièrre pone en cuestión: los preconceptos y el nutrido imaginario racista. Nació en Haití, al igual que su padre fue perseguido por los tiranos Duvalier, Papa Doc y Baby Doc, reside en Canadá y desde 2013 es miembro de la Académie Française. Logró fama con una novela publicada en 1985, Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse, más nombrada que leída según su editor francés Charles Dantzig afirma en el prólogo. “A un buen escritor, hay que salvarlo de un libro del que solo se conoce el título”. Luego dirá el propio narrador: “No entiendo cómo se puede hablar de un libro sin haberlo leído”, a lo que su interlocutora le responde: “Es muy común”.

Además de ese relato se incluyen en este volumen que ahora publica El cuenco de plata, Truman Capote en el Park Hotel, Fiesta en casa de Hoki, Esa granada en manos del joven negro ¿es un arma o una fruta? y El zoológico Kama-Sutra. Las historias transcurren en América (Haití, Santo Domingo, Montreal y varias ciudades de Estados Unidos). En cuanto a mitologías, se trata de los mitos modernos que Roland Barthes definió en sus crónicas sobre aspectos de la sociedad de masas que muestran una serie de estereotipos, donde lo histórico, político y social se halla naturalizado. En consonancia, se alude aquí a los clisés, no para disimularlos o analizarlos sino para ponerlos de relieve: “seguramente ella vive en un inmenso departamento bien iluminado, bien aireado, bien perfumado en Outremont, y ¡es aquí donde ella pretende vivir! En pleno Tercer Mundo! Todos esos infieles no son sino perversos”.

Se refiere a la fantasía de la blanca y rica que imagina al negro sensual y potente, por lo que logra tener como amantes a las chicas de clase alta en busca de experiencias exóticas, mientras él compara esta relación con la bomba atómica, recurrentes en el texto, tanto esta imaginaria como la real de Hiroshima. Laferrièrre no usa eufemismos, es muy políticamente incorrecto, ironiza sobre las creencias de los blancos, desde los wasp que los odian hasta los que, culposa o lujuriosamente, se vinculan con “el negro”.

Pero también ataca los prejuicios de los negros. Por lo cual la voz narrativa, esa primera persona que cuenta y que transparenta al autor (en los episodios vividos por un escritor) va a declarar que por su obra ha logrado que lo detesten blancos y negros. Si sostiene que los blancos inventaron el racismo, también que los negros son paranoicos, que Spike Lee -con el que mantiene una polémica- se equivoca. O cuando relata el caso de Mumia Abu-Jamal de Filadelfia, musulmán negro condenado a muerte acusado de haber matado a un policía blanco, se burla bastante de quienes lo defienden seducidos por la personalidad de ese negro al mismo tiempo que, en tono nada jocoso, señala que “las cifras acusan a Filadelfia: de los ciento treinta condenados en el Estado de Pensilvania, donde los negros representan menos del 20% de la población, ciento quince son negros”.

Las diferencias raciales recorren todos los relatos, se manifiestan, como las mitologías barthesianas, en la vida cotidiana, en los detalles, así por ejemplo, el narrador/ autor está sentado en un bar con un blanco, observa que en casos tales el mozo siempre le da la cuenta al hombre o la mujer blanca, queda implícito o no tanto, que el negro, inferior, no es el que paga porque de algún modo -sea empleado o amante- está subordinado al blanco. Además, para complicar el tema, también aparecen los amarillos (ya que “en la bolsa de los valores occidentales, la madera de ébano ha vuelto a caer” y “el amarillo va en alza”), y los rojos (indios americanos) aunque estos en menor medida.

Sin embargo, no se trata de una literatura de denuncia en el sentido habitual del término, sobre todo por la mirada humorística y los juicios a veces mordaces, sí hay mucho de testimonio en esa primera persona que remite al propio Laferrière- al hablar de las dificultades para escribir, de la edición, de la recepción y las valoraciones del periodismo y la crítica, lo cual le permite, con sus comentarios irónicos, mostrar prejuicios positivos o negativos.

Junto con una gran cantidad de mujeres (blancas y japonesas en especial) que van desfilando -en las relaciones sexuales y diálogos- algunas de las cuales son nombradas por algún rasgo, como Miz Literatura, Miz Suicidio, Miz Sophisticated Lady, Miz Snob, etc., hay gran cantidad de nombres de bares, calles y otros sitios de las ciudades en que reside o que recorre. En particular, cuando el autor/narrador emprende un viaje por Estados Unidos para realizar un escrito por encargo sobre la vida y cultura norteamericanas. Va a evocar aquí a On the road de “el viejo Jack” (Kerouac), pero a esta altura del libro, teniendo en cuenta la cantidad de autores de los que ha hecho comentarios o citado, con quienes ha tenido diálogos imaginados o no, es altamente esperable.

Y mientras va leyendo y citando a Walt Whitman, el viaje por Estados Unidos depara la descripción de ciudades chicas y grandes, conjeturas y críticas a las creencias y conductas de sus habitantes así como el encuentro o evocación de muchísimos artistas, políticos, profesores, actores, periodistas, políticos, intelectuales, turistas o emigrados. Así le dedica un retrato a su admirado escritor negro James Baldwin, lo ve como un patito feo, compara sus manos con las de Miles Davis, “dos grandes artesanos”.

Concluye, luego de filosas opiniones sobre la potencia más grande del mundo que ha creado a Michael Jackson (“un androide que no es ni negro ni blanco, ni rojo ni amarillo”) que “América es un enorme televisor con muchas imágenes dentro”, las que ha ido desplegando para evidenciar las mezclas raciales y culturales. Tal vez un personaje lo sintetice: el amigo del narrador, con quien comparte el sucio departamento donde escribe en una vieja Remington 22, es un negro que lee El Corán, las Obras Completas de Freud, escucha jazz, toma té de Shangai, se acuesta con chicas blancas, tiene una filosofía de la vida más bien pesimista y vive como un buda ermitaño.

En abigarrado fresco del mundo actual, el negro haitiano que no quiere la lástima de los bienintencionados intelectuales neoyorquinos y que dialoga en Miami con “el único haitiano que confiesa que es rico”, no cesa de reflexionar sobre la literatura propia y ajena, omnipresente en estas novelas, ni de una motivación fundamental para escribir: “Escribo para demostrar que no soy un perro. Y no es una manera de hablar.”

>Un fragmento de Mitologías americanas

LA RUEDA DEL TIEMPO OCCIDENTAL

Las cosas van terriblemente mal en estos tiempos para un negro seductor. Concienzudo y profesional. Parece terminado el periodo de Negritud, has been, caput, finito, tachado. Negro, out. Go home Nigger. El Gran Momento Negro ¡terminado! Hasta la vista, Negro. Last call, colored. Vuelve a la sabana, negrito. Háganse el harakiri ahí donde ustedes saben. Mira, mamá, dice la joven blanca, mira al negro cortado. Un buen negro, le responde el padre, es un negro sin pelotas. Bueno, en suma, esta es la situación en este inicio de los años ochenta marcados por la desgracia en la civilización negra. En la bolsa de los valores occidentales, la madera de ébano ha vuelto a caer. Si, al menos, el negro eyaculara petróleo. El oro negro. ¡Qué pena, el esperma del negro es blanco!”. En cambio, el amarillo va en alza. Es limpio, el japonés no ocupa lugar y conoce el Kama-Sutra como a su primera Nikon. Si ustedes vieran esas muñecas amarillas (1,25 metros, 50 kilos), tan portátiles como una caja de maquillaje en el brazo de esas chicas altas (modelos, vendedoras de grandes tiendas), capaces de arrancar gemidos azules. Parece que los japoneses están hechos para la música disco, como los negros para el jazz. Sin embargo, no siempre fue así. God no siempre ha sido amarillo. El traidor. En los años setenta, a América aún se le paraba con el rojo. Las estudiantes blancas pasaban su examen de ingreso sexual prácticamente en las reservas indias. Las residentes se contentaban con los escasos estudiantes indios que aún quedaban en el campus. Naturalmente, una gran cantidad de pieles rojas acudía, desde numerosas tribus, atraída por el olor de la carne de las jóvenes squaws blancas. Por más que fuera un orgullo iroqués, un polvo gratis es mejor que el aguardiente. Entonces, las chicas blancas se cogían al hurón. El polvo cheyene es alucinante. No es cualquier cosa coger con un tipo cuyo nombre exacto es Toro Fogoso. A cada aullido que se oía por la noche en los dormitorios, uno podía adivinar, según la modulación, que un hurón, un iroqués o un cheyene acababa de inseminar a una joven blanca con su esperma rojo. Eso duró hasta que todos los indios se agarraron una sífilis crónica. Por lo tanto, como la supervivencia de la raza blanca anglosajona se vio amenazada, el Establishment detuvo a tiempo la masacre. Las chicas wasp fueron tratadas drásticamente con penicilina, luego de haber enviado de vuelta a los estudiantes indios a sus respectivas reservas para acabar discretamente el genocidio comenzado con el descubrimiento. Las universidades retomaron su rutina diaria, gris, pálida, sin salida y, justo cuando las chicas comenzaban realmente a aburrirse con los tipos sosos, pálidos y lánguidos de las Ivy League, estallaron en el campus las primeras violentas, potentes e incendiarias manifestaciones de los Black Panters. “¡Por fin tenemos sangre!”, gritaron a coro las Joyce, Phyllis, Mary y Kai, hartas ya de los polvos semanales que llevan a ese tipo de unión convencional y a una vida gris frustrada con los John, Harry, Walter y consortes. El polvo negro es otra cosa. A América le gusta coger de otra manera. La venganza negra y la mala conciencia blanca en la cama son una bomba atómica. En todo caso, hubo que sacar a la rastra, prácticamente, a las chicas de mejillas rosas y cabellos rubios de los dormitorios negros. El gran negro de Harlem se coge sin parar a la hija del Rey de la navaja, la más blanca, la más insolente, la más racista del campus. El gran negro de Harlem experimenta el vértigo de culearse a la hija del propietario de todas las barracas insalubres de la calle 125 (su barrio). Cogiéndosela por todas las reparaciones que el hijo de puta de su padre nunca realizó, fornicándosela por el horrible invierno del año pasado que se llevó a su joven hermano tuberculoso. Así, la joven blanca acaba plenamente. Es la primera vez que alguien le manifiesta su odio de tales características. El odio en el acto sexual es más eficaz que el amor. Todo esto ya terminó. La última guerra librada en América. Al lado de esta guerra coloreada de los sexos, la de Corea fue una escaramuza. Y la guerra de Vietnam, una broma sin incidencia respecto del curso de la civilización judeo cristiana. Si quieren un panorama de la guerra nuclear, coloquen un negro y una blanca en una cama. Pero, en la actualidad, se terminó. Hemos rozado la destrucción total sin saberlo. El negro era la última bomba sexual capaz de hacer saltar en pedazos al planeta. Y ha muerto. Entre los muslos de una blanca. En definitiva, el negro no es sino un petardo húmedo, pero no soy yo quien deba decirlo. Dejen lugar a los amarillos. Son los japoneses quienes están bailando sobre el volcán. Es su turno. El casino del polvo. Nada que objetar. Rojo, negro, amarillo. Negro, amarillo, rojo. Amarillo, rojo, negro. La rueda del tiempo occidental.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2019-07/susana-cella.png?itok=QEbCLZfK)