El vuelo salía a la 1:00 am. Dos horas antes, mi colega Viviana y yo esperábamos expectantes en los sillones de la terminal A. Viajábamos para asistir a la legendaria PAG Conference en San Diego, una reunión organizada cada enero en el hotel Town and Country, a la que concurren unos cinco mil científicos desde todos los rincones del planeta. Ese año el protagonista sería el “ADN basura”, y nosotras estábamos ansiosas por presentar nuestro trabajo sobre los cambios genéticos asociados a la poliploidía en plantas. -El poster va abajo- me advirtió mi amiga en el embarque. Dejé ir el tubo con recelo, desconfiando de su marcha errática rumbo a la bodega.

Hicimos escala en Atlanta y llegamos a destino sin sobresaltos. Viviana ya había concurrido antes al evento, y me había anticipado que durante las cenas oficiales pasaban bailando incontables premios Nobel. Pensé en llevar impresos algunos artículos para solicitarles sus firmas durante el chachachá. Nuestro presupuesto sudamericano no había bastado para alojarnos en la sede oficial, pero nos sentimos afortunadas con la reserva en el Kings Inn, justo enfrente del venue del congreso. Al llegar, la chica de la recepción nos preguntó si preferíamos cama doble. -No, no- le respondimos- Camas separadas.

Luego de una ducha veloz salimos disparadas hacia la ceremonia de apertura. Pero al llegar al límite del pavimento, nos encontramos con una barra de metal que impedía el paso de los peatones. El Town and Country estaba ahí, a cincuenta metros escasos, pero no veíamos ninguna manera de llegar a él. De regreso en la recepción, preguntamos cómo se hacía para cruzar. Oh, you’ll need to go up to the bridge and cross the pass under the road. Luego de cuarenta minutos de caminata alcanzamos el puente y regresamos por la vereda opuesta. Llegamos cuando los mozos ya estaban levantando las bandejas del desayuno, pero alcanzamos a registrarnos a tiempo, recibir la bolsa ecológica con el programa y manotear un bollo de crema y un café frío, con los que ingresamos a la semipenumbra de la sala de plenarias.

La conferencia inaugural era impresionante, con todos los delegados reunidos en torno a un señor diminuto que, dilatado por decenas de pantallas, prevenía sobre la proximidad del cambio climático. En la pausa del café cruzamos a un par de conocidos que nos saludaron de compromiso mientras corrían detrás de algún pez gordo. En eso avizoramos a dos colegas, directivos de una conocida firma internacional con sede en Argentina. Estaban comentando con preocupación que en el supermercado les habían preguntado si eran árabes.

-¿Chicas ustedes dónde están alojadas?- consultaron curiosos. Cuando les contamos sobre la caminata matutina obligatoria, se empezaron a reír a carcajadas. -Sigan así, sigan con ese trabajo en la Facultad...

Esa tarde aprendí dos cosas útiles: a detectar posters relevantes y a conseguir productos de mercadeo. La primera la asimilé persiguiendo a uno de los Nobel y copiando todo lo que hacía: leía el título del trabajo y luego iba directo a las conclusiones. Si valían la pena, se quedaba mirando los detalles. Como cada poster demandaba en promedio unos veinte segundos, era posible, con cierto compromiso, evaluar los cinco mil trabajos en cuatro días de recorrida. La segunda fue una revelación de mis amigos los “árabes”. A las cinco de la tarde se habilitaba en el subsuelo un salón donde cientos de empresas biotecnológicas promocionaban sus productos. Viviana, más experimentada, me instruyó: "Vas mesa por mesa preguntando por lo que venden y les pedís que te den alguna lapicera, o lo que sea". Así, después de una hora de escuchar las bondades de los últimos rotores VACUMAX, conseguí juntar un llavero doble hélice, una gradilla flotante para tubos Eppendorf y dos perros de peluche. En el fragor de la cacería nos cruzamos con mi amiga, que también se había hecho de algunos tesoros por el estilo.

En eso, vimos avanzar hacia nosotras a los “árabes”, cargados con dos bolsos cada uno, repletos de merchandising. -Hola chicas. ¿Cómo les fue? ¿Juntaron algo?- preguntaron con curiosidad y una actitud algo competitiva. Nuestras reservas palidecían ante la abundancia de las suyas. Parapetados en un rincón, desplegaron sobre el piso una colección interminable de objetos de plástico y ropa bizarra. -¿A ver lo que consiguieron? ¿Pero no ves que son boludas? Listo, vengan detrás de nosotros y hagan lo mismo.

Escoltamos con devoción a nuestros maestros en el arte del pillaje empresarial. Estiraban la mano sin vergüenza y tomaban todo objeto flexible que se les pusiese delante. En media hora teníamos nuestras mochilas repletas. -Así se hace. No pregunten nada, agarren lo que ven y rápido pasen a la otra mesa.

Toda la semana caminamos los cuarenta minutos de ida y vuelta, escuchando la multiplicación de conferencistas y escamoteando productos. También logramos presentar nuestro trabajo sobre poliploidía y conversar con algunos expertos. El último día estábamos satisfechas y felices. Las valijas las habíamos llevado casi vacías, por lo que resultó fácil llenarlas con el botín de nuestras incursiones al subsuelo. Nos despedimos de los “árabes” prometiéndoles la organización a corto plazo de algún seminario público-privado. En el avión, mientras dispensábamos la tonelada de dióxido de carbono de rigor, brindamos por el éxito que habían tenido los posters y nos apuramos a ordenar la agenda de trabajo antes de aterrizar.

Llegamos sin sobresaltos a Ezeiza, pero mi equipaje nunca apareció. Perseveré más de una hora en la cinta, desencantada. Luego de los reclamos reglamentarios, los empleados del aeropuerto quedaron en contactarme. –Seguro que viene en el próximo vuelo- dijeron. Una semana después, recibí una llamada desde Atlanta: "Creemos que su valija fue despachada hacia otro destino durante la escala. Por favor, necesitamos un listado del contenido completo".

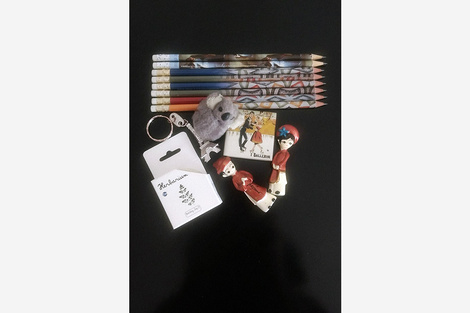

Minuciosa, me dediqué a elaborar el inventario solicitado: un suéter, dos pares de zapatillas, ropa interior, un pisapapeles de acrílico, un cerdo maleable para descargar tensiones, un choclo de plástico verde y amarillo, tres remeras blancas con la inscripción I SPEAK IUPAC, veinticuatro lápices TOWN AND COUNTRY, una gradilla flotante para tubos, una vincha de nylon, un silbato rojo y así seguía. Finalmente la envié. Un mes más tarde recibí el llamado de un tal David, quien con un fuerte acento yanqui y aguantando con dificultad la risa me dijo que tenía una maleta que “creía que era la mía”. Y sí, no se podían equivocar.