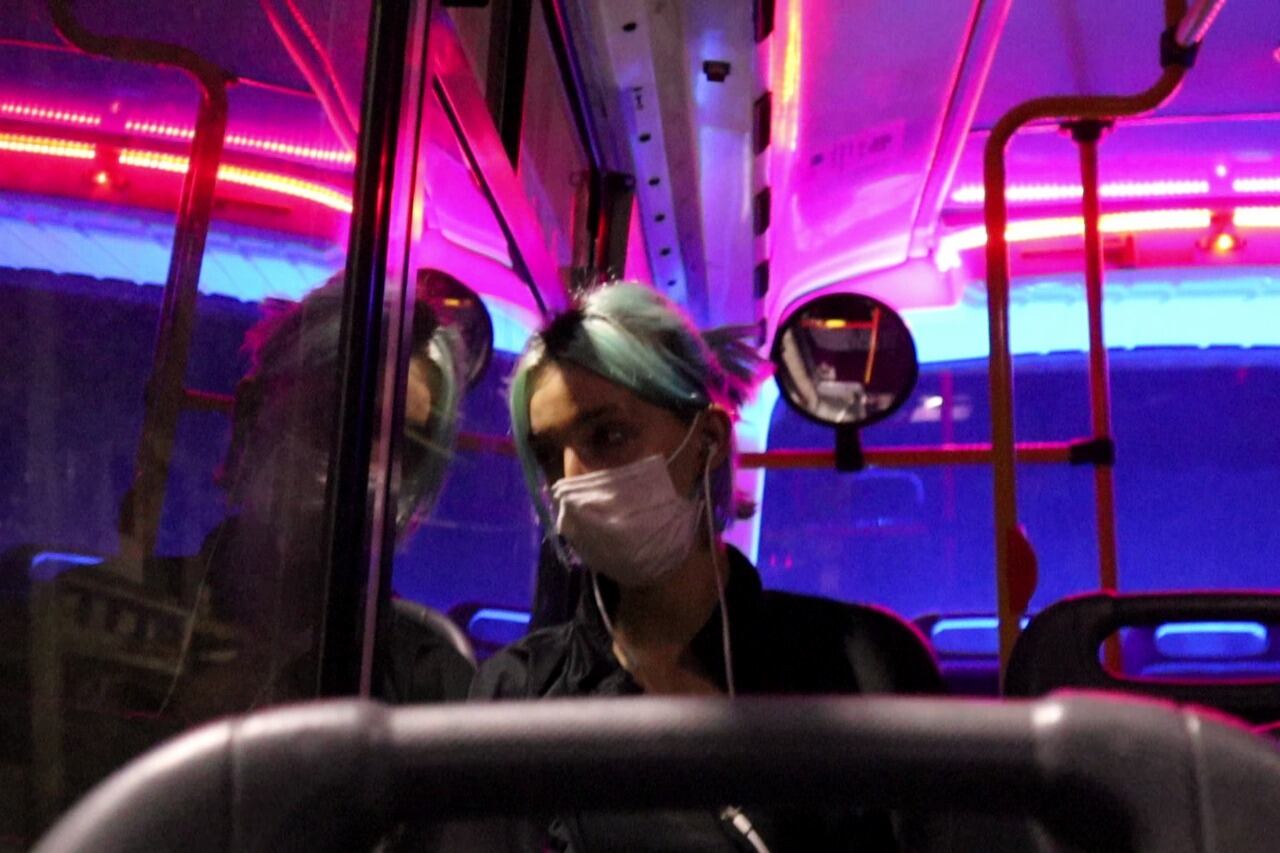

Tres películas de la Competencia Argentina la utilizan como elemento narrativo

Festival de Mar del Plata: la pandemia salta de la realidad a la pantalla

Reloj, soledad (César González), Punto rojo (Nic Loreti) y Noh (Marco Canale, Ignacio Ragone y Juan Fernández Gebauer) tienen a la covid como marco y en algún caso como disparador.