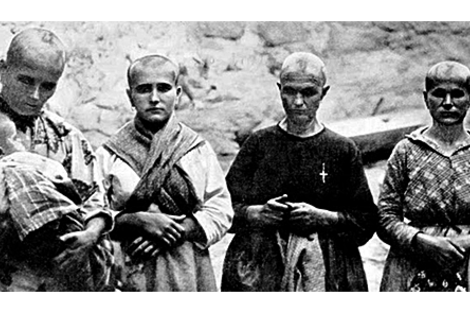

Las mujeres republicanas fueron abusadas desde las instituciones del gobierno, un abuso deliberado y metódico. El franquismo iba tras ellas demonizando aquel aire de libertad que inspiraban, don anhelante con el que resucitaban del encierro. A los hombres los mataban y a ellas, que se quedaban manteniendo la casa en medio de la miseria, las juzgaban en tribunales militares que decidían “qué mujeres debían ser vejadas y marcadas por haber contribuido al derrumbe de la moral”. El castigo era violarlas (“para enseñarles que por fin habían conocido a un hombre de verdad”), raparlas y obligarlas a tomar una sobredosis de aceite de ricino. De inmediato y al compás de una banda de música, las subían a un carro para que el zoológico de mujeres sin melena recorriera el pueblo. La deformidad para Franco tenía cuerpo de mujer libre. Los testimonios de las víctimas superan los cientos, superan los miles –“a los homosexuales o los fusilaban o los exhibían rapados para burla y escarnio público (o hacían las dos cosas)–”, cada aldea conoce la tortura de sus heridas y algunas repiten sus nombres en voz alta para que el miedo y el olvido no canten victoria. En Oropesa, Toledo, la foto de cuatro mujeres y un niño a upa cuenta la verdad de la violación y el despojo. Los nombres de Prudencia, María Antonia, Antonia Juntas y Antonia Gutiérrez y sus sobrenombres, “madre con niño pegado” “pureza”, “la planchadora” y “a la que le cortaron la trenza” son la identidad que nombra a las mujeres sin nombre. Ellas cuatro las nombran a todas. En ellas anidan todas las historias de cárcel que cuentan a gritos mudos el roce brutal con el que las tijeras para animales fustigaban sus femeninas sienes calvas (en Montilla, Córdoba, les dejaban solo un mechón al que le ataban un lazo rojo) y huelen ácido y vivo el vómito que el aceite alimentaba. La marcha aleccionadora era lenta, el carro se detenía para que el público siniestro pudiera pegarles, tirarles piedras o escupirlas mientras el veneno aceitoso las retorcía por dentro. Para el franquismo mostrarlas rapadas era mostrarlas culpables, culpables de ser mujeres hacedoras de un delito que hendía los trazos del pecado en el pelo ausente. Nada les gustaba más a los hombres de Franco que marcarlas, huellas de femicidio hechas por los dedos de los peluqueros asesinos y alentadas desde las plumas fascistas que escribían artículos sobre “el rencor de las feas” (valen como ejemplo algunas pocas líneas de José Vicente Puente, el mismo que escribió en un diario catalán “La ciudad que ha vuelto a sonreír” en los últimos días de marzo de 1939 ), “una fauna que llevábamos entre nosotros, rozándonos diariamente con ella, y sin que su pestilencia trascendiese por encima de nuestra ignorancia respecto a su maldad [...] Odiaban a las que ellas llamaban señoritas. Les aburría la vida de las señoritas. Preferían bocadillos de sardinas y pimientos a chocolate con bizcochos [...]. Eran feas, bajas, patizambas, sin el gran tesoro de una vida interior, sin el refugio de la religión, se les apagó de repente la feminidad.” En la foto del cuarteto, símbolo rescatado para que la verdad se vea, las cuatro mujeres tienen las manos cruzadas, unidas, como si estuvieran abrazando a otras manos y los ojos miran sin mirar dispuestos a convertirlas en otra mujer y en otra más cada vez que se las mira. Multiplicidad de escenas que recorren los pies de unas bailaoras sevillanas que zapatean en las tumbas de los fascistas para que el silencio se vuelva raíz Rapunzel entre lápidas y crezca hasta llegar a la voz de Jimena, una cantante toledana que recita una oda a la belleza calva. Ó

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/marisa-avigliano.png?itok=vIA0PxDm)