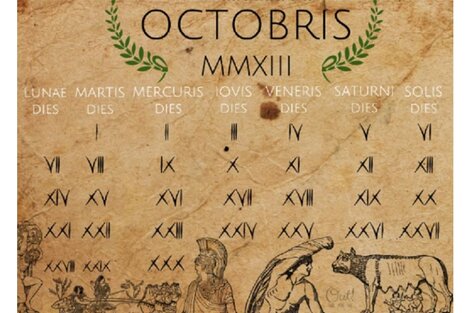

El emparejamiento del tiempo civil con el año agrícola, en Roma, lo hizo Julio César, cual dios, decretando un nuevo calendario. Descuidado nominalista, el César arrancó en enero y no en marzo como era hasta entonces. Le quedaron desfasados los nombres: octubre dejó de ser el mes octavo, noviembre el noveno, y diciembre pasó a ser el duodécimo mes.

Eso sí, mantuvo la categoría de final de año.

*

No siempre en el final terminan las cosas, a veces sólo están empezando. Esto tiene que ver con el sentido de la Historia, con nuestra forma de unir el pasado con el presente y con las perspectivas futuras; las “intuiciones primeras” pueden ser también esquemas de represión. “Los pueblos felices no tienen historia”, ha dicho Valery. Y así como dios -o la naturaleza- ha creado todo desde el caos, la voluntad de terminar no tiene por qué guardar congruencia con la parcela asignada a diciembre.

Solo por costumbre queremos culminar allí donde corresponde en teoría. Por obra de la misma convención, el viejo calendario Juliano parece tener una cesura que nos lleva a echar en falta algo.

Enero es el “tic” y diciembre es el “tac”. Una trama sencilla y a la vez compleja, como ejemplificaba Frank Kermode.

*

A diciembre se llega cada vez más rápido a medida que nos ponemos viejos. Los niños teníamos que esperar demasiado. (La historia era ayer). Veíamos los anticipos aquí y allá, en las mañanas luminosas, en el calor, en los adornos navideños de las vidrieras, en el Libro de Oro de Patoruzú, que era necesario encargarle al quiosquero con antelación. Todos esos signos no conseguían calmar la ansiedad. Ahora, en cambio, apenas miramos el reloj en el momento de la cuenta regresiva, de las doce campanadas.

Doce meses, doce horas finales. Y luego todo vuelve a comenzar.

*

La tía Ignacia llevaba un vestido de confección color ladrillo. La casa soportaba bien el orden de su mano; en los rincones, flores azules; el enorme árbol de navidad parpadeaba con todos sus adornos. Mi madre compró uno (más pequeño como descubrí después) en 1976. Era de un color verde gris, por influencia del blanco entre sus ramas; las tiras de plástico claras, que tratábamos con mucho cuidado, representaban la imposible nieve de estas latitudes. Yo le insistí bastante para que lo comprara, y ella pudo hacerlo liquidando unos muebles viejos. Pero en 1974 todavía pasábamos las fiestas en la casa de la tía.

Nos peleábamos mucho con Marisa y el Bebe -mis primos, los hijos más chicos de Ignacia- y con Marcelo, el hijo del tío Ramón, que tenía mi misma edad, para imponer los discos en la bandeja. Ganaban las preferencias de Marisa: la música infantil o los cuentos musicales. Revolvíamos todo, pero nunca tocábamos los discos de José Luis, mi primo mayor, en parte, quizá, porque eran un poco aburridos (Larralde, Zitarrosa, Serrat), hasta que venía la tía Ignacia y dirimía el pleito. Colocaba en la bandeja el simple de Luis Aguilé: “Ven a mi casa esta navidad” y asunto terminado.

Nosotros íbamos al patio en busca de otros juegos.

*

La mesa de los grandes: los abuelos, los tíos, mis padres, mis primos mayores. De a ratos oíamos lo que decían desde otra mesa, más pequeña, donde comíamos nosotros. Recuerdo al tío Ramón discutiendo con mi padre por quién debía ser el hombre que condujera a la paz. Mi tío hablaba, mi padre se irritaba. José Luis, sereno y pálido, el pelo oscuro sobre los hombros, daba detalles de la situación real, de la política. Todos lo escuchaban con respeto, imantados por la voz grave y los ojos profundos, donde parecía detenerse el tiempo.

Después venía el momento de los ruidos, de las explosiones, los brindis y los besos; íbamos corriendo hasta donde nos esperaba la tía, al pie del árbol. Recogida su falda terracota (mi madre se la había ponderado diciendo que era color terracota), administraba el misterio y la magia de los regalos. Envueltos en papeles coloridos, cada uno llevaba un nombre escrito al frente. Marisa, Román (que era el nombre del Bebe), Marcelo. El mío estaba escrito ahí, los de José Luis y Alfredo -el hijo mayor de Ramón- también.

Entonces, ya pasados esos instantes de fervor, sobrevenía la calma de las botellas vacías, y un silencio que debía ser la paz que todos, a su manera, andaban buscando.

Los chicos se dormían al abrigo de las madres. José Luis y Alfredo se preparaban para salir. Yo estudiaba sus poses, sus movimientos. Alfredo venía de la pieza con unos jeans muy anchos y un cigarrillo entre los dedos. José Luis lustraba sus zapatos. La abuela dejaba de ver el especial que retrasmitían desde España. El “Niño” Raphael ya gastó su repertorio de villancicos, los reyes enviaron sus saludos al pueblo, y una mujer muy bella entrevista ahora a un torero.

La abuela les pide a mis primos que vuelvan temprano. Y que anden con cuidado.

*

“Diciembre es el viernes del año” me decía un amigo en los Noventa. No consigo saber por qué esa comparación me resultaba enteramente desagradable. Una fiesta larga, inconsciente y excesiva, a la que no estamos nunca invitados. No era para nada la imagen que yo tenía de diciembre.

La memoria es la única instancia que puede fundar el conocimiento del tiempo. Hay un lugar donde los vasos rotos vuelven a restaurarse sobre la mesa, como imaginaba Stephen Hawking, pasando a través de las puertas del tiempo, los agujeros negros. Pero eso corresponde a las posibilidades de una ciencia que parece de ficción.

Diciembre no es solo el último mes del año, ni el tiempo que los más chicos esperan (¿todavía esperan?) para las vacaciones al aire libre, y en el que los grandes notan con dolor las ausencias. Entre un comienzo y un final, es también el tiempo que hemos perdido caminando con la esperanza a cuestas.

Que es como caminar sobre la cuerda floja.