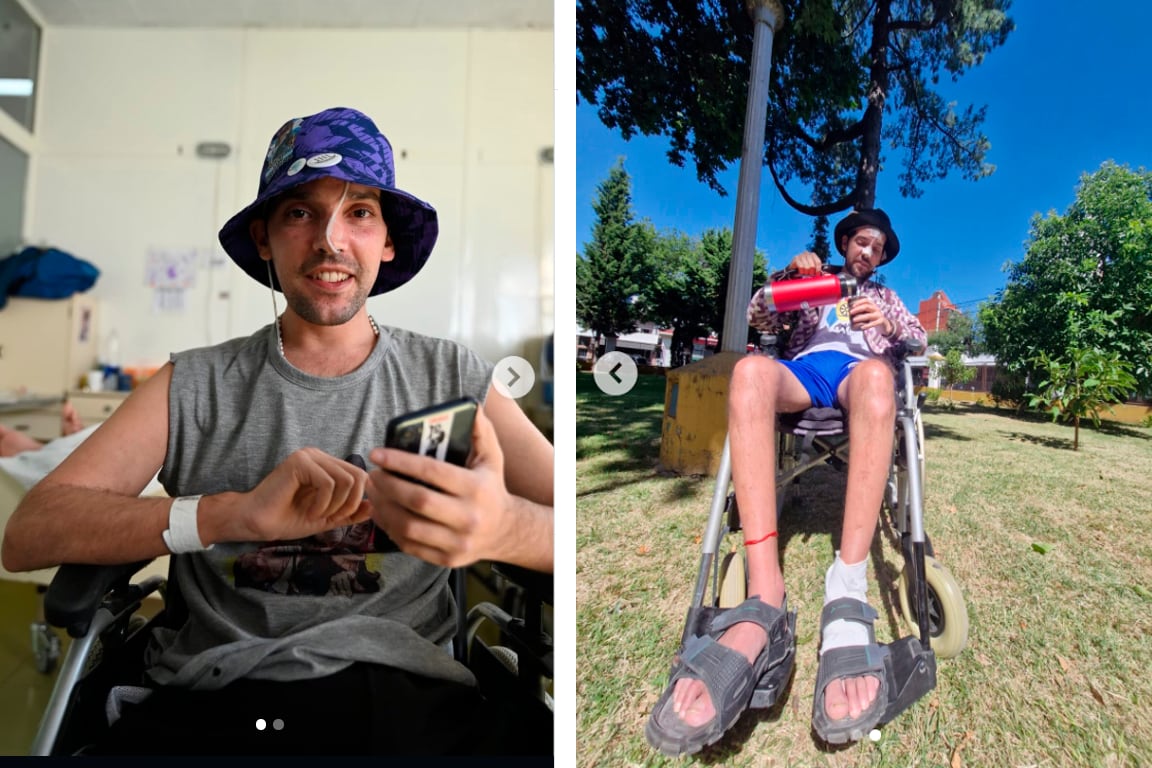

Su nuevo disco después de ocho años cuenta con la produción de Mariano Esaín

Pablo Malaurie presenta "La cabaña destrozada"

Después de ocho años Pablo Malaurie vuelve con La cabaña destrozada, un disco que iba a ser electrónico y bailable pero cambió de rumbo merced una suerte de apagón creativo sumado a la incertidumbre general de estos años. Producido por Mariano Esaín, la espera valió la pena: ocho canciones donde lo romántico, lo surreal, lo personal y lo político dan forma a treinta y siete minutos que se multiplican de manera adictiva con cada nueva escucha. En esta entrevista Malaurie habla de su trayectoria llena de recovecos, de su particular voz (y por qué lo influenció su abuela), de trabajar para el cine, de su admiración por Adrián Dárgelos y de la actualidad de una escena cada vez más marcada por la saturación y las redes.