En 2018, La Bestia Equilátera publicó Los Elementales, una pícara novela de terror de un escritor casi desconocido, Michael McDowell. Fue un éxito. No sólo vendió mucho y terminó en listas de libros del año sino que los lectores cayeron rendidos ante el encanto y la fiereza de este escritor con una carrera tan recargada de eventos famosos que su condición de descatalogado resultaba inexplicable. McDowell nació en Alabama en 1950 y murió en Massachusets en 1999 como consecuencia de complicaciones del vih; casi todos sus libros estaban fuera de circulación aunque fue el guionista de Beetlejuice (1988) y La pesadilla antes de Navidad (1993) de Tim Burton, además de la colaborar seguido con sus grandes amigos Stephen y Tabitha King: escribió el guión de Thinner (1996), película basada en una novela de Stephen, y Tabitha completó la novela póstuma de McDowell, Candles Burning, en 1996. Era exćentrico y divertido: coleccionaba memorabilia mortuoria, desde ataúdes para niños hasta fotos post-mortem, escribía sagas sobre detectives gays, se movía en todos los géneros. En 2012 la editorial Valancourt, especializada en ficción gótica, de horror y de ciencia ficción, además de dedicarse a autores olvidados de ficción gay, inició la recuperación de Michael McDowell con ocho novelas prologadas por contemporáneos como Poppy Z. Brite o Christopher Fowler. Una de las novelas más notables de las elegidas fue Los Elementales de 1981, una fábula de horror en Alabama con todos los detalles escenográficos del gótico sureño: las familias extendidas y excéntricas, las mansiones victorianas bajo el sol impiadoso, los secretos corrosivos, la empleada negra con poderes psíquicos, los fantasmas como maldición, la crueldad subyacente.

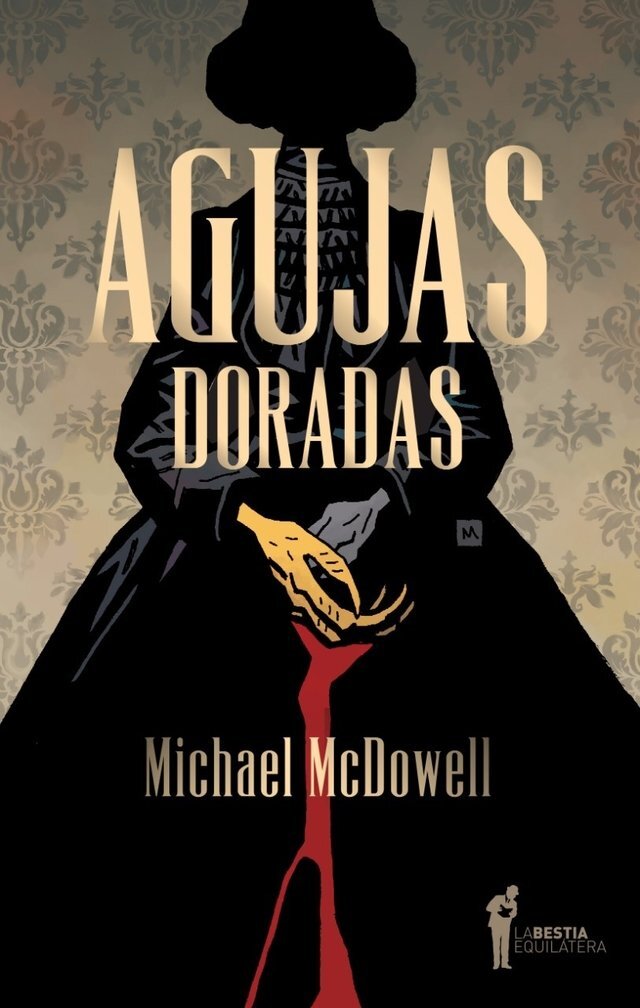

Ahora La Bestia Equilátera vuelve a apostar por McDowell con Agujas doradas, de 1980 (otra notable traducción de Teresa Arijón: el título se refiere a las agujas usadas para fumar opio llamadas yen hock). Un libro muy diferente pero igual de adictivo, cruel y con un sutil comentario sobre el estado de las cosas; si en Los elementales era la imposibilidad de erradicar los prejuicios raciales y el pecado de la esclavitud que condena a esa tierra, en Agujas doradas, una novela sobre familias enfrentadas y una venganza orquestada con maestría, subyace una reflexión sobre el crimen y el dinero, cómo la diferencia entre los ricos corruptos y los pobres delincuentes es sólo una cuestión de clase.

Agujas doradas comienza en 1882, en Nueva York. El tono del comienzo es un homenaje a Dickens: “Una oscura noche de invierno, siete niños se habían agrupado en torno a una rejilla en Mulberry Street. Vestidos con unos andrajos sucios, con las caras negras de mugre, parecían fantasmas raquíticos, un aquelarre de pequeños duendes malévolos. Se sentaban sobre la rejilla por turnos, durante un minuto más o menos, para absorber el calor que salía de la caldera subterránea que calefaccionaba los cuarteles generales de la policía de Nueva York”. Con esta introducción se marca el territorio: están los barrios de los ricos, funcionarios, herederos y comerciantes exitosos, y las zonas de fumaderos de opio, crimen, enfermedad y pobreza extrema. En los primeros reina la familia Stallworth, liderada por el patriarca James, un juez implacable y con cintura política. En el área llamada El Triángulo Negro gobierna “Black” Lena Shanks, hoy prestamista y vendedora de objetos robados, y su familia: los nietos, dos niños que venden cadáveres a los estudiantes de medicina y cometen pequeños hurtos al mendigar, Daisy, que se dedica a hacer abortos –profesión que heredó de Lena y eventual proveedora de sus hijos, aunque es muy buena en su trabajo--, Louisa, la otra hija, falsificadora y muda y brillante. Y, entre algunos más, la elegante prostituta Maggie Kizer, casi una cortesana que acepta regalos pero no dinero, adicta al opio, con un octavo de sangre negra que casi nadie puede reconocer (aunque cuando se supo en su niñez ser una “octorona” la condenó a vivir en la calle), y casada con el hermano de Lena, preso en Sing Sing. Al juez James Stallworth se le suma su hijo, Edward, un párroco cruel, su hija Marian, casada con el abogado Duncan Phair, y los nietos Benjamin (un jugador pendenciero, cobarde e inútil), Helen, una chica llena de buenas intenciones, y dos niños de menos de diez años.

Pero, ¿qué une a estas familias? Sucede que años atráss el juez Stallworth condenó a pena de muerte al marido de Lena. A ella la mandó a la cárcel y le quitó a sus hijas: el maltrato en el orfanato fue tal que Louisa perdió el habla para siempre. Lo que reaviva la enemistad son los intereses políticos de Stallworth. Con su yerno el abogado Duncan “imaginaban con ánimo conspirativo proyectos y estrategias para derrotar a los demócratas y posibilitar el ascenso de los republicanos. En particular, el de ellos mismos”. El plan, entonces, es usar sus contactos en el diario Tribune para difundir con detalles escabrosos los crímenes ocurridos en el Triángulo Negro “merced a la tolerancia de la policía y los políticos demócratas”. Inseguridad, mano dura, acusaciones de garantismo, jueces que hacen política, prensa comprada: la historia sigue siendo la misma.

El plan se pone en marcha y se elige a El Triángulo Negro porque de todos los barrios “malos” de la ciudad es el que cuenta con más cantidad de desposeídos, personas vulnerables, criminales menores: Stallworth no es tan tonto como para ponerse en contra a la policía y sus negocios clandestinos. Y entonces sus dedos justicieros llegan una vez más a la familia de “Black” Lena Shanks. Contar más sería arruinar una trama que se desarrolla con la paciencia de quien se sabe un artesano genial, pero el disparador es la hermosa prostituta Maggie, que se ve involucrada en un crimen y llega al estrado de Stallworth. Y no le va bien. Y se empieza a cerrar el cerco.

La novela se divide en dos partes. En la primera se presentan los personajes, entre ellos El Triángulo Negro, un lugar que respira con sus niños agonizantes y trabajadores sexuales adolescentes (chicos y chicas), con sus peleas de box femenino y sus casas de apuestas, con ancianos que mueren solos y viudas ricas que tratan de ayudar –es espectacular el personaje de la señora Anne Taunton que lleva a Helen Stallworth a los edificios penosos del Triángulo para que deje de ver a la miseria con ojos idealistas y la huela, la sienta, entienda por qué debe ser paliada.

En la segunda parte, después de un hecho de violencia inusitada, se desarrolla la venganza de Lena que es fría, precisa, paciente y teatral. Y sin piedad, ni para los nietos Stallworth. En estas páginas se le nota a McDowell la mano del escritor de género, implacable en sus descripciones del horror. Reproducir una no arruinará la experiencia lectora: “Esos dientes que ahora parecían sobrenaturalmente largos porque las encías habían recedido hacia el interior de la boca. Sus ojos bulbosos empujaban los párpados cosidos, como si lucharan por ver a su padre por última vez”.

Agujas doradas es de esas novelas que se devoran, de las “imposibles de soltar” y que, una vez digeridas, dejan el sabor de sus potentes temas enhebrados en una historia impecable: el poder de un matriarcado en pleno funcionamiento, la violencia, la arbitrariedad en la administración de justicia, la soledad de los vulnerables, la lealtad de los desposeídos (y sus brutales traiciones), el derrumbe de lo que parece indestructible, la manipulación de la prensa, el hecho de que toda fortuna, de una manera u otra, se construye con ladrillos de codicia, explotación y desdicha.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/MarianaEnriquez.png?itok=u6toss_V)