Golpeó la puerta del departamento al lado de una rajadura en la madera, una herida del tiempo sin cura. Cuando les den la escritura –pensó-, tendrá que decir en el papel que en esos años de las promesas esa puerta prometía durar, las paredes y los techos que hoy se les desprenden sobre la cabeza, también iban a durar, tanto como la esperanza de que nadando se puede salir de un maremoto. Las cosas llevan encima el resplandor de las palabras, pero las palabras suelen apagarse rápido.

Estaba agotado, agitado por subir las escaleras, el cemento rugoso y gris sobre el que apilan los pisos. Atendió la puerta una adolescente, masticaba algo del mediodía y tenía los ojos hinchados, de recién levantarse.

−Buen día hija, soy Rubén Pardo, el pastor.

La cara tras la puerta cambió, hubo un gesto de alumbramiento, de breve instante de alivio. Abrió la puerta y lo hizo pasar.

−Venga, pase. Lo estamos esperando. Ahora vamos a comer. Usted siéntese y observe todo. Yo después le cuento.

Lo fue llevando con la mano apoyada en la cintura, sin fuerza pero impidiendo cualquier voluntad de regreso.

−Pero ¿fuiste vos la que dejó la nota en la canasta? ¿De qué se trata? Yo no tengo problemas en ayudarlos, hija, pero tenés que decirme algo más.

−Ahora no. Usted pase, acomódese y coma tranquilo. Y mírela. Nada más que eso, mírela, y que no sospeche que viene por ella.

− ¿A quién tengo que mirar? Pero, decime algo más que eso.

Se puso el dedo índice en la boca, la mirada cómplice. Lo hizo seguirla entre los sillones del living. Una nena paseaba un cachorro de gato dentro de una caja de cartón, la arrastraba simulando el sonido de un tren. Mientras la esquivaba, sonriéndole, hizo un repaso fugaz de las cosas que hacían de ese lugar una casa: el televisor encendido en un noticiero, el elefante con el billete en la trompa, el delfín que cambia de color con la humedad. En la cocina flotaba un aroma de carne frita.

Había un hombre sentado en la punta de la mesa, traía uniforme de seguridad privada, con la camisa remangada y los botones del pecho desprendidos. Se paró y le extendió la mano, se la apretó fuerte y lo miró con ansiedad. El pastor devolvió el saludo con una mueca y se quedó parado, esperando la bienvenida. Le indicaron dónde sentarse y lo hizo al lado de la joven que lo había recibido.

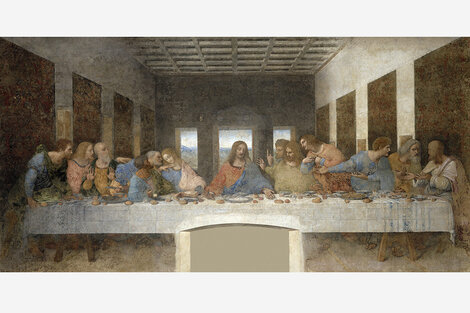

Una mujer estaba de espaldas, se veía el codo entrar y salir de una tabla sobre la mesada, también se oía el filo del cuchillo impactando en la madera. Tenía un vestido demasiado elegante para un almuerzo ordinario y un delantal atado a la cintura. Se acercó con una bandeja llena de milanesas y una fuente con papas y ensalada. Cuando lo vio no mostró sorpresa, tan sólo una sonrisa y un gesto que podía leerse como una confirmación, como si todos lo estuvieran esperando, pero por distintas razones. La mujer se sentó en la otra punta. Detrás de ella, en la pared, había una reproducción de la Última Cena y un reloj parado en las once; ya había pasado el mediodía y el sol del otoño se escondía de la tarde. La nena dejó el juego y se les unió. Se arrodilló en la silla para poder llegar al plato y lo primero que hizo fue agarrar el vaso y tragar la gaseosa con desesperación.

Le sirvieron y cerró los ojos y agradeció la comida, los demás hicieron lo mismo, al menos cerraron los ojos como él. Empezaron a comer en silencio, el sonido del televisor llegaba hasta la cocina como un murmullo, era lo único que podía escucharse, además de los cubiertos y las mandíbulas trabajando.

Si apartaba cada uno de los elementos, como si recortara por partes una instantánea del almuerzo, no había nada extraño que pudiera notarse. Suponía que la mujer habría de ser la madre de la adolescente y de la nena, y por supuesto la esposa del hombre que estaba frente a ella. Le llamó sí la atención que él no pronunciara palabra, que mirara a su mujer y a su hija mayor a cada rato, como pidiendo permiso para existir. La mujer no había hecho otra cosa que lo que hace cualquier otra mujer en esa circunstancia. La más chica era un poco huraña. Tampoco le había escuchado la voz, salvo esos sonidos salvajes que soltaba cuando comía, pero bien podría ser callada como su padre; quizá sólo eran así, distantes. El conjunto de las cosas que lo rodeaban, en cambio, parecía estar incompleto o discordante. Recordó el tono urgente de la nota que habían dejado en el canasto del diezmo.

− Esto está exquisito. Estuve más de un año viviendo en Brasil, en el sur. Ahí hay solo carne de cebú. Lo que extrañé la carne de ternera, no se dan una idea.

Se dejó llevar, por un momento, por el placer de la comida en el paladar. La carne era gustosa y seca. Había visto cómo la mujer, después de freír las milanesas, las hundía en una olla de agua hirviendo. Las papas también estaban crocantes, una tersa piel cocida y por dentro la pulpa a punto, como un puré uniforme y sólido. Los demás, sin embargo, masticaban concentrados, pero tenían los ojos abiertos, los labios contraídos, elaborando esa misma comida con un ademán mecánico, como si no pasara por ahí la sensación de gusto. Se despabiló y levantó la cabeza. Tenía la impresión de pertenecer ya a ese escenario, de seguir comiendo hasta que se agotaran los días y las noches. Desaparecido para el resto del mundo, comiendo milanesas eternamente.

Tenía que empezar por algo. Lo hizo contando cómo había crecido la iglesia en los últimos meses, desde que él había llegado al ministerio. El terreno lindero que habían comprado para agrandar el templo, el equipo de sonido nuevo y sobre todo, lo dijo emocionado y satisfecho, cada vez más familias se anotaban en las listas para asistir a las reuniones. Todos quieren acercarse a Jesús, dijo, sólo tienen que darse cuenta: ese es mi trabajo.

Lo escucharon con respeto pero sin interés, con la cortesía con la que se presta atención al relato de un invitado, aunque sea aburrido o impertinente. La mujer esperó a que terminara, tragó lo que estaba masticando y se limpió la boca. Todos sabían que iba a hablar y un nerviosismo pesado empantanó el ambiente.

−Nosotros estamos contentos de tenerlo en casa, padre. Pero tiene que agradecerle a Yanina. Ella es la que fue a la iglesia el domingo y nos dijo de invitarlo. Siéntase en su casa.

Le sonrió a su marido y después siguió cortando carne y comiendo. El pastor sonrió también y esperó que las cosas se relajaran, pero los demás lo miraban aterrados. Había algo que lo incomodaba, además de no saber para qué estaba ahí, comiendo con gente que parecía no querer ese momento, y sin embargo también sentía que su presencia era deseada, como en todos los lugares a los que era invitado. Nada se iba a revelar por sí sólo. Seguirían comiendo y cada tema de conversación que sacara se iría enfriando como hasta entonces. Le guiñó el ojo a Yanina y se levantó de la silla, acariciándose el vientre en señal de satisfacción.

−Bueno, ha sido una comida excelente. Y como todos guardamos un vicio para que Jesús nos siga mirando, el mío es fumar un cigarrillo. ¿Me permiten salir un momentito?

La mujer se levantó con la servilleta en las manos y le volvió a decir que se sintiera como en su casa. El marido acompañó el ademán de incorporarse, pero finalmente cayó en la silla.

Esperó a Yanina y juntos se alejaron, sin hablarse, hasta llegar al pasillo de entrada. Se había nublado y una llovizna frágil en el viento caía en el patio central. Cuando se aseguraron de estar solos la miró esperando alguna respuesta y ella hizo lo mismo, unos segundos de silencio e incertidumbre que tenían que quebrarse con una voz.

−Bueno hija. Yo no sé bien qué es lo que te angustia. Sólo puedo decirte que en todas las casas existen desavenencias y conflictos. Él no nos hizo perfectos para que pudiéramos crecer y entender, y esa es una perfección en sí misma. Es el libre albedrío. A lo mejor tu mamá es una mujer demasiado rígida y dominante, quizá tu padre haya perdido el lugar que le corresponde a todo hombre en un hogar. Pero no veo nada que los pueda alejar tanto de Jesús. Tenés que convencerlos de que vayan al templo, así hablamos con ellos. Si vos querés, vuelvo a visitarlos la semana que viene y conversamos mejor. Hoy creo que alcanza con romper el hielo ¿no?

−Usted no entiende –respondió con fastidio−.

−Mucho no puedo entender si no me decís nada. Además no soy estúpido, hija. He ido a muchas casas de hermanos y hermanas, todos tienen problemas familiares, el pecado a veces es involuntario y Él nos vive poniendo a prueba. La monotonía, el hastío, son muchas las cosas que nos hacen olvidar del amor fraternal. Hay que tener fuerza, Yanina.

−Está muerta, padre.

La miró desconcertado. Desde adentro pudo oír por primera vez la voz de la nena. Era una película de muñecas, desde lejos, como en oleadas, venían las palabras irreconocibles, sólo los agudos inconexos chillando detrás de las paredes. Afuera también volaban ruidos distantes, ollas, bicicletas y bocinazos, fantasmas urbanos aferrados a la tarde.

−No entiendo. ¿Quién está muerta?

−Mi mamá. Está muerta. Y antes que me lo pregunte, no es una forma de decir. Está muerta en serio. La enterramos la semana pasada.

Se le quebró la voz en la última palabra y las lágrimas se asomaron. Vidriosos los ojos y los labios temblando, como un gato viendo pájaros inalcanzables en los cables de la luz.

−Yanina, tu mamá está ahí adentro. Acaba de hacernos de comer, de hablar conmigo y con vos, hace media hora.

− Usted no entiende. Ella no sabe que está muerta. Todos ahí adentro se hacen los estúpidos, la única que ya no aguanta más y decidió hacer algo soy yo.

Dejó salir el llanto y lo abrazó. Fue el desborde de un dique. La contuvo pensando que podía saber lo que estaba pasando, algo que rondaba la locura, toda la desesperación que llegaba a provocar eso. No era la primera vez que lo veía. Era una sombra tan densa e inevitable como la misma muerte, que se los iba llevando. Sencillamente ya no estaban, vivían entre los demás, comían con los demás, pero estaban ausentes, ni siquiera lejos o en otro mundo, sino en un eterno sopor. Mientras la consolaba trató de mirarle los dedos, para comprobar que los tenía quemados por sostener las pipas con las que fumaban. Todo es el fuego, pensó. Todo el mal viene de allí. Pero tenía los dedos sanos, apenas con rastros de tierra en las uñas.

Se apoyaron en la baranda y se calmó. Le prometió que encontrarían una solución y le dijo que fuera al templo esa misma tarde. Tenía que lograr que volviera al templo. Le dijo que se lavara la cara y que lo acompañara hasta abajo. Yanina entró en la casa, escondiendo la congoja entre las manos. Antes que la puerta se cerrara, salió el esposo. Se le notaba en los gestos una ansiedad angustiante. Miró hacia atrás para asegurarse de que nadie lo viera o lo oyera. Se acercó para hablarle, casi al oído, y el pastor también acercó la cara, creyendo saber lo que escucharía. Primero va a deslindarse de las culpas, pensó. Siempre hacen lo mismo. Notó que el hombre mostraba ese mismo enajenamiento en la mirada, como la hija, pero algo le decía que esa alteración no venía de ninguna locura. Toda la expresión de la cara sugería un miedo atroz. Cuando el hombre abrió la boca para soltar las palabras, se abrió también la ventana del frente. La mujer se asomó, sonriendo, con una leve expresión de cansancio.

−Gordo, yo me voy a acostar ¿Venís?

Palideció. Miró al pastor con desesperación, cerrando los labios con fuerza, apretando los dientes. Se aferró a la baranda para que su cuerpo no se moviera, para que algo, fuera de él, pudiera frenarlo. El pastor dio un paso atrás. No le dio tiempo a la mujer a que volviera a meterse y los saludó a ambos, dándoles la espalda para bajar la escalera. Se acordó de Yanina y se apuró aún más para llegar hasta la puerta, antes de que pudiera alcanzarlo. Si allí había otra cosa, esa cosa ya no era de Jesús. Y todo lo que no fuera de Jesús, tampoco era de él.