EL CUENTO POR SU AUTOR

"La cicatriz" forma parte de un proyecto de relatos basados o inspirados en cuentos de Jorge Luis Borges que estoy escribiendo con una Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes ("Samuel Zunz", cuento que funciona como una suerte de secuela de "Emma Zunz" y que fue publicado por primera vez en este mismo suplemento dos veranos atrás, fue la piedra basal del proyecto). "La cicatriz" toma la estructura, los temas (la identidad, la traición), unas líneas y ciertos artilugios narrativos de uno de los gloriosos cuentos de Borges de la década del cuarenta. La situación del narrador inicial surgió del recuerdo de un sábado en que, tras una abrupta separación, fui a guardar mis muebles a una baulera que me habían prestado en un edificio ubicado a metros del Congreso y me quedé charlando con un hombre extraño que revisaba libros viejos en la baulera de al lado. En el cuento de Borges, la historia dentro de la historia está situada en la provincia de Connaught hace justo cien años, durante la guerra de la independencia de Irlanda; en mi cuento esa historia se sitúa más acá en el tiempo y el espacio y está basada en un hecho real: en el Chile de la década del ochenta, durante la abominable dictadura de Pinochet, guerrilleros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez secuestraron a un coronel del ejército y para liberarlo sin el peligro de que lo asesinara un grupo de tareas tuvieron que viajar hasta la ciudad brasilera de San Pablo luego de camufladas estadías en La Plata y Buenos Aires. Ese clandestino raid (al que bautizaron “Operación Príncipe” y cuya trama Borges no pudo conocer porque murió un año antes pero deduzco que le hubiera interesado) fue objeto de libros y documentales y ahora, con otra resolución, integra este cuento que hoy doy a la lectura.

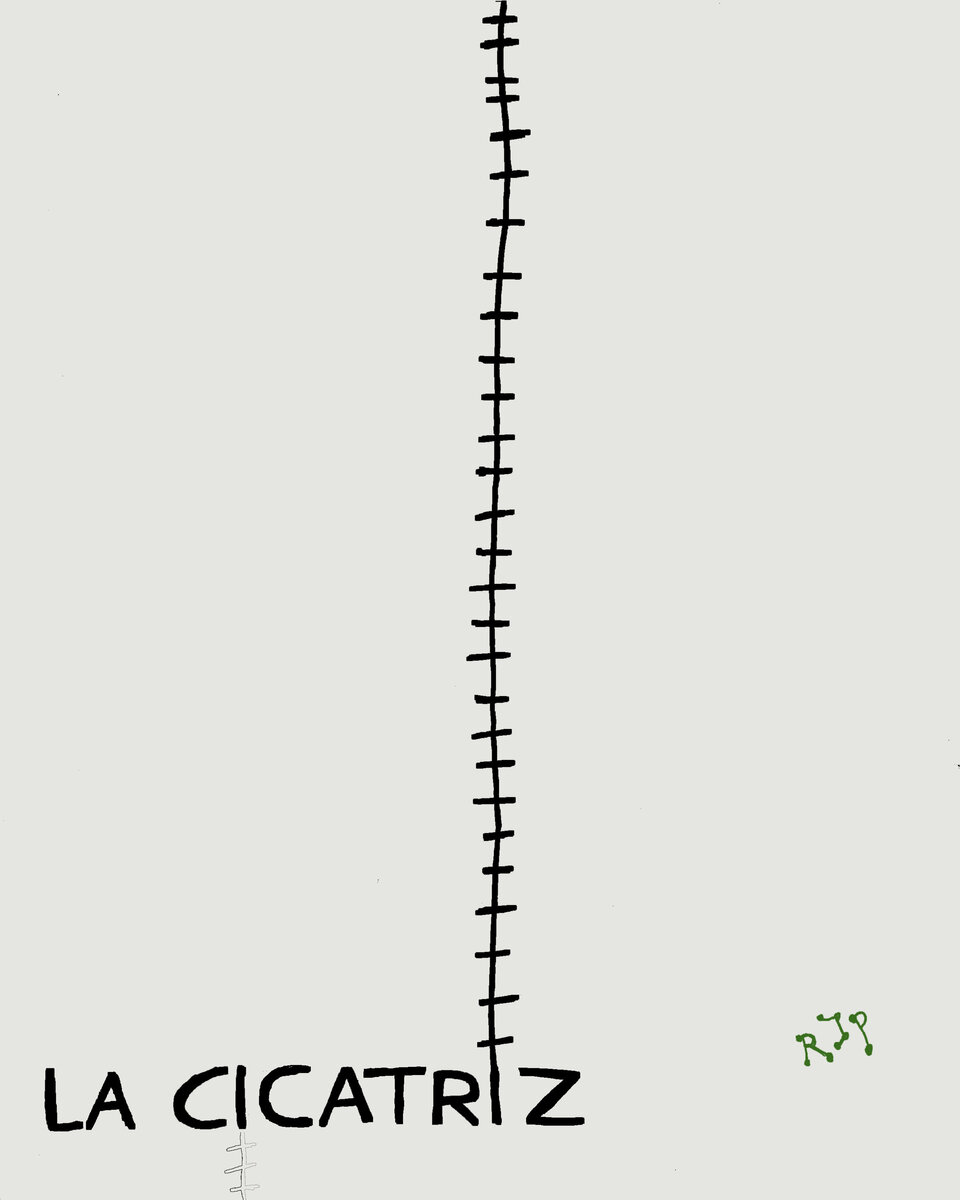

LA CICATRIZ

Lo conocí un sábado a la mañana en el último piso de un edificio antiguo del barrio de Congreso. Yo estaba acomodando mis muebles y mis cosas en la baulera que me había prestado la tía de un amigo: mi última separación había sido abrupta, y hasta poder alquilar un nuevo departamento me instalaría en el cuarto de servicio de la casa de mi mamá.

—Buen día, perdón que no pueda ayudarte pero ando mal de la espalda —me dijo él desde el pasillo, cuando me vio arrastrar una mesa de luz, y al darme vuelta lo vi meterse en la baulera de enfrente, una pocilga repleta de libros y revistas. Mientras les pagaba a los peones de la empresa de mudanzas escuché que el encargado del edificio le decía: “¿Cómo anda el Chileno, otra vez juntando polvo?”. Cuando cerré con llave el cuartito el Chileno me ofreció “tomar algo fresco” y me hizo pasar a su refugio. Calculé que tendría unos sesenta años. Era pelado y, sabiendo su apodo, su tonada con reminiscencias andinas no me sorprendió. Su cuerpo era flaco y fofo a la vez. Reparé en algo extraño en su cara; una cicatriz que le cruzaba un pómulo y que la barba espesa y blanca, en su intención por cubrir, no hacía otra cosa que resaltar por la ausencia de pelos. A su verdadero nombre no lo sabría hasta cuatro semanas más tarde. Por una pequeña ventana alcanzaba a verse la cúpula del Congreso de la Nación, y en los rayos de sol que entraban flotaba una nube de polvo. El Chileno me señaló un banquito del que acababa de sacar una pila de diarios y me pasó un vaso con agua que había servido de un dispenser; ese artefacto me hizo pensar que acostumbraba a pasar largas horas ahí. Tal vez era un bibliófilo, o un acumulador, o un marido aburrido que con la excusa de su pasión por los libros solía huir de su esposa. Me preguntó qué andaba haciendo y, aunque me pareció que le prestaba atención a mi respuesta, enseguida empezó a hablarme de él. Me contó que en realidad no era chileno sino mendocino, que se había ganado ese apodo después de haber vivido durante su juventud en Santiago, y que le gustaba pasar ciertos sábados ordenando las cosas que le había dejado su hermano al irse a vivir a España unos años atrás. Después nos quedamos en silencio, repasé con la mirada los lomos de algunos libros (vi novelas policiales, enciclopedias, volúmenes sobre política e historia latinoamericana), y cuando terminé el agua le agradecí, le dije que se me hacía tarde y nos despedimos.

Casi un mes me llevó alquilar un nuevo departamento. En la casa de mi mamá solía despertarme en medio de la noche e imaginar mis cosas apretadas e inmóviles en esa baulera, a unas quince cuadras de ahí. Mi vida, de alguna manera, también estaba suspendida en un lugar oscuro. Hasta que un sábado a la tarde volví al último piso de ese edificio de Congreso y mientras abría la puerta de la baulera escuché que el Chileno me saludaba por mi apellido. Enseguida me pidió que pasara a su cuartucho y esa vez no me ofreció un vaso de agua sino uno de ginebra. Yo me sorprendí y al mismo tiempo me di cuenta de que una confusión me había hecho llegar al edificio una hora antes que los peones que llevarían mis cosas a mi nuevo departamento, y entonces no me quedó otra que sentarme en el banquito que, como si me hubiera estado esperando, seguía en el mismo lugar que cuatro semanas antes. Lo que también me sorprendió fue que la mayoría de los estantes de la biblioteca ahora estaban vacíos. El Chileno me explicó que andaba vaciando su departamento y por ende su baulera porque en unos días viajaba a España para quedarse allá un par de años “o tal vez para toda la vida”. La ginebra, lo supe enseguida, influiría de algún modo en nuestra conversación. Pasamos unos minutos hablando sobre sus planes europeos hasta que algo, otra confusión, un silencio o una deriva natural de la charla, me hizo mentar su cicatriz. Y en contra de lo que yo suponía él pareció entusiasmarse, como si hubiera pasado el último mes a la espera de esa pregunta.

—Si tenés tiempo te cuento la historia —me dijo. Yo tenía tiempo, y además cualquier historia que me hiciera olvidar a la mía era bienvenida. Lo que escribo a continuación es lo que me contó, mezclando tonadas y vocabulario de ambos lados de la Cordillera de los Andes. Utilizaré la primera persona sabiendo que no seré del todo fiel a sus palabras y que seguramente cederé a la tentación literaria de acentuar o quitar algún pormenor:

“En los años ochenta yo militaba en el Partido Comunista y en el 85, en un rapto de heroísmo, crucé a Chile y me instalé clandestinamente en Santiago para formar parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización armada vinculada al Partido que luchaba contra la dictadura de Pinochet. Éramos idealistas y cruzados; estábamos dispuestos a, literalmente, dar la vida por una sociedad mejor. En el 87, a mis veintinueve años, me asignaron a una brigada que tenía como objetivo secuestrar a un coronel del ejército; un hombre joven que no estaba involucrado en crímenes pero cuya retención nos permitiría hacer una demostración de fuerzas. Así fue que una mañana de septiembre unos camaradas se hicieron pasar por trabajadores de la empresa de electricidad y cuando el coronel salía de su casa lo maniataron y lo hicieron meterse dentro de una camioneta. El que manejaba esa camioneta era yo, disfrazado de carabinero, y partí a gran velocidad hacia nuestra guarida en el Cajón del Maipo. Horas después otros compañeros sacaron un comunicado: el Frente se adjudicaba el secuestro y pedía como rescate treinta camiones llenos de alimentos para repartir en poblaciones humildes de la periferia de Santiago. Juan Vicente Luna, así se llamaba el coronel, era pocos años mayor que yo. Pese a su juventud ya estaba quedándose calvo. Su cuerpo era flaco pero enérgico. Era soltero y no tenía hijos; esos datos habían influido en nuestra elección. Al principio parecía muy asustado, pero cuando se dio cuenta de que no teníamos nada personal contra él, cuando se dio cuenta de que no íbamos a maltratarlo ni a torturarlo como muchos de sus compañeros de armas hacían con nuestros camaradas, cuando se dio cuenta de que nosotros sabíamos que no estaba involucrado en crímenes de ningún tipo, se tranquilizó y se resignó a la situación. En represalia a ese secuestro, a los pocos días la CNI (la policía secreta pinochetista) asesinó en las calles a tres militantes comunistas que ni siquiera integraban el Frente. Mientras otros camaradas planeaban cómo vengar esas muertes, nosotros, como no queríamos liberar al coronel dentro de Chile ya que temíamos que la CNI lo matara y nos adjudicara el asesinato, emprendimos una operación arriesgada: subimos a Luna a una camioneta y con pasaportes falsos cruzamos la frontera hacia la Argentina ya democrática y luego de atravesar el país pasamos unos días en una casa de la ciudad de La Plata. En esa etapa hubo un recambio: algunos camaradas volvieron a Chile y se sumó la única mujer, Irene, una chica de veinticinco años que tenía más agallas que todos nosotros juntos; su alias en la organización era Comandante Fabiana. Cuando nos mudamos a Buenos Aires, a un departamento de la esquina de San Juan y Perú, éramos cuatro personas en total: Fabiana, Luna, otro compañero y yo. Allí pasamos quince días más. A Luna le mostrábamos textos y videos sobre las injusticias y las atrocidades que estaban sucediendo en Chile y que él decía desconocer y testimonios sobre el terrorismo de Estado en la Argentina, y después le hacíamos escribir una reflexión acerca de cada cosa que leía o miraba. También jugábamos al ajedrez y charlábamos largamente sobre política, historia, música y demás cuestiones. Una mañana nos preguntó si podía salir a caminar: entonces compramos un bastón blanco, unos anteojos negros y un sombrero y, ordenándole que se comportara como un ciego, Fabiana lo acompañó, del brazo y con un revolver oculto en la cintura, a dar unas vueltas por el barrio. A esa rutina la repitieron durante los siguientes días y yo no tardé en darme cuenta de que entre ellos afloraba una conexión especial. Cuando nos enteramos de que los camiones con alimentos ya habían sido repartidos en las poblaciones de Santiago, los cuatro emprendimos viaje hacia el norte, cruzamos a Brasil y manejamos hasta la ciudad de San Pablo. El otro camarada y yo nos alojamos en una pensión para ultimar los detalles de la liberación y Fabiana y Luna, simulando ser una pareja de turistas, arrendaron una pieza en un hotel. Al día siguiente le compramos al coronel un traje a medida, lo despedimos con abrazos y lo hicimos alojarse en otro hotel junto a dos jóvenes comunistas chilenos que vivían en esa ciudad y a quienes les facilitamos trescientos dólares y plata brasilera. Entonces volvimos a la Argentina, abandonamos el auto en un pueblo fronterizo de la provincia de San Juan y cruzamos clandestinamente la Cordillera. Cuando ya estábamos de vuelta escondidos en territorio chileno, les ordenamos a los compañeros de San Pablo que lo hicieran vestirse a Luna con el traje, que le dieran plata brasilera y que le indicaran que se tomara un taxi hasta la redacción del diario O Estado, donde un periodista chileno que trabajaba en noticias internacionales, ya avisado de la liberación, lo estaría esperando. Recién cuando vimos la noticia en los diarios y en los informativos, Fabiana, en tono de confesión, me dijo que no lo había buscado pero que creía haberse enamorado de Luna y que, tanto en Buenos Aires como en el hotel de San Pablo, se había acostado con él.”

Llegado a ese punto del relato el Chileno hizo una larga pausa. Eso me sirvió para mirar mi teléfono y darme cuenta de que los peones me estaban esperando en la vereda desde hacía varios minutos. Entonces le pedí que me esperara y al salir del cuarto lo vi perder la mirada en los estantes vacíos. Bajé en el ascensor preguntándome cuánto de realidad y cuánto de fantasía habría en su narración, subí con los peones y, mientras ellos empezaban a bajar mis cosas a la planta baja, volví adonde el Chileno me esperaba algo impaciente. Y entonces él, sin esperar a que le dijera nada, retomó el hilo de su historia apenas me senté:

“En las declaraciones periodísticas que hizo en los días siguientes, Luna dijo que como militar comprendía a quienes lo habían secuestrado y que no guardaba ningún tipo de rencor personal, que en definitiva se había tratado de una acción político-militar con la que obviamente no estaba de acuerdo pero que respetaba. Además, siempre aclaraba que sus captores nunca lo habían maltratado y que eso era muy valorable. A esa altura, por una medida de seguridad ordenada por la cúpula del Frente, con Fabiana dejamos de vernos y perdimos toda clase de contacto. Yo sospechaba o imaginaba que entre ella y Luna seguía habiendo algún tipo de comunicación, pero recién lo confirmé, de la peor manera, un par de semanas después, cuando nos enteramos de que unos integrantes de la CNI habían encontrado la casa donde ella se refugiaba junto a dos camaradas más y, luego de pedir la rendición y ante la resistencia a balazos desde el interior de la vivienda, habían acribillado con ráfagas de metralletas a todos. Bañado en sangre y con veinte orificios de bala, el cuerpo de Irene fue expuesto por las autoridades a las cámaras de los medios oficiales antes de ser entregado a su familia... La dirección de esa casa en la periferia de Santiago no figuraba en ningún registro de la organización: sólo un delator, me di cuenta enseguida, pudo haber entregado las coordenadas para dar con ella.”

El Chileno hizo otro silencio. Creí que estaba a punto de ponerse a llorar. Me sentí en la obligación de preguntarle algo para que siguiera, y lo único que me salió fue una obviedad:

—¿Entonces Luna fue el delator?

Los peones seguían sacando mis cosas de la baulera de al lado. Sin que me diera cuenta, el cuartucho se había llenado de sombras. Las luces de la cúpula del Congreso estaban encendidas. Ya era de noche: más que verse, nuestros gestos se adivinaban.

—Sí, claro, Luna fue el delator —me respondió, no pude distinguir si ya con lágrimas en los ojos. Pensé que debería preguntarle qué le había pasado a él, o cómo había sobrevivido a todo ese horror. Pero no hizo falta que dijera nada: tal vez notando que en cualquier momento tendría que irme, se apuró a cerrar la historia:

“A Luna lo buscamos por todos lados para vengarnos. Aunque nunca había sido nuestro aliado, ahora se había convertido en el peor de los traidores. Nuestra intención era matarlo, y una vez estuvimos a milímetros de hacerlo: habíamos descubierto la dirección de su nueva casa y una noche fuimos en un auto hasta allá y esperamos en la esquina a que llegara. Al verlo aparecer arrancamos, y por la ventanilla le disparé con una nueve milímetros: Luna trastabilló y cayó al suelo agarrándose la cara. En ese instante, con una mezcla de sensaciones, pensé que estaba muerto, aunque más tarde sería vox populi que la bala le había rozado la mejilla dejándolo vivo. Y que se había salvado porque el custodio que lo acompañaba abrió fuego contra el auto donde estaban sus fallidos verdugos y los aniquiló al instante. Unas horas después, para resguardarlo, los militares lo exilirían a la Argentina y él viviría con una identidad falsa en Buenos Aires durante más de treinta años, hasta ahora, cuando se encuentra a punto de viajar a España...”

El silencio que sobrevino fue mucho más espeso y oscuro que los anteriores. Lo miré en la penumbra sin entender, o mejor dicho, deseando no haber entendido. Los peones me llamaban por teléfono: mis cosas ya estaban en el camión. Yo también quería estar en otro lugar. Aguardé unos segundos en vano la conclusión de la historia. Al fin le dije que prosiguiera. Entonces un gemido lo atravesó; entonces me señaló la cicatriz que, en su afán por ocultar, su tupida y canosa barba sólo realzaba.

—¿Vos no me creés? —me preguntó—. Molina: a vos que sos un desconocido te hice esta confesión, creyendo que me dolería un poco menos. ¿No ves que llevo escrita en la cara la marca de mi infamia? Te conté la historia de esta manera para que la escucharas hasta el final. Yo he delatado a la mujer que me amó; yo soy el miserable coronel Juan Vicente Luna. Ahora despreciame.