La puerta se abrió de un golpazo, nos despertó el ruido a metal estrellándose contra la pared, pero fue el alarido el que nos terminó de despabilar.

-¡Arriba, a levantarse! ¡Preparen sus pertenencias!

-¿Qué pasa?- Se escucharon voces somnolientas.

Confundidas, algunas ya sentadas en sus camas, continuaban preguntando: ¡¿Qué pasa?!

-¡Traslado!- Se oyó otra vez la voz de la celadora. Nos miramos, asustadas. Nos hicieron salir en fila, esposadas de a dos.

Delante del pabellón había un cuarto que oficiaba de consultorio, era el lugar donde los médicos nos revisaban o nos ponían alguna inyección. Al cruzarlo vimos a un grupo de compañeras. Nos dimos cuenta que las traían de otro lado y las iban a trasladar con nosotras. Entre ellas vi una cara familiar. Era Rosana, mi amiga, no lo quería creer. No pude ni debí reaccionar.

Era una mañana de noviembre, fresca. El sol nos acarició la cara en el patio cuando nos hicieron formar. A los empujones, metieron a algunas en un camión militar. A nosotras nos subieron en un colectivo. Yo iba esposada con la Negra. Nos obligaban a mirar para abajo pero yo, y creo que todas harían lo mismo, miraba de costado y veía la calle. El colectivo dobló por Dorrego y tomó Santa Fe. No puedo expresar lo que sentí cuando vi el frente de la Jefatura, habiendo pasado casi un año en su pozo. Miré rápidamente hacia la izquierda y vi la Plaza San Martín. El sol estaba a pleno, había gente cruzándola y en los bancos. Alcancé a ver una parejita haciéndose arrumacos, algunas madres con sus niños. Las escenas eran tan cotidianas, tan naturales que me sentí desubicada. Tuve un ensueño: me levanté y fui hasta la puerta y le dije al chofer “En la esquina, por favor”.

El viaje fue largo, nos dimos cuenta de que íbamos hacia Funes. Pero no sabíamos adónde nos llevaban finalmente.

-Mirá las calles, mirá la gente...- Susurraba la Negra.

-Callate, Negra…

-¿Sabrán a quiénes llevan en este colectivo? ¿Sabrán de dónde nos sacaron?- Persistía. Ella susurraba lo que yo pensaba. La Negra nunca pudo callar sus opiniones, sus rebeldías, sus sentires.

Cuando llegamos al aeropuerto, me di cuenta de que éramos muchas, nos miramos de costado. El colectivo entró en la pista y al bajar pudimos ver el avión. Un Hércules con la puerta trasera abierta, parecía una boca gigantesca que daba entrada al infierno. Recuerdo que pensé: ¿Será así, si es que existe?

Subimos, siempre de a dos por la rampa del Hércules, nos obligaron a sentarnos en el suelo. Nos engrillaron a una cadena corta que estaba en el piso. Partimos, la cabeza gacha, las celadoras caminando entre nosotras. Les veíamos las puntas de sus zapatos abotinados: la cadena me volvía a unir a la Negra.

Apenas nos sentamos empezó de nuevo el susurro, algo sobre las puertas.

-Callate, Negra. No levantes la cabeza.- Le murmuré.

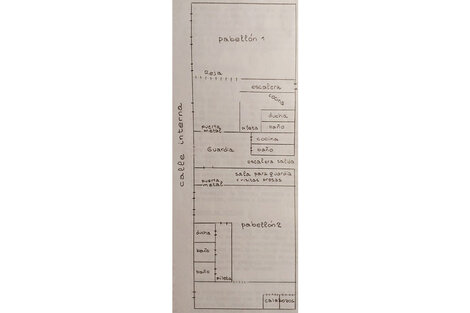

Otra vez, y no sería la única, aparecieron los zapatos de la celadora. Recibió un golpe en la cabeza con el nudillo del dedo. La Negra odia los espacios de silencio. Se llevó unos cuantos chichones a Devoto. Al llegar nos separaron. Quedé en el pabellón veintinueve en el primer piso y ella, en el treinta y cinco del tercer piso. No la volví a ver.

Un año más tarde, en día de visita, donde nos encontrábamos con muchas de las compañeras de otros pisos, me enteré que le habían otorgado la visa para ir a Alemania. En 1979 partió hacia el exilio, sin ver a su familia. De la puerta de la cárcel a la escalerilla del avión.

Treinta y tres años después, con muchos amigos y amigas retornando a la Argentina, y algunas muertes, la añoranza la alcanzó. Su familia, sus amigas y su tierra la tuvieron de vuelta. Y recuperé su voz.

La Negra sigue hablando.