Decir “mamá”, “tío”, “abuelo”, sin poner antes el pronombre, es de cheto.

Mi mamá se murió en febrero de 2019. Estaba enferma y el desenlace más o menos pudo preverse. Lo que no quita que lo hayamos vivido como una patada en la cabeza. Cuando pasó, vinieron mis hermanos y sobrinos. Afrontamos -sin considerarlo una violación a su intimidad- la ceremonia de ver sus cosas más ocultas. Cartas que había cruzado con mi viejo de sus épocas de novios, cruce de correspondencias varias en distintos momentos de la vida de todos. De mis hermanos a mi viejo en cana, de todos desde México a mi viejo en Brasil, antes de que pudiera salir. De Rosario a Buenos Aires, un varieté interesante y emotivo.

Los muebles los repartimos en función de lo que cada uno necesitaba. Sobró un montón, igual. Una anécdota graciosa fue que hubo un compañero (amigo de mi mamá) que se benefició con varios muebles: mesa, sillas, biblioteca, entre otras cosas. Cuando los fue a buscar, me apuraba diciéndome “metele que pagué una hora de flete y si me paso me sale más caro”. Está de más decir que lo que se llevaba en muebles superaba varias veces el valor de la hora de flete. Lo que ratifica que la gente siempre puede sorprenderte. Incluso los compañeros.

Hecha esa zaranda de las cosas grandes, como en un colador, me fueron quedando a mí (que soy el único de los hijos que vive en Rosario, donde vivía mi mamá) las cosas que no quedaron atoradas en la trama del filtro. Las más chiquitas.

Pequeños muebles, algunos libros, una carpeta llena de cuentos “para narrar” (de ahí saqué algunos que a Mercedes le encantan, tratando de fungir como puente en el tiempo entre aquellas ganas de contar y estas ganas de oír) fotos carnet, cables de celulares caducos, bijouterie… y relojes.

El otro día estaba buscando unas cosas en una cajita en la que había muchas de esas cosas y me encontré con varios relojes. Cuando Peirano me había sugerido que escriba sobre mi vieja y mi hermana (que se murió al año siguiente), le dije que no me sentía cómodo con el tema. Pero cuando vi los relojes, dije “mmmh, a ver”

Pensé que si la función original del reloj es medir el pequeño tiempo en que la gente vive, una sucesión de relojes sirve para medir el tiempo largo de la vida de las personas. Porque su visibilidad, quizas sin quererlo, arma secuencia.

Entre los relojes de esa cajita está el primer reloj de pulsera que le recuerdo. Es el reloj de mi niñez primera. Un reloj muy chiquito, plateado, con el cuadrante blanco sin números, sólo rayitas. Esos relojes que a un niño le resultan indescifrables, no sólo porque a esa edad uno no tiene noción del paso del tiempo, sino porque tampoco sabe que cada rayita reemplaza un número, que era un código que al menos uno tenía visto. Yo creía que había un código secreto para saber la hora con esas rayitas.

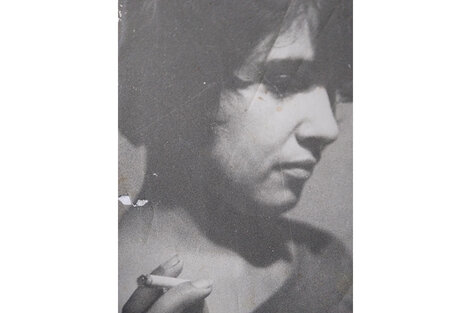

No sé cuándo apareció el reloj, pero recuerdo que crecí viendolo rodeando la muñeca de mi mamá. Gorda, flaca, con pelo largo, lacio, enrolado, con pelo corto, en pollera, en pantalón, en shorts, en batón, triste y alegre, ahí estaba el relojito, quizás la única constante en su cuerpo. Primero en Rosario y luego los años moronenses antes del exilio a México.

Mi viejo no usaba reloj. Quizás por su oficio (era plomero) pero tampoco anillo ni cadenas, ni gorra, ni nada adicional. Creo que con mi hermano heredamos esa austeridad y rechazo a los accesorios corporales.

Entonces, el reloj de mi mamá y los ruidosos despertadores metálicos eran los únicos de la casa.

Cuando llegamos a México, no sé por qué, mi abuelo (su suegro) le regaló un reloj digital. Citizen. Pequeño, también. Con pequeñas pilas. Daba la hora y si apretabas el botoncito a la derecha, te marcaba los segundos. Si apretabas dos veces (o mantenías presionado, no recuerdo) te decía el mes y el día (al revés lo decía, en inglés).

Ese reloj marcó el tiempo de mi madre como madre de adolescentes. Pobre. Lo que habrá puteado. Y el reloj ahí, firme, en esos años mexicanos y los del regreso a Argentina.

Luego fue reemplazado por otro, pero a los que siguieron les perdí el rastro porque crecí y dejé de vivir con ella.

Hasta que los vi a los dos juntos, en ese pequeño “relicario”, en ese pequeño panteón de relojes, en lo que quizás fue un intento de conservar algo de tiempos idos. Ella sólo pudo hacer un camino independiente cuando se encontró sola. Le costó mucho hacer proyectos mientras estaba con alguno de nosotros cerca. Aclaro: ese "nosotros'' incluye a mi papá. Pero a veces pienso que en esos pequeños objetos rotos e inservibles ella quiso conservar la esencia de aquellos tiempos en que su pulso latía iba al ritmo del nuestro. Y como sabemos, en aquellos años el minutero de la vida familiar lo llevaban las madres.

Obviamente, nunca los abriré, ni intentaré repararlos. Ni loco. ¿Y si un reloj parado contiene el tiempo vivido dentro suyo? ¿Y si en vez de llevar el tiempo, esos relojes tomaban el pulso de mi vieja y él está todavía ahí dentro, rebotando alocadamente, como electrones en un átomo, puteando para poder salir? Nota: como mi vieja era muy puteadora, puedo pensar que su pulso también lo fuera.

Por las dudas, ahí están. Junto a sus compañeros de descanso, a los que cada tanto le sumamos una púa, o un cable de celular caduco, esa otra forma de medir el paso del tiempo que tenemos en estos años.