Teresa llevaba dos meses jodiendo con el tema de los vidrios que se habían roto en la vitrina. Cada vez que nos sentábamos a la mesa empezaba con que a vos te da todo igual, sos capaz de vivir en un rancho lleno de mugre con tal de que en la tele pasen algo de fútbol. Llegaba el fin de semana y yo sabía lo que iba a pasar. Ese viernes, justo a la hora que los muchachos pasaran a buscarme para ir a la cancha, si a la vitrina le faltaban los vidrios, Teresa, como hacía siempre que estaba caliente, a modo de venganza iba a ocurrírsele podar la enredadera o cambiar los muebles de lugar.

No me quedó otra que ir a la vidriería. Era el garage de una casa. Mientras esperaba que alguien atendiera, apareció ella en bicicleta. Me llamó la atención la minifalda amarilla que le permitía mostrar sus muslos firmes mientras pedaleaba.

-¡Vos quién sos?- dijo.

Se había bajado de la bicicleta y sostenía el manubrio con una mano. Era una mujer que apenas si llegaba a los treinta años. El cuerpo era menudo pero armonioso. Su piel morena era suave como el de una adolescente, el cabello corto le llegaba a los hombros descubiertos. Tenía una boca muy sensual. Había algo provocador, o por lo menos misterioso, en su manera de mirar.

Me dijo que era la mujer del vidriero y que su esposo no volvería hasta la tardecita.

-Te doy las medidas y listo -propuse- son tres vidrios de veintidós por cuarenta y dos, cristal de diez milímetros de espesor.

-No, tenemos que anotar -se apuró a responder-. Y apoyó la bicicleta en la pared.

Mientras buscaba una birome del bolsillo sentí una mano tibia sobre el brazo, apenas rozándolo. Sin dejar de tocarme dijo:

-No anotes así, incómodo- señaló una puerta lateral de la casa invitándome a pasar con un suave movimiento de cabeza.

-No seas tímido- dijo casi en un susurro.

-Como quieras -dije- pero es muy simple, son tres vidrios... No me dejó terminar.

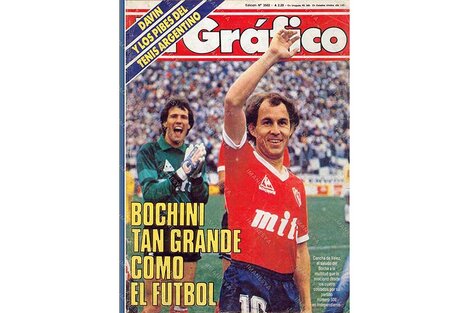

-Sí ya sé, de veintidós por cuarenta y dos -al decir esto hizo una sonrisita burlona- y empezó a caminar hacia la puerta, llevándome de la mano. La habitación estaba en penumbras. Necesité varios segundos para darme cuenta de que era un living. En la entrada había un poster enmarcado de Ricardo Bochini, cuando era muy joven. Ella me dijo que tomara asiento en un sofá y caminó hacia un mueble de madera. De un cajón sacó una birome y un cuaderno. Le arrancó la mitad de una hoja al cuaderno y vino con paso seguro hacia donde yo estaba.

-Anotá vos -dijo-. El vos sonó alargado, insinuante.

Estaba parada con una mano en la cintura, sin dejar de mirarme. Había inclinado levemente el cuerpo hacia un costado, de modo que la minifalda le quedaba más levantada y se le veían un poco las nalgas. Me incliné para agarrar la birome y empezar a anotar, cuando sentí su respiración muy cerca de mi cara. Levanté la vista y vi que la tenía casi encima. La boca, entreabierta, dejaba ver a la lengua hacer un movimiento sutil entre los dientes. Con una mano se acariciaba la nuca, levantando parte de su cabello en un movimiento sensual. Su mirada despedía fuego, la respiración era jadeante. Aún estaba intentando comprender la situación, cuando de un empujón me desparramó sobre el sofá y ante mi desconcierto, cuando quise acordarme, había dejado caer su minifalda y la tuve semi desnuda arriba mío. Lo que siguió fue un momento lleno de pasión desenfrenada y desorden, en donde liberamos todo el instinto animal que habitaba en nosotros. Al rato se separó abruptamente de mí, se podría decir que corrió hasta el mueble y de un cajón sacó una caja de forros. Con los dientes rasgó el envase y me lo alcanzó.

Apenas llevábamos unos minutos en donde parecíamos dos adolescentes que nunca lo hubieran hecho antes, cuando la puerta de calle se abrió.

Una luz intensa irrumpió de lleno en la habitación y se escucharon unos pasos colmar el ambiente. Ella, de un salto se separó de mí y quedó en una punta del sofá, con la mirada desencajada y estirándose la remera para taparse. El hombre que acababa de entrar era un tipo grandote, de cara rellena con cachetes colorados y tenía unos bigotes enormes. Llevaba ropa de trabajo azul. Se agarró la cabeza y empezó a girar en círculo por la habitación gritando.

-¡Se puede saber lo qué está pasando acá! ¿Qué es lo que veo?- repetía sin parar, mientras caminaba iba pateando todo lo que encontraba a su paso. A la tercera vez que lo dijo, estuve a punto de contestarle que no era muy difícil darse cuenta, pero el susto apenas si podía respirar. Me había sentado en el sofá, mientras ella caminando despacito, llevándose la minifalda en la mano, se había ido corriendo al rincón más oscuro de la pieza.

Al rato el hombre se paró al lado de la mesa ratona. Desde ahí nos miraba furioso, y vociferaba diciendo cosas como ¡¿Por qué a mí?! ¡¿Qué hice yo?! En un momento se fue acercando y me tiró una trompada que pasó a centímetros de mi cabeza. Traté de hacerme lo más chiquito que pude, protegiéndome la cara con los brazos. Mientras, lo espiaba. Me llamó la atención que debajo de la camisa le sobresalía una prenda roja. Contuvo una segunda trompada, y fue a apoyarse en una pared. Respiraba haciendo mucho ruido, como si estuviera conectado a un respirador. Se quedó un rato así, mirando el piso, hasta que caminó hacia una silla que tenía a dos pasos y se sentó. Movía al cabeza hacia un lado y el otro, macullando algo muy bajo. En un momento lo escuche que suspiró y enseguida dijo:

-Encima estos muertos -aspiró una bocanada profunda- que no le ganan a nadie.

Por primera vez me animé a mirarlo.

-Son unos muertos -dijo mirándome con cara de preocupación- ¡Perder de locales!

–Sí –dije tímidamente– dos a cero.

Como vi que le llamó la atención mi respuesta, agregué un poco más animado:

–¡Que cagada! Remontar dos goles en cancha de ellos es casi imposible.

Se levantó de la silla y se arrimó sin sacarme la vista de encima. Agachó un poco la cabeza y fue recorriéndome el cuerpo con la mirada. Yo todavía estaba con los pantalones bajos y no descartaba que el hombre me moliera a palos. Sin embargo, fijó la vista en una cinta roja que yo llevaba en la muñeca, como si le sorprendiera.

–¿Vos también sos del rojo? –se le dibujó una sonrisa al decirlo.

–Sí –contesté, sin dudar. En ese momento agradecí no haberme resistido a Teresa, cuando se le ocurrió ponerme la cinta roja en la muñeca diciéndome que era la mejor manera de ahuyentar la envidia de los vecinos, después de que cambiamos el auto por uno dos modelos más nuevo.

El hombre vino a sentarse al sofá, dejando algo de distancia entre los dos. Se notaba que desconfiaba de mí.

-¡La puta madre! –le pegó con el puño al sillón– ¡No sé qué mierda nos pasa!

–Es increíble –dije abriendo los ojos, como si yo tampoco pudiera explicarlo.

–¡No le ganamos a nadie! –bramó– ¡Cualquier equipo de mierda nos pinta la cara!

–Así es –aprobé.

–¡Antes nos tenían respeto! ¡Carajo! -acompañó el carajo golpeándose los muslos con el puño cerrado-. ¡Antes nos respetaban la camiseta y todas las copas que tenemos en las vitrinas! ¿O vos conocés otro equipo más copero que nosotros?

A medida que hablaba se fue acercando y ya estábamos uno al lado del otro.

-¿Sabe qué pasa?– le dije en tono reflexivo y casi a modo de primicia.

–¿Qué pasa?– preguntó, y con un gesto amistoso, agregó: –Tuteame che, dejá de joder.

–Muchos años de dirigentes ineptos, eso pasa.

–Es así –hizo una pausa– ahí dijiste una gran verdad.

De reojo vi que ella se había puesto de nuevo la minifalda, estaba parada en el rincón más alejado. Tenía una mano sobre la boca y se mordisqueaba la uña del dedo mayor. Me pareció ver algo de odio en la forma de mirarnos.

–¿Alguna vez te imaginaste jugar en la “B”? –Preguntó el hombre de repente.

–¡Ni ahí! –contesté.

–Y que esos hijos de puta de Racing se nos caguen de risa en la cara –cuando dijo Racing puso cara de asco– ¿Te imaginaste eso alguna vez?

–¡Ni los nombrés a esas basuras!– traté de acompañar esa frase con un gesto de desagrado que me salió bastante bien.

En un momento se quedó callado y se puso pensativo. Con la mirada perdida movía la cabeza asintiendo, mientras sonreía.

Al rato empezó a decir: –La década del setenta ¡Qué década! –se mordía el labio mientras rememoraba– ¡Cuántas copas libertadores! –decía sin dejar de sonreírse–. Ganarle la copa del mundo al mismísimo Juventus en su cancha– tenía la mirada perdida mientras iba enumerando:

-Bochini, Bertoni– ¡Mirá que hemos tenido figuras eh!

A esa altura el hombre se había calmado y me hablaba como si nos conociéramos de toda la vida.

Estuvo un rato callado, parecía en otro mundo. Aproveché para deslizar con mucha lentitud la mano sobre el muslo, para sacarme el forro arrugado que aún tenía puesto. Cuando finalmente logré agarrarlo de la punta me di cuenta que él había advertido la acción. Sentí que me tomaba del brazo.

–Pará, pará, no lo tires en el piso –dijo, señalándome un cenicero gigante de cerámica marrón que había sobre la mesa ratona y acercando la cara, agregó: -Después esta boluda me rompe las pelotas una semana entera con el tema de que mis amigos dejan mugre en la casa.

Cuando terminó de hablar la miraba de reojo para asegurarse de que ella no lo hubiera escuchado.

Enseguida se acomodó en el sofá y le chistó.

–Eh, ¿así vamos a atender a las visitas?– ella estaba apoyada en el respaldar de una silla y pareció no prestarle atención– Eh, dale, ¿no vas a servir nada para tomar?

La chica se puso a caminar con desgano hacia lo que supuse sería la cocina. Antes de que volviera con dos vasos de jugo sobre una bandeja de acrílico, el hombre se había embalado nuevamente. Decía que la pasión que despierta la camiseta del rojo es distinta a todas las otras y que un hincha de Independiente se reconoce con otro a dos cuadras.

–¿Pensás que no me di cuenta que eras del rojo apenas entré, mucho antes de verte la cinta en la muñeca? –se reía a carcajadas– ¡Somos inconfundibles papá! Se fue emocionando cada vez más hasta que se paró y empezó a desabrocharse la camisa. Debajo llevaba la camiseta de Independiente.

–¡Esto es una camiseta, carajo! –decía– no esos muertos de Racing– y la besaba.

Se agachaba y me ofrecía la camiseta para que yo también la besara.

–¿Me imagino que vos tampoco te la sacarás ni para dormir?–dijo con orgullo y agregó– sacate la camisa, metele, no tengas vergüenza. Para darle el gusto, hice un movimiento como si fuera a desabrocharme la camisa. Sabía que era imposible. Abajo llevaba la camiseta de Central, como hacía siempre, desde hace años, por cabala, el día que jugaba el canaya.

Él se había puesto un gorro de Independiente. Vino hacia el sofá y levantándome de un brazo hizo que lo siguiera mientras cantaba "dale rojo… dale rojo…" y andaba a los saltos por el living, acompañando el canto con golpes de palmas.

–¡El domingo te paso a buscar, papá, y nos vamos con los muchachos para Avellaneda!–dijo entusiasmado y después tomó un sorbo de jugo y puso el vaso sobre la mesa, golpeándolo con alma y vida.

–Este domingo no puedo –me excusé abriendo los brazos– le festejamos los noventa a mi vieja.

–¿Y eso te parece un pretexto para no ir a verlo al rojo? –cambió de cara, como si de pronto se hubiera desilusionado y me miró fijo.

–La vieja es la vieja –dije.

El hombre se paró delante de mí y frunció la cara, como si de pronto hubiera recapacitado acerca de la farsa en que estuvo inmerso. Entrecerraba los ojos mirándome con desconfianza. Llegué a sospechar de que hubiera descubierto algo amarillo y azul debajo de mi camisa. Me di cuenta que estaba ante un problemón, cuando de pronto miró el reloj y se agarró la cabeza,

–¡Yy! –exclamó sobresaltado– son cuatro y cuarto, y el auxilio va a buscar la camioneta a las cuatro.

–Chau flaco, estaría para seguirla, pero me tengo que ir volando– agarró la camisa y mientras la abrochaba se dirigió a la chica, que hojeaba una revista de chimentos sentada en una silla.

–Con vos hablamos después –dijo severo– Con ésta que te mandaste de no avisar que había un cliente hincha del rojo en casa, tengo para ir a la cancha diez años sin que me rompas las pelotas.

Salió rápido por la misma puerta por donde había entrado. Yo caminaba detrás de él, arreglándome los pantalones. Cuando llegué enfrente del poster enmarcado en vidrio, donde un Ricardo Bochini veinteañero me miraba cómplice, me dí vuelta y le dije a ella:

–Ey…no te olvides de decirle. Son tres vidrios, de veintidós por cuarenta y dos, cristal de diez milímetros de espesor.