El cuento por su autor

Como muchos principiantes, en 1980, yo no tenía la menor idea de lo que buscaba al comenzar a meditar. Y fue lo mejor que pudo pasarme: porque se trataba de eso, solo permanecer atento a lo que desfilara por mi mente en cada preciso momento, sin otro objetivo que observarlo sin engancharme.

Lo interesante de la experiencia —y de los estados que intentaba propiciar la práctica— no eran los contenidos de esas visiones sino la sensación de vacío en la que me descubría. Una muy fuerte conexión con algo mayor sucedía más allá de las interpretaciones que les diera y me señalaba un sentido mucho más amplio que el que le daba habitualmente.

Como me resultaba imposible explicar ese fenómeno sin caer en lugares comunes del lenguaje, decidí contarlo a través de una situación que me había ocurrido como consecuencia de vivir en automático.

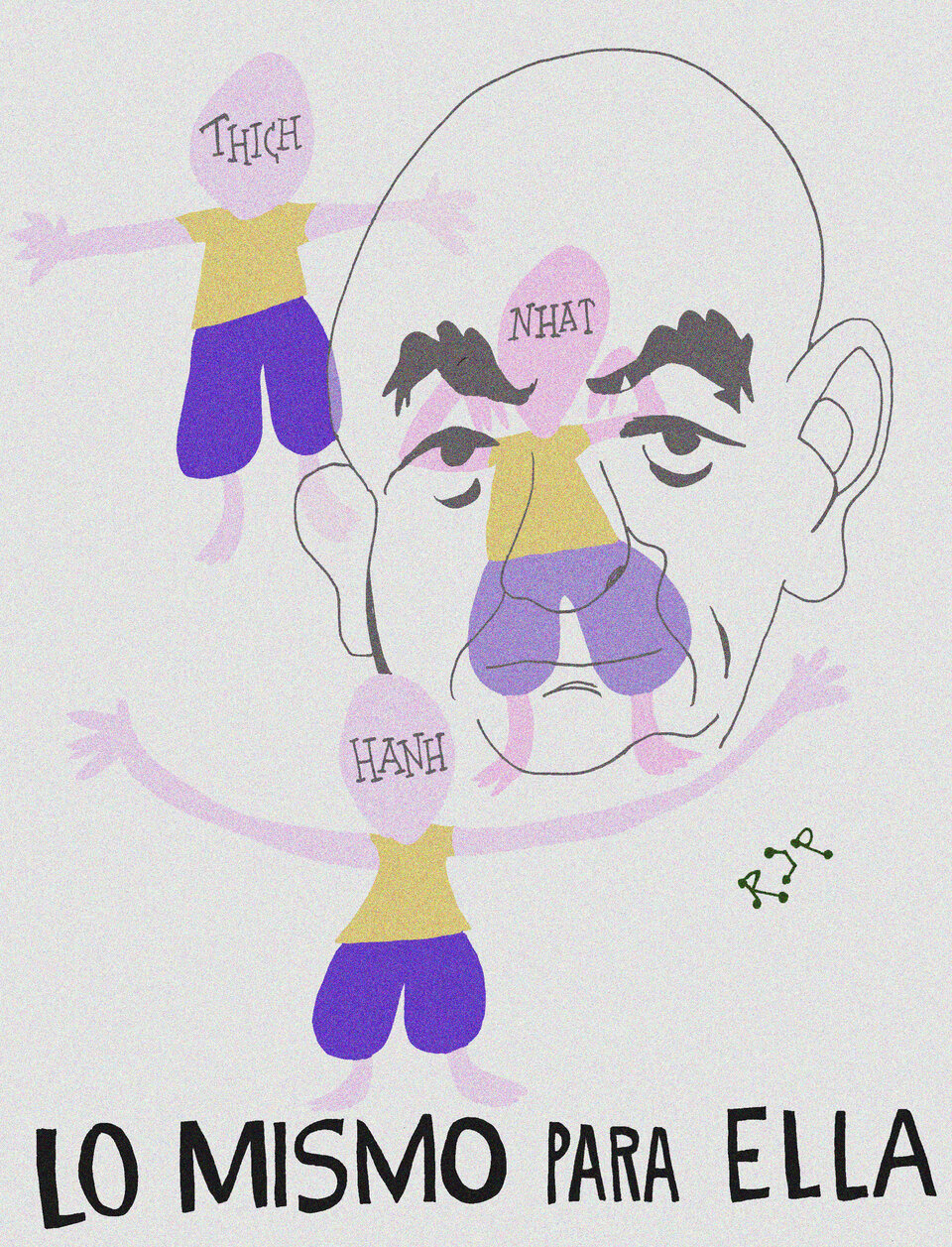

A esa pérdida de foco en lo esencial que tanto nos neurotiza, el maestro vietnamita Thich Nhat Hanh, verdadero inspirador de este relato, nos pedía que la llamáramos distracción.

Integra Buda por inconveniencia, una recopilación de cuentos ambientados en ese período, aun inédito como libro.

LO MISMO PARA ELLA

Eso me dijo.

El retiro de meditación en Plum Village donde nos conocemos reúne a cincuenta personas, ella está sentada tres filas más adelante, las veces que abro los ojos automáticamente miro hacia su lado: espalda recta, cuello erguido, cabeza firme, rodillas casi a ras del piso, durante veinte minutos no hace el menor movimiento. Debe ser una practicante avanzada, intuyo. Al hacer la fila para el guen mai la descubro dos lugares detrás de mí, no sé cómo queda a mi lado ante las bandejas, yo le sirvo. Nos resulta evitar sentarnos frente a frente.

Te estuve observando, dice cuando no queda un solo granito de arroz en su bol, tu postura no es de alguien que recién comienza.

No hago ningún comentario. Hace tiempo que nadie repara en mí, pienso:

Desde que me separé, hago una vida muy disciplinada, trabajo en France Presse, lo cual significa llegar a las 9, sentarme frente a una computadora con tres monitores, agrupar las noticias que permanentemente ingresan de todas las corresponsalías, y cada hora, hora y media, componer un informe sobre el tema que me indica online otro argentino que entró antes que yo y cuyo mayor mérito es nunca haber mostrado el menor interés por conocerme. Promedio unos cinco despachos diarios, hago turno corrido, a las cuatro de la tarde vuelvo al departamento, paso la aspiradora, me preparo de comer y salvo que haya algo que me saque de casa, permanezco horas sentado en la cama mirando el recorte de cielo u oscuridad que hace la ventana. O leo. Perdí todo interés en ir a los cafés donde suele encontrarse alguna gente que conozco, cada vez que voy a un vernissage o estreno ocurre lo mismo: siento que estoy y no estoy, que todo eso me aparta del camino. Sólo cuando vuelvo a mi rutina privada, eso desaparece.

Para mí también lo más importante es la práctica, afirma ella. Es la prioridad uno, después viene mi hija, que tiene cinco años, y quizás en el mismo nivel mi pintura. A esta altura ya sé que Sandra es venezolana, que sobrevive a los saltos gracias a remesas que recibe de sus hermanos en diferentes partes del mundo y a algún que otro retrato que pinta por encargo, en general rodeado de personajes al estilo de los de Aída Carballo. Dan ganas de estar en sus cuadros.

De vuelta en París, comenzamos a vernos día por medio en el Centre de Zen. Nunca, ninguno de los dos, es tan regular en su práctica, tan prolijo en su alimentación, tan preciso en cada afirmación. Incluso las primeras veces que sube a mi estudio, nuestra relación es de buscador a buscador. Hasta que, entre el segundo y tercer mes, ocurre lo inevitable.

Tú eres mi primera prioridad, me dice una noche antes de volverse a su casa.

Podría responderle lo mismo. No lo hago porque en esos días, pese a que Sandra tiene trabajo y está preparando una muestra en una galería de la rue Jacob, en su vida cotidiana todo está alterado, no consigue quién le cuide a Ivana, no encuentra dónde vivir, le demoran los pagos de los encargos, le cancelan trabajos empezados, otros amigos, no yo, le reclaman dinero que le vienen prestando. No puedo decirle que mi prioridad es ella pero, de hecho, lo es, ocupa buena parte de mi mente y de mi tiempo.

En todo momento me descubro ayudándola con esto por aquí y esto otro por allá. Saco a pasear a Ivana para que ella pueda terminar los cuadros de la muestra, le consigo una baulera donde dejar sus bártulos, los traslado en el auto de un conocido, lavo la ropa de las dos con la mía, trato al mismo tiempo, y por todos los medios, de que no abandone la práctica, adapto mis horarios a sus disponibilidades.

No le pido nada. Me siento feliz. Me gusta mirarla, haga lo que haga.

Ella no deja de repetirme Es la primera vez que amo verdaderamente a alguien, Quiero que esto dure para siempre, Creo estar encontrándole sentido a la vida, de veras… Frases por el estilo. Cada vez que encuentro una solución para algo que hasta unos segundos antes a ella le parecía imposible, medio con una sonrisa, me larga un Tú eres mi maestro, chico. De acá, le respondo. Tengo muy presente que sólo hago lo que entiendo es correcto o debe ser hecho en cada momento. Y que lo hago en la medida de la necesidad ajena, sin excederme.

Noviazgo. Aunque nunca usamos esa palabra, y nos resistimos a ella, establecemos, Sandra en medio de su desorden y yo entre mi rutina y el asistirla, un tipo de relación que podríamos considerar dentro de ese rubro. Recuperamos, ambos, no solo las ganas de coger sino el placer de hacerlo como se presente, distendido, salvaje, mecánico; tampoco la palabra amantes nos calza del todo. En alguna charla posterior, nos confesamos un amor de compañeros.

Sandra expone, no le va ni bien ni mal, una ex cuela una reseña de una columna con foto en Le Nouvel Observateur, dos de sus hermanas pasan por París, le traen dinero de la familia, ella sigue haciendo los retratos por encargo, cambia de escuela a Ivana, Ivana me pierde el miedo y se me abraza más que Sandra. En esos días, mi jefe argentino se repatria y el director del servicio me asigna, entre siete redactores, muchos de ellos más integrados que yo a la agencia, la tarea de coordinarlos. Motivo, pregunto. Nos gusta tu manera de estar aquí, tu presencia nos tranquiliza, contagia paz, Campos. Campos, no yo, les sonríe.

El nuevo salario me permite alquilar un departamento más amplio, una inmobiliaria vinculada a la agencia me ofrece un cuatro ambientes que otro empleado de France Presse ha dejado vacante, sobre la plaza Leon Blum. El día que vamos a verlo, Sandra encuentra todo maravilloso. Dice: Aquí podrías poner tu sala de meditación, aquí podrías dormir, aquí armar el comedor… Le pregunto porqué conjuga todos los verbos en segunda persona del singular, sin incluirse. ¿Acaso no querés que vivamos juntos?

No me responde. Lentamente cierra las persianas del departamento y me deja solo con la mujer de la inmobiliaria. Solo dice que me espera abajo.

Creo que es algo pasajero, que le asusta una convivencia como la que nos impondría ese departamento, o que imaginaba que le cedería el estudio más luminoso… Tan familiares me resultan los ambientes, tan fácilmente visualizo cómo podríamos acomodarnos, cada uno con su espacio, que entrego a la mujer una reserva a cuenta de un alquiler bastante más caro que el pago.

Cuando volvemos, por más que dos o tres veces saco el tema de lo que ocurrió mientras visitábamos el departamento, Sandra cambia de conversación. Finalmente, le pregunto ¿querés mudarte o no a la rue Parmentier? Necesito una respuesta clara, sin sobreentendidos. Sólo me responde con expresiones tipo: Si vos querés… si te hace feliz… si no hay otra alternativa.

No, de ninguna manera quiero que vengas a vivir conmigo para hacerme un favor, le digo. Si preferís seguir viviendo con un pie en casa de cada una de tus amigas, o cuidando los departamentos de los que se van de viaje, decímelo abiertamente y me quedo donde estoy… aunque me entusiasma la idea de vivir sobre el XIème.

Oh, no, estoy segura de que ahí estaría mejor, dice desviando la mirada. Ivana tendría un cuarto propio, yo un atelier, pero… no sé.

No volvemos a hablar del nuevo departamento. Tampoco las meditaciones que hacemos esos días son las mismas. A la semana, cuando terminamos de guardar todo mi estudio en veintidós cajas, veo que ella pone a un lado las que contienen sus cosas. ¿Qué pasa, para qué las separás? Lo pregunto sin ánimo de reproche, más bien sorprendido. ¿Hay algo que no sé?

Es mejor que vivamos cada uno por su lado, dice pasados unos minutos. Siento que no debo mudarme a tu casa.

¡Nuestra casa!, me escucho gritarle.

Empiezo a bajar las cajas hasta la puerta de entrada. Sandra hace lo mismo con las suyas, yo no toco una sola de sus cajas. Paramos dos taxis, nos damos un beso, no dos como los franceses. Creo haber visto la escena en cientos de películas.

Armo el nuevo departamento en un estado que bascula entre la inconciencia, el desinterés y la desesperación. Las primeras noches me parece que Sandra volverá en cualquier momento. Mientras me preparo el café por las mañanas trato de no hacer ruido para no despertarla. Al pasar por el supermercado, compro las cosas que sé que le gustan. Extraño su voz, su desorden, a Ivana, su manera de dejar que las circunstancias la excedan. No duermo, no tengo hambre, no me interesa nada. Daría cualquier cosa por que se abra la puerta y aparezca diciéndome Aquí estoy, Campos. Pierdo peso, la ropa se me cae. Un profesor amigo, a quien en una época le cuidaba el gato, me encuentra por la calle y pregunta si contraje sida. Le cuento todo, como a vos. Solo le sale decirme Te enamoraste, cagaste, y pasarme una mano por la cara. No entendés, le digo exhibiendo un papelito donde Sandra escribió quinientas veces te amo, te amo. Me burla. Vivo las horas de trabajo en la agencia como una liberación, empiezo a quedarme hasta que anochece, salgo justo para llegar a la última meditación del Centre de Zen. Sé que alguna vez la encontraré.

Cruzo las piernas, estiro la columna, observo la respiración, me imagino parado al costado de un arroyo dejando que los pensamientos sigan su curso. Pero mi mente se resiste a fluir con el agua. Me acalambro, me muevo y hago ruido. Más de una vez alguien me codea para que deje de roncar. Al irnos casi nadie me saluda.

Una noche, ya resignado a que Sandra no reaparezca por el Centre, me estoy estirando sobre el piso antes de colocarme en posición de loto, cuando la veo entrar y ubicarse en mi misma hilera, pero del otro lado. Es suficiente un leve parpadeo para confirmar que nos hemos visto. Todos los diálogos posibles y todas las situaciones que podrían darse cuando estemos frente a frente ocupan el espacio de mi meditación, imagino además que a ella le ocurre lo mismo. Nunca se me hacen más largos esos cincuenta minutos.

¿Caminamos un poco juntos?, le digo cuando ya estamos caminando juntos. Me pregunta cómo estoy, si pude adaptarme fácilmente al cambio de barrio, me cuenta que Ivana siempre pregunta por mí. Yo no puedo contener la ansiedad y le pregunto Por qué me dejaste, o Qué hice para que dejaras de amarme, ya no recuerdo bien. Como quien comenta que está resfriada, me dice que yo le daba demasiado, que la paternalizaba, que le impedía resolver las cosas por sí misma.

Lo hacía por amor.

Lo hacías porque necesitabas dar. Porque habías dejado de darte a vos y te resultaba más fácil darle a otro. Porque se te había desplazado el punto de encaje. ¿Crees que era fácil para mí vivir con alguien así?

Al llegar al molinete del metro, ella no encuentra su boleto, saco uno de los míos y la dejo pasar primero. Sandra me hace un gesto elocuente, pero pasa.

Ves como vos también contribuís…, alcanzo a decir.

Sí, por eso mismo debí apartarme.

Antes de que baje, le digo Quiero que sepas que yo te sigo amando y que me gustaría que volviéramos a estar juntos. Y qué me responde Sandra: que no la amo, que la necesito, que me cuelgo de ella. Para colmo, al mes siguiente, viene Thich a París y, mientras caminamos en la galería que rodea la sala de meditación, tengo oportunidad de contarle lo que me pasa. Para él, soy totalmente responsable de la reacción de Sandra, nunca debí haber dejado que ella desplazara el lugar de la práctica a un segundo lugar y si algo me conviene hacer es comenzar a trabajar seriamente para recuperar ese espacio primordial que yo le asignaba a la mía. Me toma del brazo y en un francés con acento vietnamita, dice Volviste a distraerte.

Lo mismo vale para ella, agrega unos pasos más adelante.