Febrero viene asomando. El mes más corto pero más intenso para las festividades populares. El carnaval se acerca y los corazones comienzan a vibrar. Salta sabe de carnaval y su gente, sabe carnavalear.

El norte se prepara: hojita del albahaca, agua, harina y porque no, un poco de pintura para colorear la velada. En carnaval, todo vale. Un sincretismo pagano y religioso donde se permite “el ultimo exceso” antes de entrar a la cuaresma que desembarca en la pascua católica.

Tradición carpera

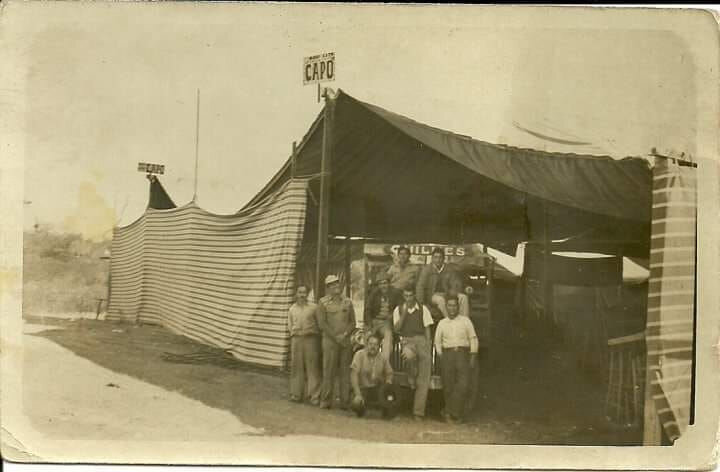

Sin duda el festejo de carnaval se vive de una manera intensa y especial en el norte del país. A esto, cada región suma y propone una tradición particular, un rasgo identitario y territorial dentro de la fiesta grande. Así sucede en Salta con “las carpas”, costumbre que se remonta a finales del siglo XIX y que permanece con fuerza hasta hoy día.

Febrero es época de lluvia y para que la fiesta no se vea opacada, las carpas comenzaron sencillamente como necesidad de guarecerse ante las inclemencias climáticas. Cuatro palos y una lona para que siga el baile.

Ya en el 1900 las carpas ubicadas en la región Valle de Lerma fueron las que obtuvieron mayor renombre. Localidades como Cerrillos, Campo Quijano, La Silleta, La Merced y Rosario de Lerma eran las más elegidas. Allí, según se cuenta, el comercio que atravesaba los valles camino a la Ciudad de Salta, hacía una parada para disfrutar de la carnestolenda.

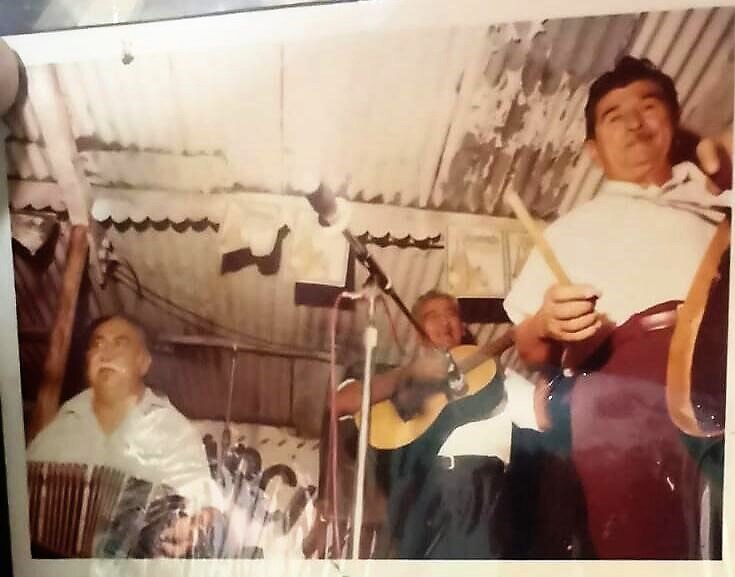

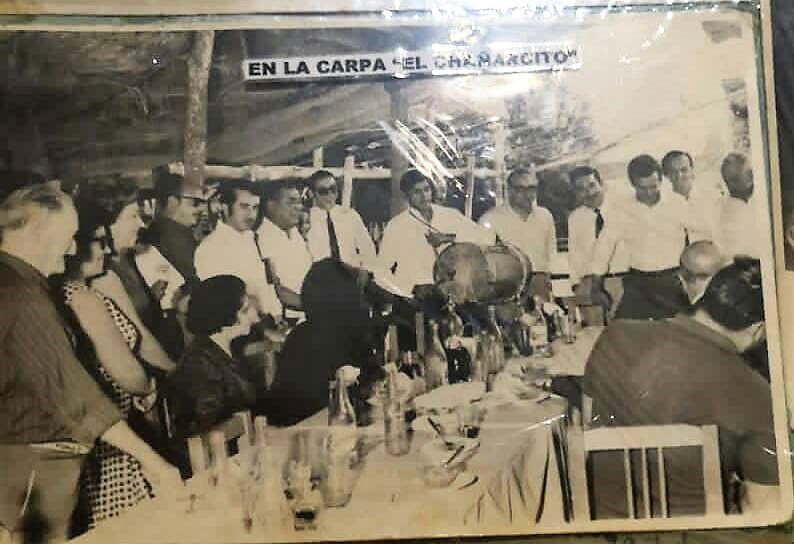

Carpas como “El Chañarcito” en Cerrillos, era visitada por músicos, cantantes, poetas y público en general. Su fundador fue ni mas ni menos que Marcos Tames, gran músico y compositor de una de las piezas icónicas del folclore argentino: “La Cerrillana”.

Hoy “El chañarcito” sigue vigente y es su hijo Daniel quien continua el legado y relata su historia:

“Mi padre era músico y venia a tocar a un lugar que se llamaba “el carioca”, un bar que hacía carnavales frente a la plaza de Cerrillos. De tanto venir le gustó la zona y se decidió a comprar un terreno sobre la ruta principal con el fin de armar una carpa de carnaval. Cuando comenzó eran postes a dos aguas, se tiraban unos alambres y se montaban las carpas donde se bailaba en el piso de tierra. Mi padre tenía un conjunto de folklore que se llamaba “El Chañarcito” entonces cuando vino a Cerillos le puso el nombre del conjunto a la carpa, aunque quería ponerle ‘La Cerrillana’ por su tema musical, pero ya existía una carpa con ese nombre”.

Un estilo propio

La carpa en Salta no solo refiere al lugar físico donde los carnavaleros se resguardan entre baile y baile, sino que resulta un hecho cultural en sí mismo.

Un ejemplo de esto es la zamba carpera, ritmo musical dentro del folclore que, obviamente, nació en las tertulias carperas. Su característica principal es la cadencia musical dada por el inconfundible sonido del bandoneón.

Una de las tantas letras que homenajea a este movimiento artístico es la canción “Carpas de Salta”, creación de “El Payito” Juan Carlos Solá:

Carpas de Salta

Las vuelvo a recordar

Bandoneón y guitarra

Zambas para bailar.

Chicha y aloja

Vinito pa' tomar

Ramas de albaca verde

Olor a carnaval

De las carpas surgieron grandes artistas y conjuntos folclóricos consagrados por el público: el bandoneonista Anachuri, Cayetano Saluzzi, El Payo Solá (padre del Payito) y Hugo Cuellar conocido como “Cara I' Mula”, entre tantos otros.

También existe una canción que nombra y homenajea a muchos de estos músicos referentes del movimiento carpero: “El que toca nunca baila”, donde desde su primera estrofa hace referencia al instrumento característico del movimiento carpero así como describe una típica escena de carnaval:

Bajo el cielo de las carpas

Mi fuelle quiere bailar

Se le estiran las arrugas

No lo puedo sujetar

Don Cayetano Saluci

Que esta zamba bailará

En medio del aguacero

Levanta un polvaderal

De las veladas interminables en la carpa “El chañarcito”, Daniel Tames conserva infinidad de recuerdos “Eran carpas que comenzaban a las 2 de la tarde y terminaban a las 4 de la mañana. Se vendía cerveza por cajones, la gente compraba un cajón, lo ponía abajo de la mesa e iba consumiendo. Se jugaba mucho con talco, tempera... la gente venía a divertirse, en familia a jugar al carnaval”.

Tames evoca momentos que desde chico vivió en la carpa familiar donde cada integrante de la familia tenía una tarea por cumplir “Siempre estaban presentes las lluvias de verano y como la carpa era de lona en las puntas se juntaba el agua. Entonces para que no se rompa la carpa me mandaban a mi, que tenía 8 años, a sacar el agua con un palo… También recuerdo muy bien que al frente se armaban fondas. La gente carnavaleaba en la carpa, salía a la fonda a comer algo y después volvía. Se pasaban los tres o cuatro días de carnaval así, bailando.

"Siempre venían muchos personajes de Salta que eran amigos de mi padre. Recuerdo médicos, profesionales y también grandes músicos como el Cuchi Leguizamón” comenta Daniel.

Y será el Cuchi también quien deje su homenaje carpero en la fantástica “Zamba del Carnaval”:

Vengo desde el olvido

toro serrano

Pa' ver si mato penas

carnavaleando

Me anda faltando plata

chicha, coraje

y un empujón del diablo

pa' enamorarte

Carnavales carperos

la chicha y la albahaca llorando en el vino

Daniel grafica con un ejemplo lo que se llegó a vivir los días de Carnaval en la carpa de los Tames “Un día vino un párroco de Salta bastante conocido a carnavalear. Cuando va a saludar a mi padre, él le dice "eh Padre, ¿como está…?" y le responde "no me diga Padre porque me va a quemar" hasta los curas venían a carnavalear!” recuerda entre risas.

Durante los años '70 las carpas fueron una de las tantas prohibiciones que la dictadura militar impuso en Salta. El carnaval, la fiesta, el encuentro y la alegría popular, eran sinónimo de peligro para los gobiernos de facto. Sin embargo, con el retorno de la democracia, las carpas volvieron con la fuerza e intensidad a las que estaban acostumbradas.

El presente de las carpas

Primero eran carpas literales: palos, lona y una cantina que asegure saciar la sed de los parroquianos. Una vez consolidadas, fueron mejorando sus instalaciones. Algunas comenzaron con un quincho, luego otra pequeña parte techada, llegando hasta el día de hoy donde en muchos casos pasaron a ser grandes tinglados.

En este sentido de mixtura entre tradición y modificaciones relacionadas al tiempo transcurrido desde las carpas inciaticas, Daniel Tames agrega “Nosotros tratamos de conciliar lo que era la carpa de antes y lo moderno. Entonces ‘mixamos’ las cosas. Siempre dentro de la carpa mantenemos las mismas mesas y sillas que solíamos usar en aquella época. Por otro lado al folclore y la cumbia, y esto es algo que siempre pasó, porque en las carpas la gente busca diversión. Entonces aparte del folclore, la gente nos pedía la ‘cumbia carpera’, un ritmo que nace en los Valles Calchaquies y que está muy de moda. La gente lo pide para bailar. Entonces tratamos de brindar recuerdos y la parte moderna de diversión”.

Luego de medio siglo de carpa “El Chañarcito” es uno de los tantos ejemplos vivos y latentes de la significancia del fenómeno popular, “el otro día vino una persona a dejarme unos materiales de construcción. Al entrar al lugar miraba para los costados... de repente me dice ‘me dan ganas de llorar, porque yo ahí en ese lugar’ y me señala un costado a mano derecha ‘ahí mi mamá me juntaba dos sillas y me ponía dormir cuando era chico mientras ellos bailaban en la pista…’. Con lágrimas en los ojos me contaba el muchacho. Mucha gente también nos cuenta que se pusieron de novios en la carpa y ya llevan más de 40 años de casados... así son miles de historias que nos comparten” completa Daniel.

Hoy al “folclore carpero” se le suma la “cumbia carpera”, dando cuenta de un fenómeno social que continúa mutando y se encuentra en constante crecimiento. La carpa está viva porque el carnaval nunca se apaga.

El desentierro del diablo está pronto a llegar y con él, un pueblo que prepara su festejo grande. Por un instante se borran las diferencias sociales, el carnaval iguala y las carpas salteñas son testigo de esto.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/media/users/4484/facundo-20sinatra-20soukoyan.png?itok=TPChUrAl)