El cuento por su autor

Viví muchos años en una casa atestada de hormigas. Estaban en todas partes: en la cocina, en el comedor, en el patio, en el baño, en los dormitorios. Yo las enfrentaba con un veneno verde fosforescente que venía en jeringas. Tenía siempre una o dos arriba de la heladera. Como indicaba el instructivo, dejaba prolijos chorizos flúor en los caminitos, en los agujeros de los azulejos, en los montoncitos de madera y polvillo que crecían en el suelo. A veces, con suerte, pasaban días sin aparecer. Pero siempre volvían.

En ese tiempo, previsiblemente, pensé en escribir un cuento sobre un personaje que se obsesionara con las hormigas. Después se me ocurrió que sería mejor que el cuento empezara ya sin hormigas. Imaginé a alguien persiguiéndolas durante años y que, cuando finalmente las vencía, en lugar de sentirse feliz se angustiaba, como si sufriera una suerte de pérdida. Esa fue la idea germinal de “Hormigas”: un cuento en el que el problema no fuera que hubiera hormigas en una casa, sino, por el contrario, que dejara de haberlas. Una inversión de expectativa, diría; como el jugador de Chéjov que se mata después de haber ganado en el casino.

Durante un tiempo el cuento fue sólo eso: una idea. No tenía imágenes, ni personajes, ni historia. Nada. Hasta que una noche al acostarme “escuché” la voz de la narradora. No el tono, ni el timbre; sino el fraseo, la melodía, el ritmo. En este caso, una respiración particular y unas repeticiones que debían producir, entendí desde el primer momento, cierta tensión sobre la sintaxis. Esa noche tomé algunas notas. Al día siguiente, me senté a escribir. El comienzo lo sabía: la extinción de las hormigas. El resto (el conflicto, el desarrollo, el final), no. Misteriosamente para mí (porque estas cosas no suelen sucederme) me dejé guiar por esa voz y el cuento salió casi de un tirón.

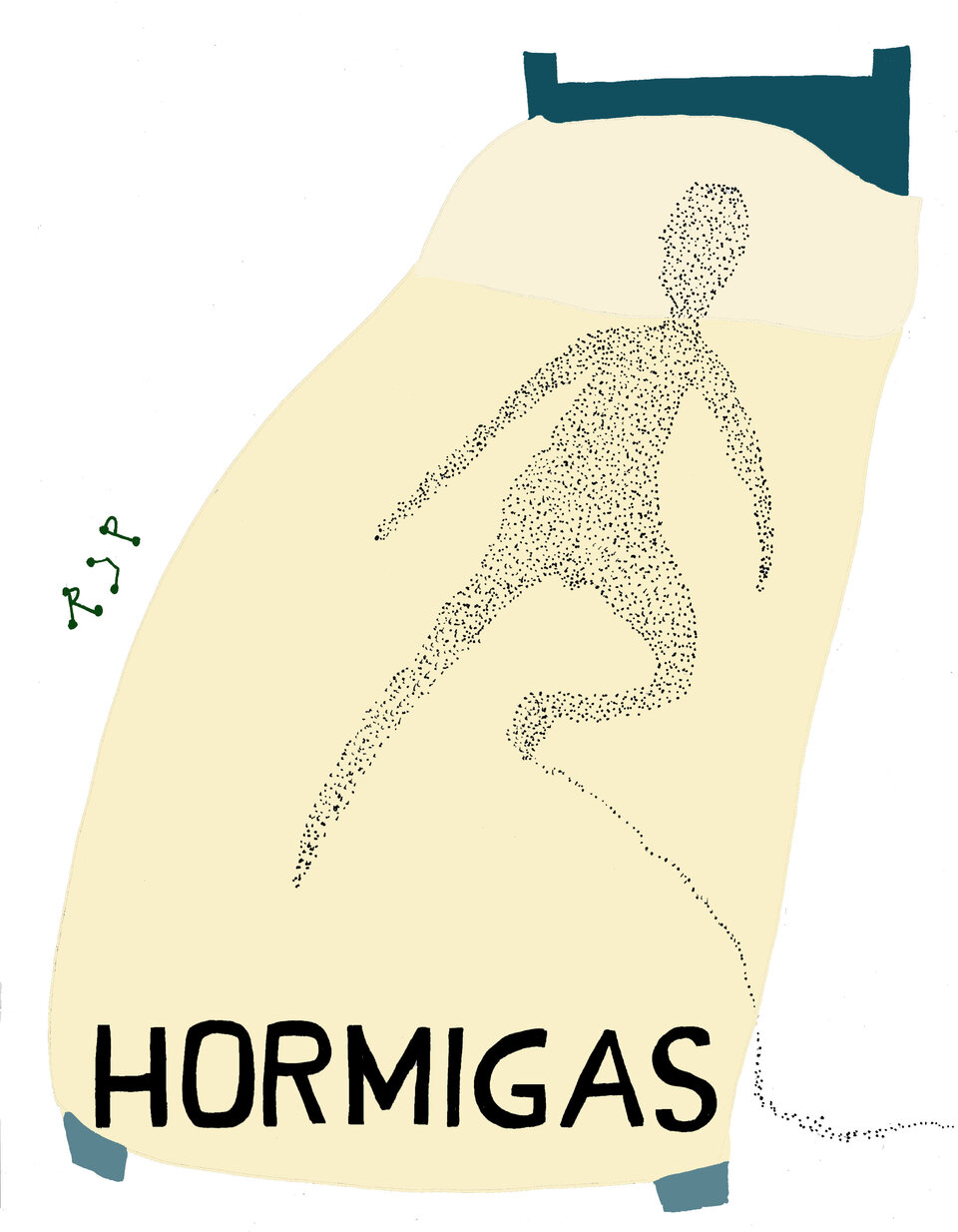

HORMIGAS

Ya no están. Se fueron. Las hormigas. Se fueron. Ni una queda. Ni una sola. Ninguna. Miro la comida limpia. Inmaculada. Sin hormigas. Y sonrío. No puedo no sonreír. A veces se me escapa una carcajada, también. Sonora. De felicidad. Claro. Porque yo le dije. Un día se van a ir, le dije. Les voy a ganar. Vas a ver. Son tercas. Son muchas. Pero les voy a ganar. Así le dije. Conmigo no puede nadie. No. Nadie. Conmigo. Y él se reía. Decía: no importa. Decía: son sólo hormigas. Decía: vení. Vení, dale, decía. Y yo iba. Iba. Y hacía eso. Lo que él quisiera. Todo. Todo hacía. No importaba si me daba asco. Porque no me daba asco. Un poco. Quizá. A veces. Al principio. Pero después no. Después no. Él me pasaba a buscar y dábamos vueltas en el taxi. Parábamos en algún lugar oscuro. En callejones que sólo él conocía. Y ahí, en el auto, yo no pensaba en las hormigas. No había hormigas en el auto. No puede haber hormigas en un auto. Las hormigas están en las casa. Y en el campo. Pero en el campo no molestan. En los parques tampoco. Las de las casas. Esas molestan. Entonces hacíamos eso en el auto. Él decía vení. Y yo iba. Claro. Al rato me llevaba a casa de nuevo. Tengo que trabajar, decía. Vuelvo pronto, decía. Y yo esperaba. Y era cierto. Volvía. Siempre volvía. Volvía. Y un día entró a casa. Mamá ya no estaba. Se había ido. Ido. Para siempre. Y entonces él entró. Y parecía que fuera su casa, no la mía. Entró. Y dijo: vení. Y yo fui. Y seguí yendo. Decía vení y yo iba y me olvidaba por un rato de mamá, de la casa y de las hormigas. Él decía, vení. Y a veces, también: soncita. Y yo le decía que no era ninguna soncita. Aunque me gustaba que me dijera así. Imaginaba que a nadie más llamaba así. Soncita. Sólo a mí. A mí. Sola. Por eso cuando me decía soncita yo me aflojaba. Iba y me aflojaba pero le decía que yo no era ninguna soncita. Que las hormigas eran un tema serio. Vos porque no convivís con hormigas, le decía. No. Claro. Él no convivía con miles y miles de hormigas. Quizá millones. No sé. Puede ser. Millones y millones de hormigas viviendo conmigo. En mi casa. En mi casa. Antes: de mamá y mía. Antes las dos luchábamos contra las hormigas. Entonces era más fácil. Ahora no. Ahora es mía. Y estoy sola. Sola. Y él. Claro. Nada. Porque él no convivía con hormigas. Por eso dejaba comida por todos lados. Migas en la cama. Restos de facturas en la mesa del comedor. Latas de cervezas en cualquier parte. Así. Por todos lados. Todos lados. Como si no le importara. Como si lo hiciera apropósito. Como si estuviera esperando a las hormigas. Como si las llamara. Sí. Eso. Las llamaba. Pero yo no les daba oportunidad. Me levantaba y barría. Y limpiaba. Me levantaba y tiraba lavandina y veneno. Por todos lados. Todos. Todos. Todos lados. No hay que darles oportunidad. Es una batalla. Una guerra. A muerte. No hay tregua. Y cuando yo limpiaba, con la bata puesta. Desnuda no. Desnuda nunca. Me levantaba y me ponía la bata y limpiaba y barría y tiraba veneno. Porque es lo que había que hacer. Lo que haría cualquiera. Cualquiera que no fuera un sucio. Como él. A veces. Como esos chicos de la escuela, todo el tiempo. Siempre. Todo el tiempo. Sucios. Eso le enseñan en sus casas. Eso. Nada. Nada les enseñan. Y él me decía: vení. Y me decía: me gustás porque sos limpita. Y se metía en el baño cuando yo estaba en la ducha. Cuando me bañaba para sacarme su olor. Y sus líquidos. Él se metía sin preguntar. Ya listo, entraba. Preparado. Firme, entraba. En la bañera no me da tanto asco. Ahí todo se limpia fácil. No queda nada. Ni rastros. Nada de nada. En un segundo todo brilla de nuevo. La cama es distinta. Las sábanas son sucias. Recuerdan. No olvidan. Las sábanas no saben olvidar. Son como el cuerpo. Guardan. Acumulan. Son llamadores de hormigas. Por eso me levantaba rápido y me ponía a limpiar. Con la bata. Limpiaba mientras él fumaba. Fumaba y me miraba. Y se ve que le gustaba lo que veía. En bata, limpiando. Sacudiendo. Y él se ponía así. Así como se ponía a cada rato. Así. Listo. Preparado. Firme. Y me llamaba. Vení, decía. Se tocaba ahí. Sí, ahí. Vení, decía, y lo que tenía en la mano ya era más grande que la mano. Y yo no quería que esperara. Pero tenía que terminar de limpiar. Hay prioridades. Y si uno se descuida con las hormigas, pierde la batalla. La guerra. Después iba. Siempre iba. Terminaba de barrer, o de sacudir, o de poner veneno y volvía a subirme a la cama. Mamá me lo explicó bien. Me lo dijo muchas veces. Una mujer, debe ser, decía. Debe ser: una señora en la casa. Eso en la casa. Pero en la cama. En la cama, otra cosa. Mamá usaba una palabra fea. Muy fea. Horrible. Yo no soy eso. Nunca voy a ser eso. Pero hago lo que él me pide. Porque mamá me dijo que así debía ser. Y tenía razón. Porque él siempre vuelve. Bueno, ahora no. Pero es distinto. Hasta hace poco, él siempre volvía. Se iba rápido. Ni bien terminábamos. Cuando eso que tenía en la mano ya no respondía. O cuando le sonaba el teléfono y tenía que tomar un viaje. A veces, se iba sin que nada de eso pasara. Simplemente se iba. Así. Sin decir nada. Chau, decía. O nada. Te llamo, como mucho. Entonces yo recorría la casa limpiando y matando hormigas. Él, como es un caballero, decía que no importaba, que eran sólo hormigas. Pero yo sé la verdad. Sé. La. Verdad. Él odia a las hormigas. Por eso no quiere quedarse a comer. Ni a dormir. Ni a nada. Nada. Odia a las hormigas. Deben darle asco. Como a mí algunas cosas. Pero él es un caballero y no dice nada. También es un hombre. A los hombres les cuesta asumir sus debilidades, decía mamá. Paciencia, hija, decía. Paciencia y comprensión. Y yo le hice caso. Siempre. En todo. Caso. Fui paciente y comprendí. Y limpié. Y desinfecté. Y lavé. Y puse veneno. Mucho. Todo el tiempo. En todos lados. Pero no conseguía nada. No avanzaba. Nada. Y él odia a las hormigas. Claro. Como todo el mundo. Él odia a las hormigas. Por eso no viene más. No viene. Porque no sabe lo que pasó. La novedad. No. No sabe. No debe saberlo. Sino estaría acá. Conmigo. No sabe, pobre. No se enteró. Ya no hay hormigas. Ya no. No más. Diez días. Diez. Sin hormigas. Sin ninguna. Ni una. Nada. Ahora podría dejar comida tirada, si quisiera. Y las latas de cerveza. Y las sábanas sucias. Porque no. No hay más. Ni una hormiga. Ninguna. Ya no tendría que levantarme a limpiar. No. Nunca. Nunca más. Me gustaría que él viniera y lo viera con sus propios ojos. Con esos ojos oscuros y profundos que tiene. Que viniera y viera que nada. Ni una hormiga. Ni una. Ninguna. Eso le digo en los mensajes. Eso. Que no hay más hormigas. Que puede volver cuando quiera. Que gané la batalla. No la batalla: la guerra. Gané la guerra, le digo. Y le digo, también, que lo perdono. Eso se lo digo a veces. En algunos mensajes. En otros no. Pero es cierto. Lo perdono. Lo perdoné. Aunque es feo lo que me dijo. Feo, feo. Fea como esa palabra que usaba mamá. No es la misma. Pero también es fea. Yo no soy eso. No le hice nada para que me dijera eso tan feo. Le dije que se levantara. Nada más. Levantate, le dije. Quería limpiar las sábanas. Estaban llenas de comida y de líquidos. De sus líquidos. Principalmente. Y a las hormigas les encanta el líquido de los hombres. Se lo dije. Si no se levantaba se iba a llenar la cama de hormigas. Levantate, le dije. Y agregué, seguramente, por favor. A los hombres hay que tratarlos bien, decía mamá. Y yo hago eso. Eso hice. Lo trato bien. Lo traté bien. Siempre. Limpio la sábana. Le pido por favor. Pero él dice que está cansado. Que estaba cansado, dijo. Como si yo no estuviera cansada. Como si no hubiera fregado toda la mañana los pisos de esa escuela roñosa que los chicos no cuidan y ensucian apropósito. Todo el día arrodillada, fregando, despegando chicles, lustrando. Y él me dijo que estaba cansado. Como si yo no hubiera estado ahí, con él. Haciendo eso que hacíamos. No. Él. Sólo él estaba cansado. Yo también. Claro. Yo también estaba cansada. Pero tengo sentido de la responsabilidad. Pienso en el futuro. En las hormigas. Entonces él se levanta, enojado, y me dice esa cosa fea. Fea. Horrible. Yo sé que no lo piensa. No es su culpa. No. Es culpa de las hormigas. Es lógico. No es fácil soportarlas. Por ellas se fue. Por ellas no vuelve. Y no vuelve, también, porque no sabe. No conoce. La novedad. No la sabe. ¡Ya no hay hormigas! Ni una. Ninguna. Nada. Vino el fumigador. Un hombre raro que vive entre alimañas. Entre ratas. Entre cucarachas. Entre hormigas, vive. Raro, heroico. ¿Tiene gatos?, preguntó. No. ¿Tiene perros?, preguntó. No. ¿Hijos?, preguntó. No. Entonces vaya tranquila. Tarda unos días, ya va a ver. Y tenía razón. Razón. Toda la razón. Ahora busco y busco y no hay nada. Ni una. Ninguna. Nada. Dejo comida apropósito. Y nada. Es verdad. Se fueron. Dejé sobras de pollo arriba de la mesa. Y nada. Sándwiches en la pieza. Torta en la cama. En su lado de la cama. Queso en la cocina. Gaseosas, jugos, cerveza en el piso del baño, del comedor. Migas de pan en los rincones. Y nada. Nada. Y eso es bueno. Buenísimo. Significa que va a volver. Pronto. En cualquier momento. Él va a volver y va a verificar que no hay hormigas. Ya no. Va a ver la comida, el queso, el pollo, la torta, los sándwiches limpios, sin esas mierditas negras alrededor moviéndose todo el tiempo. Y ya no va a querer irse. Se va a quedar. Porque se fueron. Todas. Hasta la reina. Todas. Se mudaron. Se murieron. No sé. No importa. Se fueron y yo estoy acá. Sola. Ansiosa. Feliz. Rodeada de comida sin hormigas. Miro la comida sin hormigas. Durante horas, la miro. Durante días. Diez días. Se pudre. Parece un sueño. Parece mentira. Se pudre sola. Cambia de color. Se vuelve verde, marrón, amarilla. De a poco. Lentamente. Cambia de color sin hormigas. Se pudre sin hormigas. Y yo miro y espero. Que vuelva, espero. Y vea que ya no hay hormigas. Ninguna. Ni una. Nada. Y entonces no quiera irse. No. Nunca irse. Nunca más. Nunca. Nunca. Nunca más.