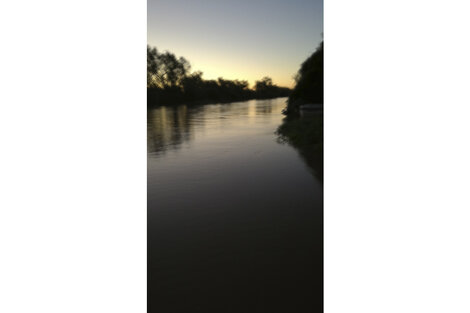

Lejos de las correntadas estrepitosas de aguas bulliciosas y llegando pausadamente a las aguas más mansas adivinó que el tiempo ido, dormido tras las copas de los árboles, entremezclado en sus verdes hojas de crepuscular misterio, no era más que eso: tiempo ido, perdido, lejano, casi como un tumulto de recuerdos atormentados que quedaban así, amontonados y perdidos en la nebulosa de un olvido que empezaba a trabajar desde ahora, desde entonces, empecinado en correr de la memoria los acontecimientos pasados, archivados y documentados en esos recuerdos mismos…

Tras las retinas del viejo sabían amontonarse epopeyas casi inauditas, largos derroteros de pasiones enhebradas, estructuradas, vivenciadas, adheridas al esqueleto, cual la carne al hueso, de ése que había sabido ser su pasión desde siempre: el río…

El río armaba y desarmaba, estructuraba y alimentaba, nutría y acompañaba, dejaba vivir, dejaba morir, adhería de su esencia a todos los seres que de él bebían, que de él quedaban impregnados a partir de entonces, a partir de esa gota de líquido elemento que se deslizaba por los labios y permitía la Vida.

El viejo recordaba tras las retinas del transparente de sus ojos verdes, también verdes, la verde espesura que henchía de ansias por más y más cada uno de los centímetros de la isla, aquella isla antigua que él había conocido cuando niño, en donde no entraban los humanos, los pocos que había eran algunos pescadores, acostumbrados a padecer los furores de cada una de las inundaciones con las que el río demostraba su poder y fuerza, desde su orgullo inacabable, imposible de dominar por cualquiera que lo quisiera.

Recordaba el descontrol de las aguas desbordándose y haciendo suyos todos los terrenos, sepultando árboles y bestias bajo su propia furia, haciendo gala de su poder omnipresente durante todo el tiempo, sin perdonar, sin olvidar, sin reconciliarse con nadie.

Aquellos años en los que los yacarés nadaban mansos en las quietas aguas marrones, sin dejarse ver casi, apenas asomando el ojo por sobre la superficie del líquido elemento, plácidos y dóciles, cual los mismos troncos y camalotes y demás trastos que la correntada llevaba cuando el agua venía bajando con todo su caudal desde el Brasil.

Los tiempos lejanos en los que los aguará paseaban sin control por todas partes, rebasando de belleza con su colosal figura colorada todos los paisajes. Aquellos tiempos en los que los pájaros henchían de colores la superficie del mundo, arremetiendo en estampida ante el más mínimo ruido, ante la más mínima amenaza de algún ser viviente, sobre todo del tipo bípedo, el más raro ejemplar, en esa época, por esos lares.

Los tiempos en los que las víboras disfrutaban de todos los verdes, enroscadas por todas partes, en que los capibaras pastaban alegremente por toda la espesura, en que los ciervos de los pantanos se multiplicaban por doquier y en que los yaguaretés y los pumas eran los feroces dueños del lugar sin que ninguna lancha a motor circulara por las riberas ni mucho menos por los riachos internos.

Aquellos lejanos tiempos en los que el puente no existía, los isleños eran nada más que un puñado de personas que se habían criado ahí mismo, la fauna y la flora reinaban por doquier y la bravura o la mansedad de las aguas regulaban los tiempos de la vida, los tiempos de una vida enhebrada permanentemente al humor de las intemperies, de los vientos, de las crecidas o las bajantes, en donde nada más que el Tata Dios bendecía o condenaba la existencia de los seres…

Aquellos tiempos en los que los árboles no perecían en un territorio de fuego, en donde las llamas no devoraban todo lo que encontraban a su paso, en donde la otra orilla, aquella a la que hemos amado desde niños, en donde la otra orilla estaba a resguardo, salvada de la inmensidad de la mole de cemento y vidrio que amenazaba desde enfrente, siempre desde en frente, envidiando de pura maldad, como lo son todas las envidias, tanto verde, tanto árbol, tanto bicho suelto disfrutando de la vida por ahí…