Horacio Quiroga tuvo la cabeza más grande de los escritores latinoamericanos del siglo XX. Noventa centímetros de alto, treinta y cinco de ancho y más de medio metro de profundidad, aproximadamente. Una testa dura, pesada, imposible de perder. Sin embargo, para Quiroga ese verbo nunca significó más que el precio justo por el cual pagar su aventura de vida y de escritura. La cabeza la perdió muchas veces, incluso cuando ya estaba muerto.

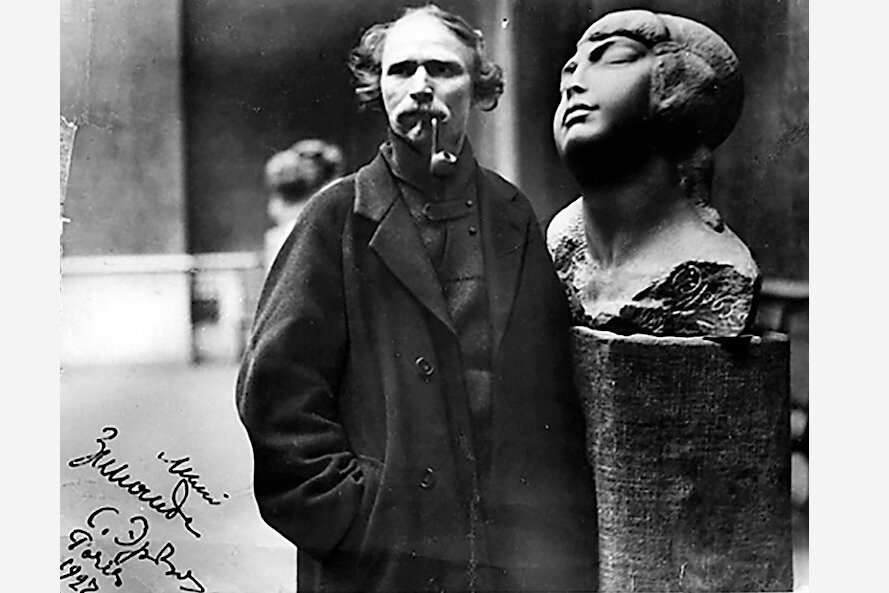

Algo de eso vislumbró el dibujante ruso Stephán Erzia el día en que leyó Cuentos de amor, locura y de muerte. Porque Erzia también conocía el sabor de la pérdida desde sus años de infancia en la región de Mordovia donde sus padres --humildes remolcadores de barcos en el Volga-- lo bautizaron en 1876 como Stephán Dimitrievich Nefedov. La pobreza nunca lo dejó. Le mordió los talones cuando estudió arte en Moscú, golpeó su estómago cuando participó de la Guerra del 14 y, ya como un escultor reconocido en salones de París y Milán, tironeó de sus mangas cuando tuvo diferencias con la Revolución.

Llegó invitado a Buenos Aires en 1927 como ciudadano soviético. Expuso dibujos y algunas obras esculpidas en piedra que los porteños vieron en la famosa galería Amigos del Arte de la calle Florida. La prensa lo festejó.

Entonces Erzia montó su casa-taller en Boedo y al tantear sus bolsillos supo que ya no estaba en condiciones de trabajar con el mármol de Carrara con el que había sorprendido a la crítica europea. En el barrio “del gotán y la pebeta” descubrió la dignidad del algarrobo y la generosidad del quebracho. Viajó al norte. Consiguió troncos y raíces. “Esas maderas hablan un lenguaje de misterio y de poesía”, dijo con el cincel en mano.

En febrero de 1937 el poeta Enrique Amorim visitó al escultor. Le contó que su admirado Quiroga, interno del Hospital de Clínicas por cáncer, logró llegar hasta una “casa donde solía comprar semillas para sembrar en Misiones” y que en lugar de una bolsa se llevó un frasco. Más tarde se echó un trago de cianuro. Desde el suicidio de Quiroga, él se abocó a la tarea de repatriar los restos del narrador a Salto (Uruguay). Incluso arregló un homenaje oficial en Montevideo. Amorim le contó a Erzia que Quiroga sería incinerado en el panteón de la Chacarita y al día siguiente una delegación de escritores de las dos orillas acompañaría las cenizas a destino. ¿Alguna idea? Y el ruso vio en su taller una gran raíz de algarrobo digna de representar la enorme cabeza de su cuentista preferido. En ese tronco centenario tallaría su rostro y buscaría la forma de un cráneo inolvidable. Pero Amorim lo preocupaba otra cosa: qué hacer con el frasquito que le entregarían en el cementerio. Erzia le propuso convertir la cabeza en una urna: abrir un hueco en la madera y en el centro mismo del tronco, encastrar el adorno. Una fusión perfecta: Quiroga y el quebracho, Quiroga y la Selva, la literatura y la naturaleza. Amorim amó la metáfora. El poeta dijo que el gobierno charrúa invitaba. En dos intensas noches, rodeado de sus gatos, el ruso creó la figura más elocuente del lugar que ocupa la obra de Horacio Quiroga en la literatura latinoamericana: la muerte comprimida en una cápsula e inserta en el nervio central de la cabeza de los hombres. Notable síntesis la del ruso. Porque eso fue, precisamente, lo que hizo Quiroga en nuestras cabezas: un hueco donde germinar las semillas del miedo.

Pero esta historia continúa.

En agosto de 1956 el semanario Marcha publicó una de las mejores crónicas del periodismo latinoamericano. Lo hizo en tres partes, tres viernes para el recuerdo. El título lo explica todo: “De cómo se nos perdió y encontramos a H. Quiroga”. Su autor: el poeta de la vanguardia uruguaya Alfredo Mario Ferreiro, responsable del memorable El hombre que se comió un autobús. Ferreiro fue testigo y cronista del traslado de la enorme cabeza-urna desde la Chacarita a Salto. Él formó parte de la delegación junto a Jorge Luis Borges, Baldomero Fernández Moreno, Alberto Gerchunoff, Pedro Leandro Ipuche, Juan José Morosoli, Manuel de Castro y, claro, el abnegado Amorim. Fiel o no a los hechos, desprolijo en las fechas, imaginativo en los diálogos, el relato de Ferreiro es una pieza extraordinaria, el posible guion de una suerte de road movie en clave de humor negro. Y es la historia que mejor nos cierra a todos los lectores de Quiroga.

Abreviemos: Ferreiro y sus amigos llegaron a Buenos Aires desde la capital uruguaya un caluroso jueves de carnaval tras la noticia del suicidio. Se encontraron con una ciudad de luto, pero no por la desaparición del cuentista, sino por la del cantante al que todavía se lo lloraba desde junio de 1935. “La urbe sin memoria para nadie, se gasta toda la que lleva ahorrada en recordar a Carlitos”.

En un “Voisin” descapotable fueron a la avenida Lacroze al fondo a buscar las cenizas. “Quiroga era una copita de bronce marrón toscamente soldada en sus juntas”. Luego partieron al taller de Erzia para que el escultor realizara el injerto en la cabeza. A la altura de Parque Centenario, Amorim le reprochó a Ferreiro la falta de pulcritud de su saco: “Tenés talco”. Y Ferreiro le hizo notar lo mismo a su compañero. La copa, de unos 10 centímetros de largo, perdía. El talco notoriamente visible en el tapizado del coche era del difunto. Buscaron un soldador, pero varios se negaron por miedo. Tras conseguir a un intrépido, entregaron el premio a Erzia. A la mañana siguiente regresaron al taller para trasladar la enorme pieza a Dársena Sur, donde los esperaba un barco rumbo a Colonia. Esa mañana en Boedo supieron del desmesurado peso de esa cabeza. Contrataron de apuro un camión de mudanzas. En el viaje, el escultor se confesó: durante la noche sus gatos estuvieron inquietos y volcaron la urna sobre su banco carpintero, quebrándola. El ruso juntó polvo y viruta, y la volvió a sellar. Envuelta en una bandera uruguaya, la testa de Quiroga viajó rumbo al este.

Ya en Colonia, y tras un velatorio municipal, la caravana marchó a Montevideo. En Parque Rodó esperaba la orquesta y las autoridades. A mitad de camino, luego de dejar atrás el coche fúnebre y transportador de la cabeza, la delegación de escritores se detuvo a beber unas refrescantes cervezas. Desde la terraza del parador La Boyada vieron pasar por la ruta al destartalado camioncito. A esa velocidad, calcularon, ellos con sus autos lo alcanzarían en unas horas, y así llegarían todos juntos a Montevideo. Luego de varias botellas retomaron el viaje y al llegar a Parque Rodó a las 18 (hora prevista del homenaje) fueron increpados: “¿Dónde está Quiroga?”. Desconcierto y nervios. El reloj no se detuvo hasta las 22 cuando, incrédulos, vieron llegar al camioncito “que rengueaba como la cucaracha musical de la canción mexicana”. Los choferes se excusaron: les habían dado la dirección de otro velorio. Empezó el acto oficial, los músicos por fin movieron los dedos. Faltaba poco, pero faltaba. Había que llevar la cabeza a Salto en un tren motorcar (el Águila Blanca) que paraba en todas para que los niños pudieran despedir al coche que llevaba “a un hombre quemado”. Y así fue. En una de las estaciones, algunos dicen que por culpa de un caballo (Ferreiro no lo documenta) la máquina frenó de golpe y la cabeza de Quiroga, que iba de copiloto junto al motorman, “hizo una profunda reverencia” rompiendo el vidrio del vagón. La cápsula hizo ruido. Otra vez el polvo.

Lo que quedó de los restos de Quiroga se guardó en Salto la medianoche del 28 de febrero ante cinco mil almas. Erzia pasó la factura pero nadie le pagó. Desde hace algún tiempo su gran obra, que hoy cumple 85 años, se encuentra en el Museo Casa Quiroga, un lugar extremadamente silencioso, tanto que jamás nadie atiende el teléfono.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2022-01/lautaro-ortiz.png?itok=YrjkwYjQ)