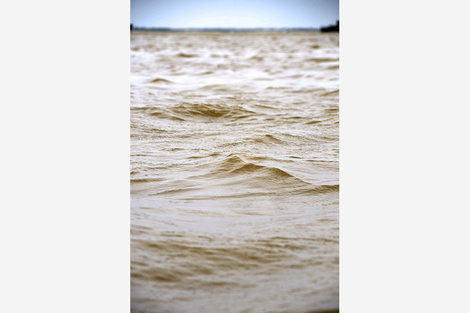

Huele a muerte; todo el puto aire hiede. El río es un coágulo marrón; los cadáveres flotan inmóviles o más bien los sostiene la superficie gelatinosa. Hay cuerpos pudriéndose en toda la ciudad; en la fuente frente al monumento la mugre ha formando islotes de costras negras y húmedas sobre los cuales se aparean las cucarachas.

No hay energía eléctrica ni transmisiones radiales, los teléfonos dejaron de funcionar, han callado las noticias de la guerra.

Estoy solo. Mi nombre es Juan.

Salí de casa cuando el cielo escampó, caminé como un sonámbulo, recorrí los galpones del viejo puerto sin creer que todo esto fuese cierto; regresé al centro convencido de que esto no podía ser otra cosa que una pesadilla; todavía espero despertar.

Las puertas del supermercado estaban abiertas; Tengo alimentos y bebidas para varios meses. Después no sé.

¿Qué me impulsa a resistir? No es voluntad, de eso estoy seguro: cada paso lo doy con indolencia, deseando también morir. Sin embargo persisto aunque no tengo motivos para hacerlo. Temo dormirme y nunca más despertar. Estoy solo, aterrado, sin fe, y aún así algo me impulsa a mantenerme para ser testigo de mi propia flagelación.

Mi nombre es Juan, eso dice en los papeles. Pero me cuesta reconocerme en las palabras. Para qué, para quién me llamo ahora.

Vivo como en sueños, pero recuerdo claramente el temporal; es lo único real. El cielo se tornó de un gris violento, y luego llovió un líquido viscoso y pestilente. Luego nada, salvo yo.

Arde el sol de marzo. Es otoño y quema. El olor a muerte es intenso.

Hasta ayer permanecía encerrado alimentando excusas para la misantropía. Y ahora estoy solo, sin nadie de quien esconderme.

Camino sin prisa; avanzo alejándome de los cadáveres hinchados; el hedor llega, por momentos, como bocanadas húmedas y tibias de un dragón que bosteza su halitosis.

Mis pasos son lentos por decisión; en esto mantengo algún dominio. En mis pasos, sólo en ellos, perdura el mando de la razón; en lo demás me guían la angustia y la desesperanza. Me obligo a este andar lento como último recurso de mi auto preservación. Si cedo a la velocidad que me exigen los pies, sé que empezaré a huir y ya nada me asirá al mandato de persistir.

Ya he dejado atrás el estadio de Newell’s. Voy sobre gramilla amarilla, crujiente. El parque parece limpio y seco, como si la lluvia de gelatina no lo hubiese alcanzado. Pero aquí también todo lo que respira ha muerto. Perros, gatos, aves, ratas. A un lado de la pista del hipódromo veo dos caballos cuyas barrigas infladas se parecen a las de una vaca preñada; las moscas forman nubes negras que se confunden con el azabache del pelaje.

A lo largo del bulevar hay decenas, cientos de autos dispuestos ordenadamente, vacíos, brillando al sol del mediodía hasta donde alcanzo ver. Algunos conservan todavía las luces encendidas, débiles en el último resplandor.

Avanzo primero hacia el río, luego hacia el sur, por San Martín. Las puertas y las ventanas están cerradas. No me atrevo a entrar a ninguna casa. Tal vez se trate de un ridículo sentimiento de invasión. Violar la ley, la propiedad de los hombres muertos. ¿Será realmente esto? ¿Puedo ser tan imbécil de no comprender que sin hombres no hay propiedad y sin propiedad no hay ley y sin ley no hay castigo y sin castigo no hay razones para el temor? No lo sé, tal vez me importe todavía conservar la intimidad de los muertos. Esto tampoco lo sé. Son mis pies los que razonan. Ellos avanzan, yo tengo miedo.

En la plaza se oxida la calesita para nadie. Aquí hiede más que en ninguna otra parte. Debería ir hacia el oeste, hacia Fisherton; allí hasta la muerte debe oler a perfume francés. ¿Habrá llovido en Francia? ¿Habrá vida en algún otro lugar del planeta? Qué absurdo preguntarme por Francia o por Senegal o por Bangladesh: el universo está aquí, en Rosario, cementerio de la humanidad.

Me siento en una silla que pertenece a unos de los bares de la avenida. Apoyo mis manos en la mesa de tabla redonda y roja; miro hacia la esquina y mis ojos se detienen en una construcción cúbica y gris. Sin quererlo, hago que las cosas no sólo vayan perdiendo su nombre, sino que además su identidad; poco a poco las concibo nada más que como formas geométricas coloreadas. Ya no apoyo mis codos sobre una mesa, sino sobre un círculo rojo; las patas son cilindros blancos; ahora tampoco son formas coloreadas, sino que son formas y son colores por separado. Y así seguiría hasta disgregarme en los cuantos fundamentales si no fuese porque ha llegado otra bocanada pestilente y mis pies se han inquietado, haciéndome ver que la abstracción de nada me sirve, sino es para esperar con indolencia esa muerte que busco evitándola.

Pero mi mente también actúa por costumbre, como mis pies, y mientras unos pujan por seguir y la otra por divagar, yo sufro las consecuencias de esta escaramuza. Mis pies arden con la pesada marcha que ahora intentan, y mi mente rechina con el incesante ruido interno de palabras que raspan y dejan huellas: soy víctima de las ampollas y de una sinapsis con púas.

Mis pies avanzan mientras pienso en callos y en púas; pienso también en las formas y los colores que ha de tener el Dios en el que a veces creo, y pienso en la novela que escribía para nadie y que ahora nadie leerá; y pienso otra vez en París, en México, en Kiev, en cualquier lugar del mundo: y todos mis pensamientos me aterran. Resumo mi angustia: un Dios cínico y sin formas ni colores, un libro sin lectores, un mundo sin Rosario, un Rosario sin mundo. Es esta la única certeza: sólo yo. Solo, yo. Y a la deriva.

Cruzo y me meto en la Iglesia de San Antonio. Está vacía. Ni vivos ni muertos. Nadie ha venido a buscar refugio aquí. Miro la cruz que ilumina el sol que se cuela por los vitrales. Miro al Cristo crucificado que preside el altar. Siento el impulso de rezar. Estoy solo y rezo. Y mientras rezo me pregunto quién morirá conmigo cuando al fin llegue mi hora, si Dios, el mundo o la humanidad.